�g�b�v�y�[�W

��

�����ԓ���

�o�b�N�i���o�[

��

2022 �N�@6 ��

�@

| �� |

�� |

�� |

�� |

�� |

�� |

�y |

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

| 5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

| 12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

| 19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

| 26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

|

|

< 5 ���@ 7 �� >

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

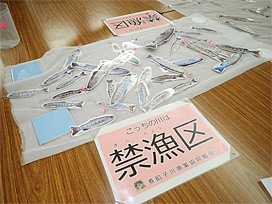

�@���N�́A��˒n���͋�~�J�ƂȂ�܂����B���C�x���̂��鉺�C�s�������ł́A6���̍~���ʂ�119.5

mm�ɂƂǂ܂�A�ϑ��j��ŏ���2014�N�i117 mm�j�Ɏ������Ȃ��L�^�ƂȂ�܂����B��͂ǂ������ʂ�����������Ԃ������Ă��܂��B

�@��̗��ʂ̕ϓ��́A�����Ɗ����ɑ�ʂ���܂��B�����ȋC��тɈʒu������{�ł́A����܂Ŏ�ɑ����̉e������������Ă�������A�����̉e���ɂ��Ă͂��܂蒍�ڂ���Ă��܂���ł����B�������A���C�x����2014�N�̒����ł́A���o�ɂ��A�}�S��C���i�̎��S���m�F����Ă���A���{�̂悤�Ȏ����ȋC��тɂ����Ă��������k�����̐����ɉe�������邱�Ƃ��Ꭶ����܂����B

�@�����A�n�����g���ɔ����~�J�p�^�[���̕ω��ɂ���ẮA���������łȂ������̊댯�������傷��Ƃ����\��������܂��B�k�����̐����ɉe������v���Ƃ��āA����͑��������łȂ������ɂ����ӂ���K�v�����邩������܂���B

|

���o������̗�i2014�N�j

�Q�l����

�� ��J�E�匴����E�� ���l�E�����N��D

�@2020�D�������̌k���ɂ�����C���i

�@����уA�}�S�̊��o����D���̐��C

�@87: 39-44.�@�@< �O�������N >

|

���o�O�i2014�N6��8���j

��

���o��i2014�N6��26���j

���o�����S�����C���i

|

|

|

| 2022 |

�N |

|

6 |

�� |

29 |

�� �i���j |

|

|

|

�����e�͐����@�J������

�����ł����킹 |

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

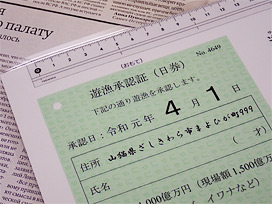

�@�ߘa4�N�x�u�����e�͐����@�J�����Ɓv�̌k�����̉ۑ�̌����ł����킹���I�����C���ŊJ�Â���܂����B

�@���C�x���̐E���́A���N�x�̃A�}�S��C���i�Ȃǂ̒����v��ɂ��Đ������A���������J���@�l���Y�����E����@�\���Y�����E����ϋ@�\���Y�Z�p�������⑼���̌����@�ւ̐E���ƈӌ��������s���܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

�k���ނ�̃��[�����������

���ށE�v���O����

�u����̂͂Ȃ��v

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

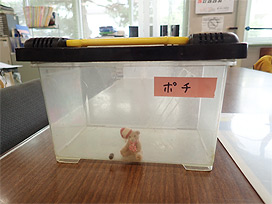

�@�u����̂͂Ȃ��v�́A���C�x���Ő��삵�����ށE�v���O�����ł��B���̋��ށE�v���O�����́A�k���ނ�̃��[���u�V�������w������A�̒����������A����Œނ�Ȃ��v���Љ��ƂƂ��ɁA���̖͌^���g�p�����ނ�̌���ʂ��āA���R�ɐB���̎����I���p�̏d�v���ɂ��ĉ�����Ă��܂��i�֘A�L���F2020�N1��24���j�B

�@���̖͌^�̐��E�S���E����͎��ۂ̐�̌̌Q�̒����f�[�^�ɏ������Ă���A2019�N7���ɃA�}�S�ŁA2020�N2���Ƀ��}���ł����C�x���Ő��삵�܂����B���̂ق��A���̋@�ււ̋Z�p���͂Ɏ��g��ł���A2019�N12���ɂ͍��������J���@�l

���Y�����E����@�\�������Y�������i�� ���Y�Z�p�������j�Ńj�b�R�E�C���i�ł����삳��Ă��܂��B

�@�����̋��ށE�v���O�����́A���w�Z�ł̑����w�K�A�����g������V���Ҍ����̕���ȂǂŊ��p���Ă��܂��i�֘A�L���F2019�N8��31���A9��28�E29���A10��4�E21�E28���G2020�N2��23���A9��27���A10��6���G2021�N6��11�E24���j�B

|

�k���ނ�̃��[����������鋳�ށE

�@�v���O�����@�u����̂͂Ȃ��v�@

�@< �Љ�y�[�W >

|

|

|

|

| 2022 |

�N |

|

6 |

�� |

27 |

�� �i���j |

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@���C�x���̒��ɓ��ɃQ�W������܂����B

�@�Q�W�́A�w�r�i�֘A�L���F6��8���j�ƈ���ĐE���ɂ���݂�������͂Ȃ����߁A������ڂɌ��Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2022 |

�N |

|

6 |

�� |

24 |

�� �i���j |

|

|

|

�E�V���c�S�ƃC�^�Z���p����

���ԓ��ɂ��Ă̊w�K�� |

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

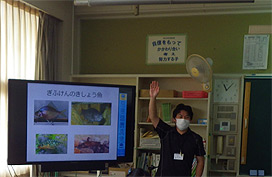

�@���̕��y�����̈�Ƃ��āA�����̏��w�Z�ɂāA�E�V���c�S�ƃC�^�Z���p���̐��ԓ��ɂ��Ă̊w�K����s���܂����B�w�K��ɎQ�����������̊F���ƂĂ��M�S�ɘb���Ă���ĂƂĂ��������܂����B

�@�q���������E�V���c�S��C�^�Z���p����ʂ��ď����ł�����ۑS�Ƃ��������ƂɊS�������Ă��ꂽ�炢���ȂƎv���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@�J���V���W���K�C�́A�C�V�K�C�ڃJ���V���W���K�C�ȃJ���V���W���K�C���̒W���L��1��ł��B

�@�J���V���W���K�C�́A�k�C�����璆���n���ɂ����Ă̌���ꂽ�n�_�ɂ����������Ă��Ȃ���ŁA�V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă���n������Ȃ�����܂���B�����ł́A�S��s�⍂�R�s�̐����n���V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��܂��B�ߔN�A�S���e�n�Ő����̈��������O����Ă���A���Ȃ̃��b�h���X�g�ł͐�Ŋ뜜IB�ށiEN�j�ɑI�肳��Ă��܂��B�܂��A���Ȃ̓�����퍑���쐶���A����ɂ��I�肳��Ă���A�̔��E�Еz�ړI�ł̕ߊl�����n�����K������Ă��܂��B

�@�J���V���W���K�C�́A�����O�̂�����̐����n�ɂ����Ă��������ł̂����ꂪ���邽�߁A�����n�̕ۑS����̔c���Ɏ��g�ނ��Ƃ��]�܂�܂��B

|

�Q�l����

�� ��J�E�ɓ�����E�H�R�g���E�|�� ��

�@�E�ߓ����M�D2019�D�h��Ɋ���

�@�J���V���W���K�C�c�����L����ꎞ

�@�I�ȉ����ϐ��DVenus�C77: 54-58.

�@< �O�������N >

|

|

|

|

| 2022 |

�N |

|

6 |

�� |

22 |

�� �i���j |

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@���C�x���̒��ɓ��ɃN��������܂����B

�@�N���́A�w�r�i�֘A�L���F6��8���j�ƈ���ĐE���ɂ���݂�������͂Ȃ����߁A������ڂɌ��Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@���C�x���Ŏ���r�̑|�����s���܂����B

�@�������炵�Ă���r�ł́A�c�a��r�����̑|�����K�v�ł��B�܂��A�����̔�ː�i�v�c��j�̑������ɑ�����������������Ǝ���r�̒�ɓD���͐ς���̂ŁA���̓s�x�A�|�����Ȃ���Ȃ�܂���B�g�p���Ă��Ȃ��r�ł������������藎���t�����܂����肷��̂ŁA�g�p���ĊJ����O�ɑ|������悤�ɂ��Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2022 |

�N |

|

6 |

�� |

20 |

�� �i���j |

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@�k���ł̒������A�߂��̎��n�Ń����A�I�K�G���̗�������܂����i�֘A�L���F2011�N7��7���j�B�����A�I�K�G���́A�r�⎼�n�̏�ɒ���o�����̎}�ɖA�ŕ���ꂽ�����Y�ނƂ�������������A�Ӊ������I�^�}�W���N�V�͎��ォ�琅���֗������Đ������܂��B

�@�����A�I�K�G���́A�q���i�֘A�L���F2021�N6��26���A2022�N6��7���j�ƈ���ĐE���̌����z��������͂Ȃ����߁A������ڂɌ��Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2022 |

�N |

|

6 |

�� |

17 |

�� �i���j |

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@���C�x���̎���r�Ńw�r�̔����k��������܂����B����A�߂��ɂ����A�I�_�C�V���E�������ŒE�炵���悤�ł��B

�@���C�x���́A��ː�i�v�c��j�̉͌��̖��������߂��ɂ��邽�߂��A�~�n���ɂ��܂��܂ȃw�r������܂��i�֘A�L���F2010�N5��2���j�B�w�r�́A�A�I�T�M�i�֘A�L���F2013�N3��20���E11��26���A2014�N7��21���A2015�N1��8���j�Ȃǂ̐����ƈ���āA���狛��H�Q����S�z�͂���܂���B�������A�}���V��}�J�K�V�Ƃ������Ŏւ��Ƃ��ǂ������̂ŁA���ނ�ɋ߂��ꏊ�ł͑����ɒ��ӂ��Ȃ����Ƃ��s���Ă��܂��B

|

���

����

�S�� 1.5 m

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@13�E14���Ɉ��������A�k���ŋ��ޒ������s���܂����B

�@�����̒����ł��A�}�S�E�C���i�E�A�W���h�W���E�E�J�W�J�嗑�^�̐������m�F����܂����B

|

�A�}�S

|

|

|

| 2022 |

�N |

|

6 |

�� |

15 |

�� �i���j |

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@���C�x���̒��ɓ��Ƀ_���S���V������܂����B�ʗp�����疳�f�œ����Ă����悤�ł��B

�@�_���S���V�́A�q���i�֘A�L���F2021�N6��26���A2022�N6��7���j�ƈ���ĐE���̌����z��������͂Ȃ����߁A������ڂɌ��Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

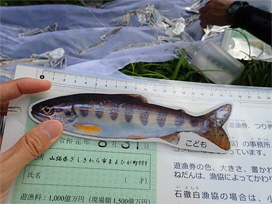

�@�������k���ŋ��ޒ������s���܂����B

�@�����̒����ł́A�A�}�S�E�C���i�E�A�W���h�W���E�E�J�W�J�嗑�^�̐������m�F����܂����B�܂��A�A�}�S�ƃC���i�̌��G�ƍl������̂��m�F����܂����B���̌̂́A�����������m�F�������̂Ƃ��Ă�26�͐�

�v36�n�_�ڂ̎���ł��i�֘A�L���F2021�N11��1���j�B

|

�A�}�S

�㑤�F �C���i

�����F ���G�ƍl�������

�����F �A�}�S

|

|

|

| 2022 |

�N |

|

6 |

�� |

13 |

�� �i���j |

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@�k���ŋ��ޒ������s���܂����B

�@�����́A�A�}�S�E�C���i�E�A�W���h�W���E�E�J�W�J�嗑�^�̐������m�F���܂����B

|

�A�}�S

�J�W�J�嗑�^

|

|

|

| 2022 |

�N |

|

6 |

�� |

12 |

�� �i���j |

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@���C�x���ł́A���̎���ɂ͈�ː��Ɖ͐쐅���g�p���Ă��܂��B�������A��˂̐��ʂɌ��x�����邽�߁A�啔���̋��̎���ɂ͉͐쐅���g�p���Ă��܂��B

�@�͐쐅�́A��ː�i�v�c��j���琅�H���g���ē������Ă���A����͂�t�̂ق��ʂȂǂ̂��݂�����Ă��邽�߁A������킸�A�z���r�ɂ��邲�ݎ��p�̃X�N���[���̑|�����s���Ă��܂��B���ɁA��ː�̑����i�֘A�L���F2021�N8��13�|15�E17�|19���j���邢�͐��H�����̑�����i�֘A�L���F2021�N6��13���j�̍ۂɂ͑�ʂ̗�����������A�X�N���[���������ɖڋl�܂肵�Ă��܂����߁A�z���r�ɏ펞�ҋ@���ĉ�����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�����́A���̐��H�����ő����肪�s���܂����B���蕥��ꂽ������ʂɗ���Ă��邽�߁A�n���̕��X�̋��͂ĉ���ɂ�����܂����B

|

|

|

|

| 2022 |

�N |

|

6 |

�� |

10 |

�� �i���j |

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@�������k���ŋ��ޒ������s���܂����B

�@�����̒����ł́A�A�}�S�E�C���i�E�A�W���h�W���E�E�J�W�J�嗑�^�̐������m�F����܂����B

|

�A�}�S

�C���i

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@�k���ŋ��ޒ������s���܂����B

�@�����̒����ł́A�A�}�S�E�C���i�E�^�J�n���E�J�W�J�嗑�^�̐������m�F����܂����B

|

�A�}�S

�J�W�J�嗑�^

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@�k���ł̒������A���}�J�K�V������܂����B�S��30

cm�قǂ̏����Ȍ̂ł������A�����邱�ƂȂ�����ݕt���ĐE�������Q��ԂɊׂ�܂����B

�@�����n�ł̓��}�J�K�V��}���V�Ƃ������Ŏւ������̂ŁA���ӂ��Ȃ����Ƃ��s���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

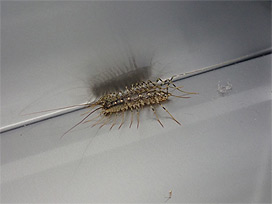

�@�K��쐅�n�ɂ����āA�͐쒲�������{���܂����B���ނ̍̎��A��_�ɐݒu�������L�������v�̃f�[�^�z���o�������s���܂����B

�@�������A��a�����o�����̂Řr�����Ă݂�ƁA�ʐ^�̂Ƃ��胄�}�r���ɋz������Ă��܂����i�֘A�L���F2021�N6��26���A2022�N6��7���j�B���̂悤�Ɍk���ɂ��댯����������̂ŁA���ӂ��K�v���Ǝv���m�炳��܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@���C�x���Ń^���̕�C���s���܂����B

�@�^���́A��O�ł̋��ޒ����⏊���ł̎��狛�̊Ǘ��Ɍ������Ȃ�����ł��B�g�p�p�x�������̂ŁA�悭�قꂽ�茊���J�����肵�܂����A���̓s�x�A�E�������Ƃŕ�C���āA�����ł������g�p�ł���悤�ɂ��Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@�k���ŋ��ޒ������s���܂����B

�@�����̒����ł́A�A�}�S�E�C���i�E�A�W���h�W���E�E�J�W�J�嗑�^�̐������m�F����܂����B

|

�A�}�S

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@���C�x���Ő����v�̃f�[�^������s���܂����B

�@���C�x���ł́A�~�n���̈�˂␅�H�Ȃnjv6�����Ő������v�����Ă���A�f�[�^�����d�r���������I�ɍs���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ �@ |

|

|

|

|

|

|

�@����A���C�x���̒��ɓ��Ƀi�i�z�V�e���g�E������܂����B

�@�e���g�E���V�́A�q���i�֘A�L���F2021�N6��26���A2022�N6��7���j�ƈ���ĐE���̌����z��������͂Ȃ����߁A������ڂɌ��Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

�L ��

| �k�����Ɗ��� |

�����e�͐���

��@�J������

�����ł����킹 |

�k���ނ��

���[�����������

���ށE�v���O����

�u����̂͂Ȃ��v

|

| �Q�W |

�E�V���c�S��

�C�^�Z���p����

���ԓ��ɂ��Ă�

�w�K��

|

| �J���V���W���K�C |

| �N�� |

| ����r�̑|�� |

| �����A�I�K�G�� |

| �A�I�_�C�V���E |

| �k���ŋ��ޒ��� |

| �_���S���V |

| �k���ŋ��ޒ��� |

| �k���ŋ��ޒ��� |

| �z���r�̊Ǘ� |

| �k���ŋ��ޒ��� |

| �k���ŋ��ޒ��� |

| ���}�J�K�V |

| �͐쒲�� |

| �^���̕�C |

| �k���ŋ��ޒ��� |

�����v��

�f�[�^��� |

| �e���g�E���V |

|