トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2024 年 1 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

| 7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

| 14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

| 21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

| 28 |

29 |

30 |

31 |

|

|

|

< 12 月 2 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

「すのり」は、かつて高山市の苔(すのり)川に分布していたカワモズク科の淡水藻類で、昭和時代中期まで利用されてきた伝統的な食材です(関連記事:2018年5月23日)。

藻類の食材としての利用は、海域や汽水域の種を対象とするものが一般的であり、淡水域の種を対象とするものは多くありません。苔川の「すのり」は、淡水藻類を食用とする数少ない事例のひとつであり、その中でも江戸時代から昭和時代にかけての複数の文献で紹介されている貴重な事例です。それらの文献の情報から、高山市における「すのり」の食文化は、少なくとも200年に及ぶものであることが明らかになっています。

しかし、苔川周辺の市街地化が進んだ1950年以降は「すのり」の生育は報告されていません。近年の調査でも「すのり」の再発見には至っておらず、残念ながら現在はその食文化が途絶した状態になっています。

|

苔橋

(この付近の苔川が「すのり」の

産地のひとつだった)

辻ヶ森三社

(かつてこの付近にあった苔川支流が

「すのり」の主要な産地だった)

参考文献

岸 大弼.2018.岐阜県高山市の苔川に

おける食用藻類“すのり”の過去の分布

および利用.地域生活学研究,9: 1-15.

< 外部リンク >

岸 大弼・洲澤多美枝・袖垣一也.2020.

岐阜県の小坂川支流における紅藻チャ

イロカワモズクの生育環境.藻類,

68: 73-76. < 外部リンク >

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育魚の移動を行いました。

下呂支所では主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今日の作業では、C号池で飼育していたニジマスの一部をB号池に移動させたほか、H号池で飼育していたニジマスをC号池とG号池に移動させました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今週も下呂支所で飼育池の掃除を行っています。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で水温計のデータ回収を行いました。

下呂支所では敷地内の井戸や水路など計5ヶ所で水温を計測しており、データ回収や電池交換を定期的に行っています。冬季は他の時期と比べて電池の消耗が早いため、こまめに点検しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

資源回復のための種苗育成・放流手法検討事業

成果報告会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水産庁(東京都千代田区)で「資源回復のための種苗育成・放流手法検討事業」の成果報告会が開催されました。

下呂支所の職員は今年度に実施した渓流魚の調査結果について報告し、国立研究開発法人水産研究・教育機構

水産技術研究所や他県の水産研究機関の職員と意見交換を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飛騨地方では先週から断続的に雪が降っています。

下呂支所では通路の除雪や飼育池の防鳥ネットの点検などの作業を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

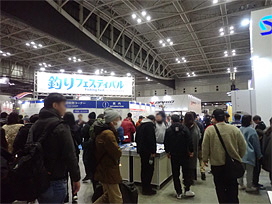

19〜21日にパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)で「釣りフェスティバル2024」が開催されました。このイベントは一般社団法人日本釣用品工業会の主催で、釣り具のメーカーや出版社のほか、水産庁や横浜市文化観光局などが出展しました。

下呂支所の職員は国立研究開発法人 水産研究・教育機構

水産技術研究所の職員とともに水産庁の出展に協力し、渓流釣りのルールについて解説するプログラム「魚つりのはなし」を実施しました(関連記事:2022年6月28日)。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のふ化室は、検卵が完了したアマゴなどの発眼卵を収容して孵化させ、稚魚の餌付けを行う施設です。現在、ふ化室の水槽には、この冬に生まれたアマゴやヤマメの稚魚が収容されています(関連記事:2023年12月19・21日、2024年1月9日)。

ふ化室では、水槽の掃除や餌の量の調節をこまめに行っています。稚魚は病気にかかりやすいため、しばらくの間は気を抜けない日々が続きます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

公益財団法人 日本水産資源保護協会の令和5年度水産防疫対策委託事業の魚病対策研修会(内水面)が16・17日に下呂支所で開催されました。

下呂支所の職員はマス類の魚病診断に関する講義と実習を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のある下呂市萩原町ではほとんど雪が降っていませんでしたが、昨晩から一転して雪が降っています。

今日は、朝から通路の除雪や飼育池の防鳥ネットの点検などの作業に職員が追われています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飛騨地方南部では雪は少ないものの寒い日が続いています。

下呂支所では凍結に備えて職員が飼育池や配管の点検を行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で水温計のデータ回収を行いました。

下呂支所では、敷地内の井戸や水路など計5箇所で水温を計測しており、データ回収や電池交換を定期的に行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でタモの補修を行いました。

タモは野外での魚類調査や所内での飼育魚の管理に欠かせない道具です。使用頻度が高いので、よくほつれたり穴が開いたりしますが、その都度、職員が手作業で補修して、少しでも長く使用できるようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川(益田川)の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のふ化室でアマゴ・ヤマメの稚魚の餌付けを実施中です。

餌が不足すると成長が悪くなる一方、多過ぎると食べ残した餌に水カビが発生して病気が出やすくなります。餌の量の調節と水槽のこまめな掃除が欠かせません。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

チャイロカワモズクは湧水が流入する小川や水路に生育する淡水産の紅藻の1種で、岐阜県内では冬から春にかけて観察されています。

国内のカワモズク科の紅藻は、いずれも分布が局所的である上に減少傾向にあることから、環境省レッドリスト2020では、絶滅危惧I類(CR+EN)に15分類群(13種、1変種、1品種)、絶滅危惧II類(VU)に4種、準絶滅危惧(NT)にチャイロカワモズクを含む2種、情報不足(DD)に1種がそれぞれ選定されています。また、栃木県足利市ではニホンカワモズクの自生地が天然記念物に指定されています。

カワモズク科の紅藻は環境改変に弱いため、集水域を含めて生育河川を保全することが望まれます。

|

参考文献

岸 大弼.2018.岐阜県高山市の苔川に

おける食用藻類“すのり”の過去の分布

および利用.地域生活学研究,9: 1-15.

< 外部リンク >

岸 大弼・洲澤多美枝・袖垣一也.2020.

岐阜県の小坂川支流における紅藻チャ

イロカワモズクの生育環境.藻類,

68: 73-76. < 外部リンク >

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの体サイズ測定を行いました。

同じ魚種であっても系統によって成長速度に差が生じることがありますし、同じ系統であっても飼育方法によって差が生じることもあります。下呂支所では、飼育魚の体サイズ測定を目的に応じて随時行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のある下呂市萩原町では、雪は少ないものの寒い日が続いています。

凍結に備えて、職員が飼育池や配管の点検を行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

卵は、魚類の生活史の中で最もデリケートな時期であり、水温など環境要因の影響を特に受けやすいのが特徴です。サケ科など冷水性の魚類の場合は、卵の生育には冷たい水が必要であることが知られています。

アマゴの例では、1970年代に岐阜県水産試験場(現在の下呂支所)で水槽実験が行われ、卵の適温の上限は14.5度付近であるらしいということが示されています。しかし、その上限の特定には至っていないのが実情でした。そこで下呂支所で当時のデータの再解析を行ったところ、発眼期の卵を80%以上生残させるために必要な水温は15.9度以下、90%以上生残させるために必要な水温は14.4度以下であることが明らかになりました。

同様にイワナでも当時のデータの再解析を行ったところ、発眼期の卵を80%以上生残させるために必要な水温は12.5度以下、90%以上生残させるために必要な水温は11.9度以下であることが明らかになりました。

現在、下呂支所では、それらの結果をもとに卵管理の水温を調節するようにしています(関連記事:2023年10月11日)。

|

参考文献

岸 大弼.2023.イワナ卵の発眼期および

ふ化期の上限水温の推定.岐阜県水産

研究所研究報告,68: 1-5. < PDF >

岸 大弼・藤井亮吏.2022.アマゴ卵の

発眼期およびふ化期の上限水温の推定.

岐阜県水産研究所研究報告,67: 7-12.

< PDF >

斉藤 薫・熊崎隆夫・立川 亙.1975.

イワナの増殖に関する研究−IV 孵化用

水の適温について.岐阜県水産試験場

研究報告,21: 67-70. < PDF >

立川 亙・熊崎隆夫.1971.アマゴの増殖

に関する研究(第16報)アマゴのふ化

水温について(3).岐阜県水産試験場

研究報告,16: 35-42. < PDF >

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

年末年始も職員が交代で出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では当番の職員が水槽の掃除や給餌機への餌の補充などを行いました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 |

|

|

|

|

|

記 事

| 苔川の「すのり」 |

| 飼育魚の移動 |

| 飼育池の掃除 |

水温計の

データ回収 |

資源回復のための

種苗育成・放流

手法検討事業

成果報告会

|

| 雪 |

| 飼育池の掃除 |

釣り

フェスティバル

2024 |

| 飼育池の掃除 |

| ふ化室の管理 |

| 魚病対策研修会 |

| 雪 |

| 寒い日が続く |

水温計の

データ回収 |

| タモの補修 |

| 飼育池の掃除 |

アマゴ・ヤマメの

稚魚の餌付け |

チャイロ

カワモズク |

飼育魚の

体サイズ測定 |

| 寒い日が続く |

アマゴ卵や

イワナ卵の適温 |

年末年始の

飼育管理 |

明けまして

おめでとう

ございます |

|