トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2023 年 6 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

| 4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

| 11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

| 18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

| 25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

|

< 5 月 7 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

飛騨地方南部では、昨夜から雨が降り続いており、昼過ぎには大雨警報が発令されました。

下呂支所では、職員が水門の点検や飼育池のスクリーンの掃除など維持管理に追われています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

郡上市立大和西小学校でカワシンジュガイ学習会が開催されました。

カワシンジュガイは、北海道から中国地方にかけての限られた地点にしか生息していない希少種で、全国各地で天然記念物に指定されています。岐阜県内では、郡上市や高山市の生息地が天然記念物に指定されています(関連記事:4月21日)。

下呂支所の職員は、カワシンジュガイの生活史や分布などについて解説しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の敷地内にコオイムシが現れました。

コオイムシは、池や沼に生息する水生昆虫で、雌が雄の背に卵を産み付けるという特徴があります。雄は幼虫がふ化するまで卵を守ることから、コオイムシ(子負い虫)と名付けられています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川(益田川)の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

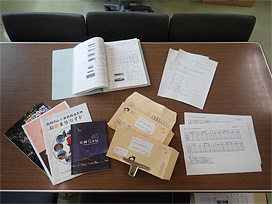

渓流釣りのルールを

解説する教材・プログラム

「魚つりのはなし」

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「魚つりのはなし」は、下呂支所で製作した教材・プログラムです。この教材・プログラムは、渓流釣りのルール「遊漁券を購入する、体長制限を守る、禁漁区で釣らない」を紹介するとともに、魚の模型を使用した釣り体験を通じて、自然繁殖魚の持続的利用の重要性について解説しています(関連記事:2020年1月24日)。

魚の模型の数・全長・性比は実際の川の個体群の調査データに準拠しています。下呂支所では、2019年7月にアマゴ版と2020年2月にヤマメ版を製作しました。また、下呂支所では他の機関への技術協力に取り組んでおり、2019年12月には国立研究開発法人

水産研究・教育機構中央水産研究所(現 水産技術研究所)でニッコウイワナ版が製作されています。

これらの教材・プログラムは、今年も小学校での総合学習や遊漁者向けの勉強会などで活用しています(関連記事:

2023年1月20日、5月12日、6月1・6日)。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の庁舎付近にカタツムリが現れました。

カタツムリは、ヒル(関連記事:2021年6月26日、2022年6月7日)と違って職員の血を吸うおそれはないため、大目に見ています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

卵

|

|

|

|

|

|

|

|

|

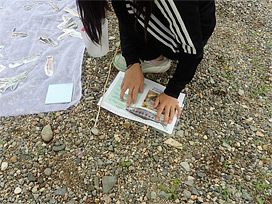

河川調査を実施しました。

今回は2ヶ所を巡回して流量や水温などを確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはイワナです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫や細菌の有無などを調べ、養殖場に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の庁舎内にゾウムシが迷い込んできました。

ゾウムシは、ヘビ(関連記事:5月25日、6月5日)と違って職員に巻き付くおそれはないため、大目に見ています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アナログプロジェクタは、2006年に下呂支所で製作したスライド上映装置です(関連記事:2013年7月17日、2014年6月18日・11月22日)。製作から17年が経過しましたが、現在も生物教育活動で重用しています(関連記事:2023年5月12日、6月1・6・9日)。

アナログプロジェクタの本体は、塩ビ管で組んだ簡素な外見ではあるものの、直径16・20・25mmの管を使い分けて計31個の部材で設計しています。装置の前面には、実物のテレビ(17インチ)の外枠を流用しました。

内部にはA3用紙を何枚もつなげた「巻き物」を装備しており、ハンドルを回すと次のスライドが表示される仕掛けになっています。手動ですが、巻き戻しも可能です。現在、生物教育の内容に応じて9種類の巻き物があり、必要に応じて新しい巻き物を随時製作しています(関連記事:2017年9月19日、2019年8月20日、2021年10月12日)。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先月に引き続き、下呂支所で水産物に関するアンケートを実施中です。

このアンケートは飛騨地方における食用魚の利用状況を調べるもので、高山市・下呂市・飛騨市・白川村の各宿泊施設を対象に実施しています。ホテル・旅館・民宿のみなさまにはお手数をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の敷地内の水路でアマゴとイワナとの交雑と考えられる個体が発見されました。交雑個体は、背中や体側にある迷路のような模様が特徴です。

|

アマゴとイワナ(あるいは ヤマメとイワナ)の交雑個体は、全国各地の河川で確認されています。岐阜県内の河川でも、そうした交雑個体がときどき発見されています(関連記事:2022年6月14日、12月30日)。

2020年の秋、県内の河川でアマゴおよびイワナの同種間ならびに異種間の配偶行動を探索する調査が実施されました。この調査では、異種間の配偶行動の発生頻度が初めて示されたほか、異種間の配偶行動がイワナ雌とアマゴ雄という組み合わせに偏っていることが明らかにされています。 |

参考文献

田口瑛心・岸 大弼・伊藤健吾. 2022.

岐阜県の河川におけるアマゴとイワ

ナによる異種間の配偶行動. Ichthy,

Natural History of Fishes of Japan,

27: 87-94. < 外部リンク >

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川(益田川)の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、魚の飼育には井戸水と河川水を使用しています。ただし、井戸の水量に限度があるため、大部分の魚の飼育には河川水を使用しています。

河川水は飛騨川(益田川)から水路を使って導入しており、草や枯れ葉のほか空き缶などのごみも流れてくるため、昼夜を問わず、配水池にあるごみ取り用のスクリーンの掃除を行っています。特に、飛騨川の増水(関連記事:2021年8月13−15・17−19日)あるいは水路沿いの草刈り(関連記事:2022年6月12日)の際には大量の流下物があり、スクリーンがすぐに目詰まりしてしまうため、配水池に常時待機して回収しなければなりません。

11日はこの水路沿いで草刈りが行われました。刈り払われた草が大量に流れてくるため、地元の方々の協力を得て回収にあたりました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

高山市立荘川小学校で魚に関する学習会が開催されました。この企画は、庄川漁業協同組合の主催によるもので、1・2年生を対象に行われました。

下呂支所の職員は、飛騨地方の川の魚の見分け方について解説しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

河川調査を実施しました。

今回は4ヶ所を巡回して水況や支流の位置などを確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水産研究所では、現在、天然遡上のないダム上流用の放流アユ種苗の開発を行っています。作出した種苗について、その特性を調べるために、調査河川に放流しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10日に郡上市白鳥町石徹白で「郡上 石徹白

白山の自然とテンカラパラダイス」が開催されました。

下呂支所の職員は、渓流釣りに関する教材「魚つりのはなし」を使用し、持続的利用の重要性について解説しました(関連記事:2022年6月28日)。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

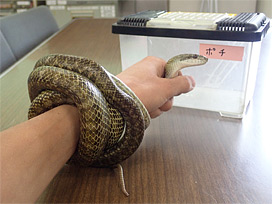

下呂支所の庁舎の廊下にアオダイショウが現れました。

この個体は全長1mほどで、その後、臆することなく事務室に出入りして職員を恐慌状態に陥れました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昨日に引き続き、飛騨地方南部では大雨警報が発令されています。

下呂支所では、深夜や早朝も水門の点検やスクリーンの掃除など維持管理に職員が当たっています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飛騨地方南部では、昨夜から雨が降り続いており、昼前には大雨警報が発令されました。

下呂支所では、職員が水門の点検や飼育池のスクリーンの掃除など維持管理に追われています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

高山市立荘川小学校で釣り教室(遊漁者増大対策事業)が開催されました。この企画は、庄川漁業協同組合の主催によるもので、1〜4年生を対象に行われました。

下呂支所の職員は、渓流釣りに関する教材「魚つりのはなし」を使用し、体長制限や禁漁区の重要性について解説しました(関連記事:2022年6月28日)。

|

|

|

|

|

|

記 事

| 大雨警報 |

カワシンジュガイ

学習会 |

| コオイムシ |

| 飼育池の掃除 |

渓流釣りの

ルールを解説する

教材・プログラム

「魚つりのはなし」

|

| カタツムリ |

| ナマズの採卵 |

| 河川調査 |

| 養殖魚の魚病診断 |

| ゾウムシ |

アナログ

プロジェクタ |

水産物に関する

アンケート |

アマゴとイワナの

交雑 |

| 飼育池の掃除 |

| 配水池の管理 |

| 魚に関する学習会 |

| 河川調査 |

| アユ種苗の放流 |

郡上 石徹白

白山の自然と

テンカラ

パラダイス |

| アオダイショウ |

| 大雨警報 |

| 大雨警報 |

| 釣り教室 |

|