トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2023 年 2 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

| 5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

| 12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

| 19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

| 26 |

27 |

28 |

|

|

|

|

< 1 月 3 月 >

|

|

|

|

|

|

水産庁パンフレット

釣り人、住民、漁協でつくる!

いつも魚にあえる川づくり

〜渓流魚の漁場管理〜

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所は、平成30年度から令和4年度まで(国研)水産研究・教育機構水産技術研究所、群馬県水産試験場、長野県水産試験場、滋賀県水産試験場とともに、水産庁の環境収容力推定手法開発事業のうち渓流魚の調査を担当してきました(関連記事:2月13日)。

渓流魚の調査結果は、令和3年2月に発行された水産庁パンフレット「天然・野生の渓流魚を増やす漁場管理」のほか(関連記事:2月7日)、今月発行された「釣り人、住民、漁協でつくる!いつも魚にあえる川づくり〜渓流魚の漁場管理〜」に掲載されています。

これらのパンフレットのPDFは、水産庁のウェブサイトで公開されています。今後の漁場管理の参考資料としてご活用ください。

|

水産庁パンフレット

「釣り人、住民、漁協でつくる!いつも魚に

あえる川づくり〜渓流魚の漁場管理〜」

令和5年2月発行. < 外部リンク >

「天然・野生の渓流魚を増やす漁場管理」

令和3年2月発行. < 外部リンク > |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川(益田川)の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

養殖場への巡回指導を行いました。

今回は下呂市と高山市の計2軒の養殖場を訪問し、飼育魚の流通状況や魚病の発生状況について聞き取りを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ミズワタクチビルケイソウ(Cymbella janischii)は、アメリカ原産の外来珪藻です。日本への移入の経緯はよく分かっていませんが、2011年に大分県の筑後川水系で確認された後、近年は岐阜県を含む国内各地で分布拡大が懸念されています。

ミズワタクチビルケイソウが繁茂すると、アユの餌となる付着藻類の生育が妨げられるおそれがあります。別の河川で使用した胴長・タモ・オトリ缶などを持ち込む場合は、ミズワタクチビルケイソウの分布拡大を防止するため、あらかじめ消毒や乾燥を念入りに行うようお願いします。

釣り具や漁具の消毒や乾燥は、アユの冷水病やエドワジエラ・イクタルリ病の持ち込みを防ぐためにも不可欠です。消毒については、塩水、お湯、アルコールを使用した方法があります。詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。良好なアユ漁場を維持するため、ご協力をお願いします。

|

水産庁パンフレット

「塩で防げ!外来藻類 ミズワタクチビル

ケイソウ」 令和4年3月発行.

< 外部リンク > |

噴霧器を使用したアルコール消毒の例

胴長の靴底は、特に念入りに消毒

(消毒液を十分にしみ込ませる)

参考文献

小川 束・田中正明.2022.長良川における

外来大形珪藻Cymbella janischii (A. W.

F. Schmidt) De Toniについて.四日市

大学論集, 35: 23-32.

< 外部リンク >

洲澤多美枝・清野聡子・真山茂樹.2011.

筑後川上流に大量出現した Cymbella

janischii (A.W.F.Schmidt) De Toni と

Gomphoneis minuta (Stone) Kociolek

& Stoermer:外来種珪藻の可能性につい

て.Diatom, 27: 58-64.

< 外部リンク > |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

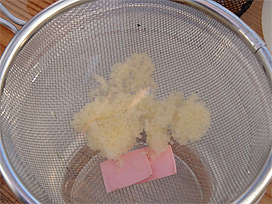

下呂支所でカジカの採卵が始まりました。

カジカは、雄親が石の下に巣を作り、そこへ雌親が次々とやってきて卵を産み付けます。下呂支所では、石の代わりに鉄製アングル材(L字鋼)を水槽内に設置して産卵させています

(関連記事:2021年12月24日)。回収した受精卵は、卵管理用の水槽に移しています。

|

鉄製アングル材(L字鋼)

回収した卵

参考文献

藤井亮吏・下村雄志・田原大輔・棗田孝晴

・岸 大弼.2018.飼育環境におけるカ

ジカ大卵型・中卵型・小卵型の卵および

仔稚魚の生残状況.岐阜県水産研究所研

究報告, 63:

7-16. < PDF >

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本所で消防訓練を行いました。

所内ではガスバーナー等を使う機会が多いので、火事には常日頃から十分に注意をしています。消防訓練も真剣に取り組み、いざというときにすぐに使えるように消火器の使用方法について再確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育魚の移動を行いました。

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今日の作業では、H号池で飼育していた大型のニジマスをC号池とG号池に、F号池で飼育していた中型のニジマスをH号池に、A号池で飼育していた小型のニジマスをF号池にそれぞれ移動させました。

|

計数しながら 魚を新しい飼育池に入れる

(左手にカウンターを持っている) |

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の敷地内の梅が開花しました。

この梅の木は、例年は3月中・下旬に開花します(関連記事:2012年3月16日、2015年3月27日、2016年2月6日、2017年3月20日、2018年3月25日、2019年2月27日)。今年は例年より早く開花しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本所付近の木曽川の堤防からは、天気が良いとはるかかなたに御嶽山を望むことができます。

御嶽山は木曽川の支流である飛騨川の源流域であり、下呂支所では飛騨川の水の恵みを受けてアマゴやニジマス等を飼育しています。また、本所では木曽川水系の地下水を利用して、アユやイタセンパラ等を飼育しています。

しかしながら、下呂支所は飛騨川の谷底に位置するため、御嶽山のふもとにあるにもかかわらず、下呂支所からは山体を仰ぎ見ることはできません。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20日に下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはニジマスです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫や細菌の有無などを調べ、養殖場に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川(益田川)の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13・14日に水産庁「環境収容力推定手法開発事業」の成果検討会が東京水産振興会豊海センタービル(東京都中央区)で開催されました。

当研究所の職員は、これまで5年間実施してきたアユや渓流魚の調査結果について報告しました(関連記事:2月7日)。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、飛騨地方では断続的に雪が降っています。

下呂支所では、通路の除雪や飼育池の防鳥ネットの点検などの作業を随時行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

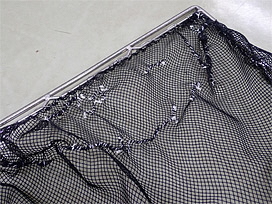

下呂支所でタモの補修を行いました。

タモは、野外での魚類調査や所内での飼育魚の管理に欠かせない道具です。使用頻度が高いので、よくほつれたり穴が開いたりしますが、その都度、職員が手作業で補修して、少しでも長く使用できるようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で水温計のデータ回収を行いました。

下呂支所では、敷地内の井戸や水路など計6ヶ所で水温を計測しており、データ回収や電池交換を定期的に行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

水産庁パンフレット

天然・野生の渓流魚を増やす

漁場管理

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所は、(国研)水産研究・教育機構水産技術研究所、群馬県水産試験場、長野県水産試験場、滋賀県水産試験場とともに、水産庁の環境収容力推定手法開発事業のうち渓流魚の調査を担当しています(関連記事:2月13日)。

渓流魚の調査結果は、水産庁パンフレット「天然・野生の渓流魚を増やす漁場管理」で紹介されており、下呂支所が担当した禁漁区における生息密度の調査結果、ヤマメ・アマゴやイワナの産卵場所の調査結果も掲載されています。このパンフレットは、印刷物が全国の内水面漁協に配布されたほか、PDFが水産庁のウェブサイトに無料で公開されています。

|

水産庁パンフレット

「天然・野生の渓流魚を増やす漁場管理」

令和3年2月発行 < 外部リンク >

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川(益田川)の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飛騨地方では、今月も断続的に雪が降っています。

下呂支所では、通路の除雪や飼育池の防鳥ネットの点検などの作業を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

令和4年度「全国湖沼河川養殖研究会 アユ資源研究部会」の総会および報告会が2・3日にハイブリッド形式で開催されました。

本所の職員を含め、各県の試験研究機関の職員がアユ資源に関する様々な研究結果を報告しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

公益財団法人 日本水産資源保護協会の令和4年度水産防疫対策委託事業(養殖水産動物の診療に係る技術研修及び診療の迅速化に向けた整備)の魚病対策研修会(内水面)が1・2日に下呂支所で開催されました。

本研修は今回が初めてであり、下呂支所の職員の指導によりマス類やアユなどの魚病診断に関する講義と実習を行いました。

|

|

|

|

|

|

記 事

水産庁

パンフレット

釣り人、住民、

漁協でつくる!

いつも魚にあえる

川づくり

〜渓流魚の

漁場管理〜

|

| 飼育池の掃除 |

養殖場への

巡回指導 |

ミズワタ

クチビルケイソウ |

| カジカの採卵作業 |

| 消防訓練 |

| 飼育魚の移動 |

| 梅が開花 |

| 御嶽山 |

| 養殖魚の魚病診断 |

| 飼育池の掃除 |

環境収容力

推定手法開発事業

成果検討会 |

| 雪 |

| タモの補修 |

水温計の

データ回収 |

水産庁

パンフレット

天然・野生の

渓流魚を増やす

漁場管理 |

| 飼育池の掃除 |

| 雪 |

全国湖沼河川

養殖研究会

アユ資源研究部会 |

| 魚病対策研修会 |

|