トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2022 年 12 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

| 4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

| 11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

| 18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

| 25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

< 11 月 1 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

年末年始も職員が交代で出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して飼育池のスクリーンの掃除や給餌機への餌の補充などを行いました。

本年はお世話になりました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アマゴとイワナ(あるいは ヤマメとイワナ)の交雑個体は、全国各地の河川で確認されています。岐阜県内の河川でも、そうした交雑個体がときどき発見されています(関連記事:6月14日)。

交雑個体については、各地で行われた調査により、形態形質・成熟状態・母系の情報が蓄積されています。しかし、産卵期にアマゴとイワナ(あるいは

ヤマメとイワナ)の異種間の配偶行動がどれくらいの頻度で発生しているのかは不明なままでした。

|

アマゴ(上側)、イワナ(下側)、

それらの交雑と考えられる個体(中間)

そうした背景から、2020年の産卵期に県内の河川でアマゴおよびイワナの同種間ならびに異種間の配偶行動を探索する調査が実施されました(関連記事:2020年10月7・15・24・31日、11月15・29日)。

調査の結果、アマゴ雌雄の配偶行動が90回、イワナ雌雄の配偶行動が54回、アマゴ雌とイワナ雄の配偶行動が2回、イワナ雌とアマゴ雄の配偶行動が7回確認されました(田口ほか,

2022)。この調査により、産卵期における異種間の配偶行動の発生頻度(アマゴ雌とイワナ雄:1.3%、イワナ雌とアマゴ雄:4.6%)が初めて示されたほか、異種間の配偶行動がイワナ雌とアマゴ雄という組み合わせに偏っていることが明らかになりました。

|

イワナの雌雄ペアの配偶行動に

アマゴの雄が介在した事例

参考文献

田口瑛心・岸 大弼・伊藤健吾. 2022.

岐阜県の河川におけるアマゴとイワ

ナによる異種間の配偶行動. Ichthy,

Natural History of Fishes of Japan,

27: 87-94. < 外部リンク >

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

年末年始も職員が交代で出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して飼育池のスクリーンの掃除や給餌機への餌の補充などを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

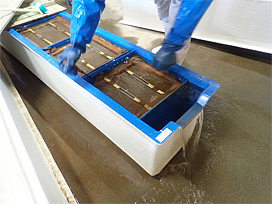

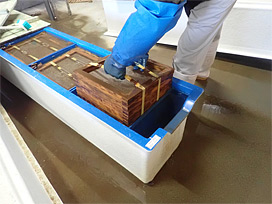

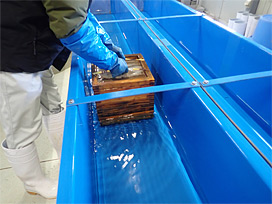

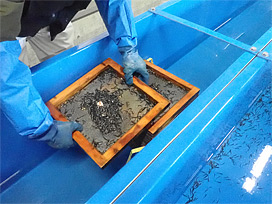

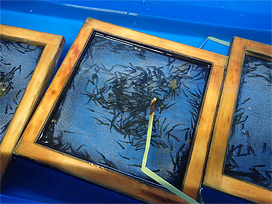

先日に引き続き、下呂支所でヤマメの稚魚の「池出し」を行いました(関連記事:12月19日)。

池出しは、ふ化水槽からふ化盆を取り出し、中に入っている稚魚を餌付け用の水槽や飼育池に移す作業のことです。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が悪化するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています。

|

ふ化水槽から ふ化盆を取り出す

餌付け用の水槽に移動

餌付け用の水槽

バンドを外す

餌付け用の水槽に稚魚を出す

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で水温計のデータ回収を行いました。

下呂支所では、敷地内の井戸や水路など計6ヶ所で水温を計測しており、データ回収や電池交換を定期的に行っています。冬季は、他の時期と比べて電池の消耗が早いため、こまめに点検しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飛騨地方では、一昨日から雪が降り続いています。

下呂支所では、通路の除雪や飼育池の防鳥ネットの点検などの作業に職員が追われています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

22日からの強い寒波のため、平野部に位置する本所でも雪が降りました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

希少魚の普及活動の一環として、本所に見学に来た県内の高校生に対してイタセンパラの生態等について授業を行いました。授業に参加した生徒の皆さんからの鋭い質問の数々になんとか回答することができてほっとしました。

次世代を担う若者たちがイタセンパラを通じて少しでも希少魚や保全といったことに関心を持ってくれたらいいなと思っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

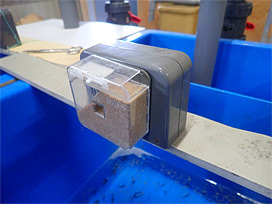

下呂支所のふ化室でアマゴ・ヤマメの稚魚の餌付けを実施中です。

餌が不足すると成長が悪くなる一方、多過ぎると食べ残した餌に水カビが発生して病気が出やすくなります。餌の量の調節と水槽のこまめな掃除が欠かせません。

|

自動給餌器

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本所で公用車のタイヤ交換を行いました。

雪の中でも河川の調査や養殖場の巡回等をすることがあるので、タイヤ交換は必須です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のふ化水槽(関連記事:12月12日)に収容したアマゴやヤマメの発眼卵のふ化が続いており、早いものは卵黄を吸収し終わって餌付け時期を迎えています。

先日から、ふ化水槽からふ化盆を取り出し、稚魚を餌付け用の水槽や飼育池に移す作業を実施中です。下呂支所では、この作業を「池出し」と呼んでいます。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が悪化するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

卵は、魚類の生活史の中で最もデリケートな時期であり、水温など環境要因の影響を特に受けやすいのが特徴です。サケ科など冷水性の魚類の場合は、卵の生残には冷たい水が必要であることが知られています。

アマゴの例では、1970年代に岐阜県水産試験場(現在の下呂支所)で水槽実験が行われ、卵の適温の上限は14.5度付近であるらしいということが示されています。しかし、その上限の特定には至っていないのが実情でした。そこで下呂支所では当時のデータの再解析を行い、発眼期の卵を80%以上生残させるために必要な水温は15.9度以下、90%以上生残させるために必要な水温は14.4度以下であることを明らかにしました。

現在、下呂支所では、それらの結果をもとに卵管理の水温を調節するようにしています(関連記事:10月20日)。

|

参考文献

岸 大弼・藤井亮吏.2022.アマゴ卵の

発眼期およびふ化期の上限水温の推定.

岐阜県水産研究所研究報告,67: 7-12.

< PDF >

立川 亙・熊崎隆夫.1971.アマゴの増殖

に関する研究(第16報)アマゴのふ化

水温について(3).岐阜県水産試験場

研究報告,16: 35-42. < PDF >

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、下呂支所で飼育魚の移動を行いました。

今週の作業では、ふ化室のFRP(強化プラスチック)水槽で飼育していたニジマスをA号池に移動させました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で井戸の遮光シートの取り外しを行いました。

井戸の中に藻が生えると配水管が詰まりやすくなるので、春から秋までは、藻が生えないよう井戸に遮光シートをかぶせています(関連記事:3月31日)。しかし、冬は、雪の重みで破れる恐れがあるので、毎年、雪が降る前に遮光シートを取り外すようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

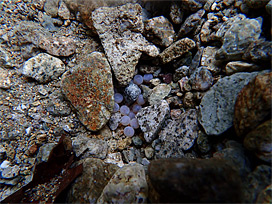

先日、渓流魚の産卵状況を調査しました。

今日の調査では、アマゴの産卵床が確認されました。

|

産卵床内の発眼卵

橙色の半透明のものが生卵、白濁したものが死卵

生残率の確認後、生卵を産卵床に戻した

|

|

|

|

|

|

|

|

|

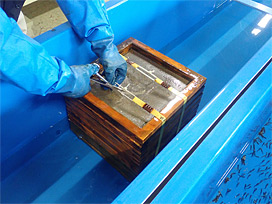

先日、下呂支所でアマゴ・ヤマメの発眼卵をふ化室に収容しました。ふ化室への収容は、検卵(関連記事:11月19日、12月2日)が完了したものから順次行っています。

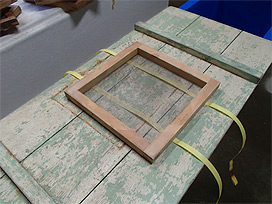

ふ化室では、まず「ふ化盆(ふかぼん)」と呼ばれる枠付きの金網に発眼卵を500〜1000粒ずつ小分けして入れます。ふ化盆はいくつか重ねた状態で上下をひもで固定し、ふ化水槽の中に設置します。ふ化水槽では、ふ化盆の中で発眼卵をふ化させた後、仔魚期の終わりまで収容しています。

|

ふ化盆

ふ化盆に発眼卵を小分けして入れる

発眼卵を入れた ふ化盆を重ねていく

重ねた ふ化盆の上下をバンドで固定

ふ化水槽に入れる

(この後、ふたをして遮光し、井戸水を

流しながら餌付け直前まで収容)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昨日に引き続き、下呂支所で飼育魚の移動を行いました。

今日の作業では、A号池で飼育していたアマゴをB号池に移動させました。

|

計数しながら 魚を新しい飼育池に入れる

(左手にカウンターを持っている)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育魚の移動を行いました。

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今日の作業では、A号池で飼育していたヤマメをB号池に移動させました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、養殖場への巡回指導を行いました。

今回は高山市の3軒の養殖場を訪問し、飼育魚の流通状況や魚病の発生状況について聞き取りを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流魚の産卵状況を調査しました。

今日の調査では、アマゴの産卵床が確認されました。

|

発見された産卵床

産卵床から発掘された発眼卵

橙色の半透明のものが生卵、白濁したものが死卵

(生残率の確認後、生卵を産卵床に戻した)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの体サイズ測定を行いました。

同じ魚種であっても系統によって成長速度に差が生じることがありますし、同じ系統であっても飼育方法によって差が生じることもあります。下呂支所では、飼育魚の体サイズ測定を目的に応じて随時行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でヤマメの発眼卵の検卵作業を実施中です。

現在は、11月中旬に人工受精を行った卵が発眼期を迎えており、検卵作業を順次進めています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、下呂支所でイワナの体サイズ測定を行いました。

同じ魚種であっても系統によって成長速度に差が生じることがありますし、同じ系統であっても飼育方法によって差が生じることもあります。下呂支所では、飼育魚の体サイズ測定を目的に応じて随時行っています。

|

|

|

|

|

|

記 事

年末年始の

飼育管理 |

アマゴとイワナの

交雑 |

年末年始の

飼育管理 |

| ヤマメの池出し |

水温計の

データ回収 |

| 雪 |

| 初雪 |

イタセンパラの

授業 |

アマゴ・ヤマメの

稚魚の餌付け |

公用車の

タイヤ交換 |

アマゴ・ヤマメの

池出し |

| アマゴの卵の適温 |

| 飼育魚の移動 |

井戸の遮光

シートの取り外し |

渓流魚の

産卵状況の調査 |

アマゴ・ヤマメの

発眼卵を

ふ化室に収容 |

| 飼育魚の移動 |

| 飼育魚の移動 |

養殖場への

巡回指導 |

渓流魚の

産卵状況の調査 |

飼育魚の

体サイズ測定 |

ヤマメの

発眼卵の検卵作業 |

飼育魚の

体サイズ測定 |

|