ГgГbГvГyБ[ГW

Б•

º©‘УъОП

ГoГbГNГiГУГoБ[

Б•

2019 ФNБ@1 МО

| Уъ |

МО |

Йќ |

РЕ |

ЦЎ |

Ла |

Уy |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

| 6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

| 13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

| 20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

| 27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

|

|

<Б@12 МОБ@Б@2 МОБ@>

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

31 |

УъБ@БiЦЎБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@МІЧІЛgПйНВНZ БiФтСЋОsМ√РмТђБj В≈ЧЭРФЙ»

1БE2 ФNРґВрСќПџВ∆ВЈВйНuЙЙВ™НsВнВк¹µšБB

Б@УЦМ§ЛЖПКВћРEИхВЌБAГCГПГiВћРlНHОYЧСЙЌРмВћОжВиСgВЁВв

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2018 ФN 9 МО 17 УъБj БAНВОRОsВћСџРмВћРHЧpСФЧё

БgВЈВћВиБh ВћЙяЛОВћХ™ХzВ∆ЧШЧp БiК÷ШAЛLОЦ

БF 2019 ФN 1 МО10 УъБj »«ВрП–Йоµ¹µšБB

|

ОQНlХґМ£

КЁ СеХJБEъЇМіУNЦзБD2017БDКтХММІЙЇШCОsФnР£В…РЃФх

Б@В≥ВкВљРlНHОYЧСЙЌРмВћХ®ЧЭК¬ЛЂВ®ВжВ—ГCГПГiВћОYЧС

Б@ПуЛµБDЙЮЧpРґС‘НHКwБC19: 221-231.Б@Б@< КOХФГКГУГN >

КЁ СеХJБEПгУcЧШПЌБEУњУcНKМЫБEъЇМіУNЦзБD2017БDМkЧђЛЫ

Б@РlНHОYЧСЙЌРм…®ƒВйОYЧСПкРЃФхВ≈ВћНїЧШВћОgЧpЧ БD

Б@КтХММІРЕОYМ§ЛЖПКМ§ЛЖХсНРБC62: 9-13. Б@Б@< PDF >

КЁ СеХJБD2018БDКтХММІНВОRОsВћСџРм…®ƒВйРHЧpСФЧё

Б@БgВЈВћВиБhВћЙяЛОВћХ™ХzВ®ВжВ—ЧШЧpБDТnИжРґКИКwМ§ЛЖБC

Б@9: 1-15БDБ@< КOХФГКГУГN >

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

30 |

УъБ@БiРЕБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ГJГWГJВћНћЧСВрОјО{ТЖВ≈ВЈ БiК÷ШAЛLОЦ

БF 1 МО 9БE22 УъБjБB

Б@ЙсОыµšОуРЄЧСВЌБAЧСК«ЧЭЧpВћРЕСЕВ…ИЏВµВƒВҐВ№ВЈБB

|

ОYВЁХtВѓВзВкВљЧСЙтВ∆ВїВкВрОзВЅВƒВҐВљЧYРe

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

29 |

УъБ@БiЙќБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОsФЛМіТђВ≈ВЌБAНрУъВ©ВзН°Т©В…В©ВѓВƒРбВ™Н~Ви¹µšБB

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ВЌБAТ ШHВћПЬРбВвОФИзТrВћЦhТєГlГbГgВћУ_МЯ»«žНмЛ∆ВрНs¥¹µšБB

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

28 |

УъБ@БiМОБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЌРмТ≤НЄВрОјО{µ¹µšБB

Б@Н°ЙсВћТ≤НЄВ≈ВЌБAРЕЙЈБEКJЛуУxБEСФЧёВћПу˵»«ВрКmФFµ¹µšБB

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

25 |

УъБ@БiЛаБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВћЙЈОЇВ…ГJГВВ™ЦјВҐНЮ¨¹µšБB

Б@ГJГВВЌБAГwГrВ∆ИбВЅВƒРEИхВ…К™ВЂХtВ≠®¿Вк»¥žВ≈БAВҐВ¬ВаСеЦЏВ…М©ВƒВҐВ№ВЈ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2018 ФN 5 МО 1БE10БE31 УъБA6

МО 27 УъБA8 МО 13БE31 УъБjБB

|

В±ВћМгБAКOВ÷Ӷ™µ¹µš

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

24 |

УъБ@БiЦЎБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ОФИзТrВћС|ПЬВрНs¥¹µšБB

Б@ЛЫВрОФИзВµВƒВҐВйТrВ≈ВЌБAОcЙaВвФrЯХХ®ВћС|ПЬВ™ХKЧvВ≈ВЈБBВ№ВљБAРЕМєВћФтСЋРм

БiЙvУcРмБj ВћСЭРЕОЮВ…СчВЅВљРЕВ™ЧђУьВЈВйВ∆ОФИзТrВћТкВ…УD™эо£ВйВћВ≈БAВїВћУsУxБAС|ПЬ毟ВкВќВ»ВиВ№ВєВсБBОgЧpВµВƒВҐВ»ВҐТrВ≈ВаСФ™д¶šВиЧОВњЧt™š¹½šВиВЈВйВћВ≈БAОgЧpВрНƒКJВЈВйСOВ…С|ПЬВЈВйВжВ§В…ВµВƒВҐВ№ВЈБB

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

23 |

УъБ@БiРЕБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОsФЛМіТђВћЧNРЕВ≈Г^ГУГXГCГxГjГ}Г_ГЙВ™Ф≠М©В≥Вк¹µšБBГ^ГУГXГCГxГjГ}Г_ГЙВЌБAЧNРЕВ™ЧђУьВЈВйПђРмВвРЕШHВ…РґИзВЈВйТWРЕОYВћНgСФВћ

1 ОнВ≈ВЈБB

Б@Г^ГУГXГCГxГjГ}Г_ГЙВЌБAЧ{ШVТђВћЧ{ШVР_О–ВћЛЂУаВ…В†ВйК¬ЛЂП»ЦЉРЕХSСIВћВ–В∆В¬

БuЛeРЕРтБv »«БAРЕОњВ™Ч«НDВ»ТnУ_…µ©ՙХzВµВƒВҐВ№ВєВсБBВљВЊВµБAРЕОњВ™Ч«НDВ»ТnУ_ВћВЈВ„ВƒВ…Х™ХzВµВƒВҐВйВнВѓВ≈ВЌВ»В≠БAВїВћТЖВ≈ВаУЅТиВћРЕОњВвРЕЙЈВ≈ȴВ∆РґИзВ≈€»¥ВжВ§В≈ВЈБBН°ЙсФ≠М©В≥ВкВљПкПКВ≈ВаБAОRВ©ВзВћЧNВЂПoВµМыХtЛяВ…Внª©…дИзВµВƒВҐВйВЊВѓВ≈ВЈБB

Б@Г^ГУГXГCГxГjГ}Г_ГЙВЌБAСSНСУIВ…М©ВƒВаХ™ХzВ™Л«ПКУIВ≈В†ВйВљВяБAК¬ЛЂП»ГМГbГhГКГXГgВ≈ВЌПАРвЦ≈КлЬЬ

БiNTБj В…Х™ЧёВ≥ВкВƒВҐВ№ВЈБBВ№ВљБAЧ{ШVТђВ≈ВЌУVСRЛLФOХ®В…ОwТиВ≥ВкВƒВҐВ№ВЈ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2017 ФN1 МО 9 УъБE3 МО 6 УъБjБB

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

22 |

УъБ@БiЙќБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

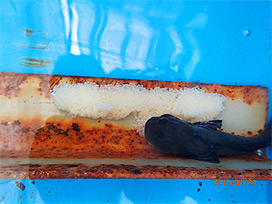

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ГJГWГJВћНћЧСВ™ОnВ№Ви¹µšБB

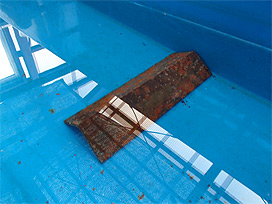

Б@ГJГWГJВЌБAЧYРe™Нžɯ…СГВрНмВиБAВїВ±В÷ОУРeВ™ОЯБXВ∆ВвВЅВƒВЂВƒЧСВрОYВЁХtВѓВ№ВЈБBЙЇШCОxПКВ≈ВЌБAРќВћСгВнВиВ…ЙЃН™КҐВвУSРїГAГУГOГЛНё

БiL ОЪН|Бj ВрРЕСЕУаВ…РЁТuВµВƒОYЧСВ≥ВєВƒВҐВ№ВЈ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 1 МО 9 УъБjБBЙсОыµšОуРЄЧСВЌБAЧСК«ЧЭЧpВћРЕСЕВ…ИЏВµВƒВҐВ№ВЈБB

|

ОУРe

ОYЧСЧpВћРЕСЕ

УSРїГAГУГOГЛНё БiL ОЪН|Бj ВћУаѧ…

ОYВЁХtВѓВзВкВљЧСЙт

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

21 |

УъБ@БiМОБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@НрУъВЌБAУсП\ОlРяЛGВћВ–В∆В¬ БuСеК¶Бv В≈µšБBЙЇШCОxПКВћВ†ВйЙЇШCОsФЛМіТђВ≈ВЌБAВ±ВкВ№В≈ВўВ∆ВсВ«РбВ™Н~ВиВ№ВєВсВ≈µš™БAНрУъВ©ВзВЌИкУ]ВµВƒРбВ™Н~ВЅВƒВҐВ№ВЈБB

Б@Н°УъВЌБAТ©В©ВзТ ШHВћПЬРбВвОФИзТrВћЦhТєГlГbГgВћУ_МЯ»«žНмЛ∆В…РEИхВ™Т«ВнВкВƒВҐВ№ВЈБB

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

18 |

УъБ@БiЛаБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВћВ†ВйЙЇШCОsФЛМіТђВ≈ВЌБAРбВЌП≠ȴВаВћВћК¶ВҐУъВ™С±ВҐВƒВҐВ№ВЈБB

Б@УАМЛВ…ФхВ¶ВƒБAРEИхВ™ОФИзТrВвФzК«ВћУ_МЯВрНsВЅВƒВҐВ№ВЈБB

|

В¬ВзВз

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

17 |

УъБ@БiЦЎБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВћВ”ЙїОЇВЌБAМЯЧС™ʁ׺µšГAГ}ГS»«žФ≠КбЧСВрОыЧeВµВƒЫzЙїВ≥ВєБAТtЛЫВћЙaХtВѓВрНsВ§О{РЁВ≈ВЈБBМїНЁБAВ”ЙїОЇВћРЕСЕВ…ВЌБAВ±ВћУ~В…РґВ№ВкВљГAГ}ГSВвГДГ}ГБВћТtЛЫВ™ОыЧeВ≥ВкВƒВҐВ№ВЈ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2018 ФN 12 МО 27 УъБE2019 ФN

1 МО 7 УъБjБB

Б@В”ЙїОЇВ≈ВЌБAРЕСЕВћС|ПЬВ∆ЙaВћХвЛЛВрВ±В№ВяВ…НsВЅВƒВҐВ№ВЈБBТtЛЫВЌХaЛC…©©ВиВвВЈВҐВљВяБAµВзВ≠ВћК‘ВЌЛCВрФ≤ƒ»¥УъБX™ѱ€¹£БB

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

16 |

УъБ@БiРЕБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВЌ1МОТЖП{В…В»ВЅВƒВаВ№В∆Ва»оРᙆВиВ№ВєВсБBН~ВЅВƒВаСљП≠ТnЦ В™ФТВ≠В»ВйТцУxВ≈ВЈБB

Б@Рб™њ¥В∆Х~ТnВћПЬРбВ™СеХѕВ≈ВЈБBИкХыВ≈БAРбВ™П≠ȴВ∆Рб«ƒРЕВаП≠В»В≠В»ВйВћВ≈БAЧВФNВћПtВ…РЕХsСЂВ…В»Вй®¿ВꙆВиВ№ВЈБB«œВзВаО{РЁК«ЧЭВвЛЫВћОФИзВ…К÷ВнВйЦвСи»žВ≈БAФY¹µ¥В∆В±ВлВ≈ВЈБB

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

15 |

УъБ@БiЙќБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@Т≤НЄТЖВ…ВќВЅВљВиВ≈†½šГjГzГУГJГВГVГJ

БiCapricornis crispusБj В≈ВЈБB

Б@ОќЦ В©ВзВ±ВњВзВрКѕО@ВµВƒВҐВљВжВ§В≈БAУ¶В∞»©½ššВяЛяЛЧЧ£В©ВзОBЙeВЈВйВ±В∆В™В≈€¹µšБBН°В№В≈ВаТ≤НЄТЖВ…ГJГВГVГJВ…СШЛцµš±В∆ВЌВ†Ви¹µš™БAВ±Вс»±В∆ВЌПЙВяВƒВ≈ВЈБB

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

14 |

УъБ@БiМОБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@РжУъБAЙЇШCОxПКВћВ”ЙїОЇВћИдМЋРЕВћФzК«В™ШVЛАЙїВ…ВжВиФjѺµššВяБAПCЧЭВрНs¥¹µšБB

Б@В±ВћФzК«ВЌБAКтХММІРЕОYООМ±ПкВћОЮСгВ©ВзОgЧpВµВƒВҐВйВаВћВ≈БAРЁТuВ©ВзВЈВ≈В…

50 ФNВўВ«МoЙяВµВƒВҐВ№ВЈБBФjѺµšɔПКВрГeБ[ГvВ≈В”В≥ВҐВ≈РЕШRВкВрО~Вя¹µšБB

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

11 |

УъБ@БiЛаБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ВЌБAЛЫВћОФИзВ…ВЌИдМЋРЕВ∆ЙЌРмРЕВрОgЧpВµВƒВҐВ№ВЈБBВљВЊВµБAИдМЋВћРЕЧ В…МјКE™†ВйВљВяБAСеХФХ™ВћЛЫВћОФИзВ…ВЌЙЌРмРЕВрОgЧpВµВƒВҐВ№ВЈБB

Б@ЙЌРмРЕВЌБAФтСЋРм

БiЙvУcРмБj В©ВзОжРЕВµВƒВҐВ№ВЈВ™БAН°ФNВЌРбВаЙJВаН~Вз»¥šВяБA©»ВиРЕИ В™ЙЇВ™ВЅВƒВҐВ№ВЈБBНрФNВћЙƒВћВ槻СеЙJВЌВҐВиВ№ВєВсВ™БAН~Вз»¥žВаНҐВиВаВћВ≈ВЈБBЙљОЦВаГoГЙГУГXВжВ≠В†ВЅВƒВўВµВҐВаВћВ≈ВЈБB

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

10 |

УъБ@БiЦЎБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@БuВЈВћВиБv ВЌБAВ©В¬ВƒНВОRОsВћСџ БiВЈВћВиБj

РмВ…Х™ХzВµВƒВҐВљГJГПГВГYГNЙ»ВћТWРЕСФЧёВ≈БAПЇШaОЮСгТЖКъВ№В≈ЧШЧpВ≥ВкВƒВЂВљУ`УЭУIВ»РHНёВ≈ВЈ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2018 ФN 5 МО 23 УъБjБB

Б@СФЧёВћРHНёВ∆ВµВƒВћЧШЧpВЌБAКCОYВћОнВрСќПџВ∆ВЈВйВаВћВ™ИкФ УIВ≈В†ВиБAТWРЕОYВћОнВрСќПџВ∆ВЈВйВаВћВЌСљВ≠В†ВиВ№ВєВсБBСџРмВћ

БuВЈВћВиБv

ВЌБAТWРЕСФЧёВрРHЧpВ∆ВЈВйРФП≠ȴОЦЧбВћВ–В∆В¬В≈В†ВиБAВїВћТЖВ≈ВаН]МЋОЮСгВ©ВзПЇШaОЮСгВ…В©ВѓВƒВћХ°РФВћХґМ£В≈П–ЙоВ≥ВкВƒВҐВйЛMПdВ»ОЦЧбВ≈ВЈБBВїВкВзВћХґМ£ВћПоХсВ©ВзБAНВОRОs…®ƒВй

БuВЈВћВиБv

ВћРHХґЙїВЌБAП≠В»В≠В∆Ва 200 ФNВ…ЛyВ‘ВаВћВ≈В†ВйВ±В∆В™ЦЊВзВ©В…В»ВЅВƒВҐВ№ВЈБB

Б@µ©µБAСџРмОьХ”ВћОsКXТnЙїВ™РiВсВЊ 1950

ФNИ»Н~ВЌ БuВЈВћВиБv ВћРґИзВЌХсНРВ≥ВкВƒВ®ВзВЄБAМїНЁВЌВїВћРHХґЙїВ™УrРвµšПуС‘В≈ВЈ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2016 ФN 5 МО 5 УъБjБBИкНрФNБEНрФNБEН°ФNВ∆СџРмВ≈

БuВЈВћВиБv ВрТTВµВƒВҐВ№ВЈВ™БAОcФO»™ВзБAНƒФ≠М©В…ВЌОКВЅВƒВҐВ№ВєВсБB

ОQНlХґМ£

КЁ СеХJБD2018БDКтХММІНВОRОsВћСџРм…®ƒВйРHЧpСФЧё

Б@БgВЈВћВиБhВћЙяЛОВћХ™ХzВ®ВжВ—ЧШЧpБDТnИжРґКИКwМ§ЛЖБC

Б@9: 1-15БDБ@< КOХФГКГУГN >

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

9 |

УъБ@БiРЕБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

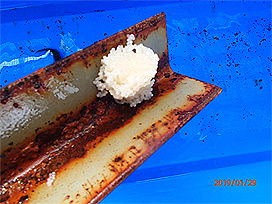

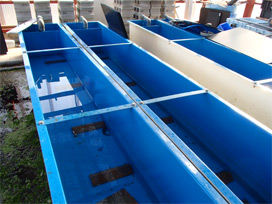

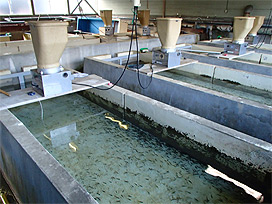

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ГJГWГJВћОYЧСЧpВћРЕСЕВћПАФхВрОnВя¹µšБBГJГWГJПђЧСМ^ВЌБAЙЌРмВ≈ВЌСБВѓВкВќ

12 МОВ…ОYЧСВрОnВяВйМ¬СћВаВҐВйВжВ§В≈ВЈВ™БAЙЇШCОxПКВћОФИзО{РЁУаВ≈ВЌ

1 МОВ…ОYЧСВ™ОnВ№ВиВ№ВЈБB

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ВЌБAОУЧYЧЉХыВћРeЛЫВрОYЧСЧpВћРЕСЕВ…УьВкВƒО©Ф≠УIВ…ОYЧСВ≥ВєВƒВҐВ№ВЈБBОYЧСЧpВћРЕСЕВЌБAХБТiВћОФИзЧpВћРЕСЕВ∆ВЌХ В…ЧpИ”ВµВƒВҐВ№ВЈБB

Б@ГJГWГJВЌБAЧYВ™РмТкВћРќВ∆РќВћМДК‘ВрОYЧСВћВљВяВћСГВ∆ВµВƒУкТ£ВиВрОЭВњБAВїВ±В…ОУВ™ЦKВкВƒОYЧСВЈВйВ∆ВҐВ§ПKЀ™†ВиВ№ВЈБBВ±ВћВ∆ВЂБAОYЧСВЌЧYВћЙcСГВ∆УѓОЮВ…ОnВ№ВйВћВ≈ВЌВ»В≠БAЙcСГВµВƒРФУъМгВ…ЧYРeЛЫВћЧYРЂГzГЛГВГУВ™СЭЙЅВµБAГtГFГНГВГУВ™К№В№ВкВйВ∆ОvВнВкВйФAВрХъПoВµОnВяБAВїВкВрЧКВиВ…ОУВ™СГВрЦKВкВйВ∆НlВ¶ВзВкВƒВҐВ№ВЈБBВїВћВљВяБAОФИзК¬ЛЂЙЇВ≈НћЧСВЈВйНџВ…ВЌБAОјНџВћОYЧСКъВ™ОnВ№ВйСOВ…БAСГВ∆В»ВйНёЧњВрРЁТuµšРЕСЕВ…В†Вз©´ВяЧYРeЛЫВрУьВкВƒБAЙcСГВрВ≥ВєВƒВ®ВЂВ№ВЈБBЙЇШCОxПКВ≈ВЌБAСГВћНёЧњВ∆ВµВƒРќВћСгВнВиВ…ЙЃН™КҐВвУSРїГAГУГOГЛНё

БiL ОЪН|Бj ВрЧpВҐВƒВҐВ№ВЈБB

|

РЕСЕУаВ…РЁТuµšУSРїГAГУГOГЛНё БiL ОЪН|Бj

ОQНlХґМ£

Koya Y, Fujii R, Yambe H & Tahara D (2016)

Б@Nesting behavior is associated with increased

Б@urinary volume in the urinary bladder during

Б@the reproductive period in small-egged

Kajika,

Б@Cottus pollux SE. Ichthyological Research, 63:

Б@59-67. Б@< КOХФГКГУГN >

Koya Y, Fujii R, Yambe H & Tahara D (2016)

Б@Hypertrophy and polysaccharide production

in

Б@the kidney associated with sexual maturation

of

Б@male small-egged Kajika, Cottus pollux SE.

Б@Ichthyological Research, 63: 260-266. Б@

Б@< КOХФГКГУГN > |

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

8 |

УъБ@БiЙќБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЌРмТ≤НЄВрОјО{µ¹µšБB

Б@Н°ЙсВћТ≤НЄВ≈ВЌБAРЕЙЈБEКJЛуУxБEСФЧёВћПу˵»«ВрКmФFµ¹µšБB

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

7 |

УъБ@БiМОБj |

|

|

|

ГAГ}ГSБEГДГ}ГБВћТtЛЫВћЙaХtВѓ |

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВћВ”ЙїОЇВ≈ГAГ}ГSБEГДГ}ГБВћТtЛЫВћЙaХtВѓВрОјО{ТЖВ≈ВЈ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2018 ФN 12 МО 27 УъБjБB

Б@ЙaВ™ХsСЂВЈВйВ∆РђТЈВ™ИЂВ≠В»ВйИкХыБAСљЙяВђВйВ∆РHВ„ОcµšЙaВ…РЕГJГrВ™Ф≠РґВµВƒХaЛCВ™ПoВвВЈВ≠В»ВиВ№ВЈБBЙaВћЧ ВћТ≤РяВ∆РЕСЕВћВ±В№ВяВ»С|ПЬВ™МЗ©º¹ºВсБB

|

О©УЃЛЛЙaЛ@

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

4 |

УъБ@БiЛаБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВ…МІУаВћЧ{РBПкВ©ВзЛЫХaРfТfВћИЋЧК™†Ви¹µšБB

Б@Н°ЙсБAРfТfВћИЋЧК™†½šžГiГ}ГYВ≈ВЈБBЧ{РBПкВЌБAО©СRКEВжВиВаНВВҐЦІУxВ≈ЛЫВрОФИзВµВƒВ®ВиБAХaЛCВ™Ц†ЙДВЈВйВ∆СеВЂВ»ФнКQВ™ПoВйЛ∞ВꙆВйВћВ≈БAМіИцВћФcИђВ∆УKС»ѝЙЮВ™ХsЙ¬МЗВ≈ВЈБBУЦМ§ЛЖПКВ≈ВЌБAКсРґТОБEН„ЛџБEГEГCГЛГXВћЧLЦ≥»«КmФFВµВƒОАЦSМіИцВрТ≤В„БAЧ{РBЛ∆О“В…СќЙЮНфВрОwУ±ВµВƒВҐВ№ВЈБB

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

3 |

УъБ@БiЦЎБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЦИФNВ±ВћОЮКъВЌБAЙЇШCОxПКВ…Ч„РЏВЈВйФтСЋРм

БiЙvУcРмБj ВћРЕЧ В™УЅВ…МЄП≠µ¹£БBТnЙЇРЕВћРЕИ ВЌФтСЋРмВћРЕИ В∆ШAУЃВµВƒВҐВйВљВяБAЙЇШCОxПКВћИдМЋВаМЄРЕВµВƒВµВ№ВҐВ№ВЈБB

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ВЌБAГAГ}ГSБEГДГ}ГБ»«žТtЛЫВћОФИзВ…ИдМЋРЕВ™ХsЙ¬МЗВ≈ВЈ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2018 ФN 12 МО 27 УъБjБBПtРжВћРб«ƒВ≈РЕЧ В™ЙсХЬВЈВйВ№В≈ВћК‘ВЌБAОФИзЧpРЕВћФzХ™В…Н„РSВћТНИ”В™ХKЧvВ≈ВЈБBРEИхВћЛCЛкШJВ™Рв¶¹ºВсБB

|

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

2 |

УъБ@БiРЕБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ФNЦЦФNОnВаРEИхВ™МрСгВ≈ПoЛќВµВƒОФИзК«ЧЭВрНsВЅВƒВҐВ№ВЈБB

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ВЌБAХ~ТnСSСћВрПДЙсВµВƒОФИзТrВћГXГNГКБ[ГУВћС|ПЬВвЛЛЙaЛ@В÷ВћЙaВћХвП[»«ВрНs¥¹µšБB

|

ГXГNГКБ[ГУВћС|ПЬ

|

|

|

| 2019 |

ФN |

|

1 |

МО |

1 |

УъБ@БiЙќБj |

|

|

|

Ц{ФNВаВжВлВµВ≠В®Ки¥µ¹£ |

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЦЊВѓВ№ВµВƒВ®ВяВ≈В∆В§В≤ВіВҐВ№ВЈБBЦ{ФNВаВжВлВµВ≠В®Ки¥µ¹£БB

|

|

|

|

|

|

ЛL ОЦ

ЛgПйНВНZВ≈НuЙЙ

ГJГWГJВћНћЧСНмЛ∆

Рб

ЙЌРмТ≤НЄ

ГJГВ

ОФИзТrВћС|ПЬ

Г^ГУГXГCГxГjГ}Г_ГЙ

ГJГWГJВћНћЧСНмЛ∆

Рб

К¶ВҐУъ™ѱВ≠

В”ЙїОЇВћК«ЧЭ

РбВ™Н~ВиВ№ВєВс

ГjГzГУГJГВГVГJ

ФzК«ВћПCЧЭ

ЙvУcРмВ™МЄРЕ

СџРмВћБuВЈВћВиБv

ГJГWГJВћОYЧСПАФх

ЙЌРмТ≤НЄ

ГAГ}ГSБEГДГ}ГБВћ

ТtЛЫВћЙaХtВѓ

Ч{РBЛЫВћЛЫХaРfТf

ИдМЋВћРЕИ В™ТбЙЇ

ФNЦЦФNОnВћОФИзК«ЧЭ

Ц{ФNВаВжВлВµВ≠

В®Ки¥µ¹£

|