トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2019 年 2 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

|

|

1 |

2 |

| 3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

| 10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

| 17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

| 24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

|

|

< 1 月 3 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

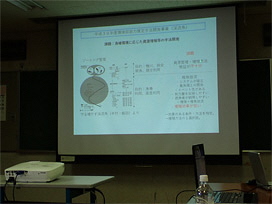

水産庁 「環境収容力推定手法開発事業」 の成果検討会が

27・28 日に東京水産振興会豊海センタービル

(東京都中央区) で開催されました。

当研究所の職員は、今年度に実施したアユや渓流魚の調査結果について報告し、水産庁や他の研究機関の職員と意見交換を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の敷地内の梅が開花しました。

この梅の木は、例年は 3 月中・下旬に開花します

(関連記事 : 2012 年 3 月 16 日・2015 年

3 月 27 日・2016 年 2 月 6 日・2017 年 3

月 20 日・2018 年 3 月 25 日)。今年の開花は、例年より早めです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、3 月から 4 月中旬にかけてニジマスの採卵と人工受精を実施する予定です。

今日は、H 号池で飼育してきたニジマスの親魚を取り上げ、雌雄の選別作業を実施しました。親魚の成熟度合いを確認し、可能であれば、3

月の第 1 週目から採卵と人工受精を行う予定です。

|

親魚の取り上げ

雌雄の選別作業

|

|

|

|

|

|

|

|

|

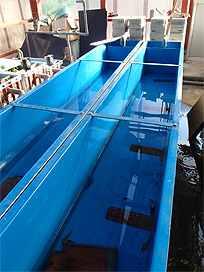

下呂支所でカジカの採卵が続いています (関連記事

: 1 月 23・30 日、2 月 6・12・19 日)。

回収した卵は、卵管理用の水槽に移して管理しています。この後、発生が進んだ卵から、検卵作業

(死卵や水カビの除去) を順次行う予定です

(関連記事 : 2 月 22 日)。

|

卵管理用の水槽

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でカジカの発眼卵の検卵作業が始まりました。

検卵作業では、卵塊をほぐしながら、死んだ卵をピンセットで取り除いていきます。根気が必要ですが、カジカの養殖では非常に大事な作業です。検卵完了後の発眼卵は、ふ化用の水槽に入れて管理しています。

|

カジカの発眼卵

(直径 約 2 mm 、重量 約 0.007 g)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

26 日に下呂支所で飼育魚の移動を行いました。

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今回の作業では、F 号池で飼育していたニジマスの成魚を

H 号池に、A 号池で飼育していたニジマスの稚魚を

F 号池に移動させました。

|

計数しながら 魚を新しい飼育池に入れる

(左手にカウンターを持っている)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

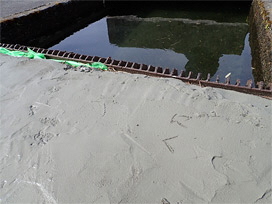

下呂支所の配水池で足場の補修を行いました。

この配水池は、岐阜県水産試験場の時代から使用しているもので、設置からすでに

50 年ほど経過しています。今回の作業では、凹凸が生じていた足場にモルタルを塗って補修しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、下呂支所でカジカの採卵を行っています

(関連記事 : 1 月 23・30 日、2 月 6・12

日)。

回収した卵は、卵管理用の水槽に移して管理しています。この後、発生が進んだ卵から、検卵作業

(死卵や水カビの除去) を順次行う予定です。

|

回収した卵塊の重量を測定

卵管理用の水槽

|

|

|

|

|

|

|

|

|

河川調査を実施しました。

今回の調査では、水温・開空度・藻類の状況などを確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で水温計のデータ回収と電池交換を行いました。

下呂支所では、井戸水や河川水など、敷地内の計

6 ヶ所で水温を計測しています。現在使用している水温計は、自動記録式であり、確認や記録を毎日行う必要はありません。しかし、冬季は、電池の消耗が早いので、こまめにデータ回収と電池交換を行うようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川

(益田川) の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平成 30 年度 「環境収容力推定手法開発事業」

の渓流魚の課題の研究打ち合わせが 13・14 日に長野県水産試験場

(長野県安曇野市) で行われました。

当研究所の職員は、今年度に実施したアマゴやイワナなどの調査結果について報告し、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産総合研究センター中央水産研究所や他県の研究機関の職員と意見交換を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今週も下呂支所でカジカの採卵が続いています

(関連記事 : 1 月 23・30 日、2 月 6 日)。

産み付けられた卵は、卵管理用の水槽に移して管理しています。

|

回収した卵

|

|

|

|

|

|

|

|

|

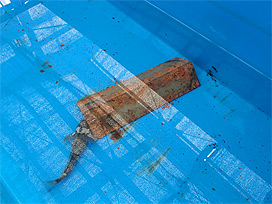

先日、下呂支所の飼育施設で井戸水の配管から水漏れが発生しました。

この配管は、岐阜県水産試験場の時代から使用しているもので、設置からすでに

20 年ほど経過しています。水漏れの位置を確認した後、配管を再度固定しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

河川調査を実施しました。

今回の調査では、水温・開空度・藻類の状況などを確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

毎年この時期は、下呂支所に隣接する飛騨川

(益田川) の水量が減少します。地下水の水位は飛騨川の水位と連動しているため、下呂支所の井戸も減水してしまいます。

今年は、特に雪が少なく、例年よりも大幅に水位が低下しています。下呂支所では、アマゴ・ヤマメなどの稚魚の飼育

(関連記事 : 1 月 7・17 日) やカジカの産卵

(関連記事 : 1 月 22 日・2 月 6 日) に井戸水が不可欠です。春先の雪どけで水量が回復するまでの間は、飼育用水の配分に細心の注意が必要です。職員の気苦労が絶えません。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先月に引き続き、下呂支所でカジカの採卵を実施中です

(関連記事 : 1 月 9・22・30 日)。

回収した受精卵は、卵管理用の水槽に移しています。この後、発生が進んだ卵から、検卵作業

(死卵や水カビの除去) を順次行う予定です。

|

回収した卵塊の重量を測定

卵管理用の水槽

|

|

|

|

|

|

|

|

|

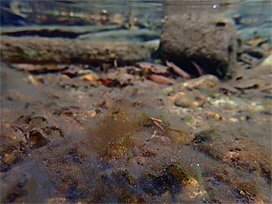

下呂市内の川でチャイロカワモズク (Sheathia arcuata) が発見されました。チャイロカワモズクは、湧水が流入する小川や水路に生育する淡水産の紅藻の

1 種です。これまでカワモズク科の分布地は、飛騨地方北部では高山市の苔川

(関連記事 : 1 月 10 日) がありましたが、飛騨地方南部では今回の地点が初めての確認と考えられます。

国内のカワモズク科は、いずれも分布が局所的である上に減少傾向にあることから、環境省レッドデータブック

2014 では、絶滅危惧 I 類 (CR+EN) に 15

分類群(13 種、1 変種、1 品種)、絶滅危惧

II 類 (VU) に 4 種、準絶滅危惧 (NT) にチャイロカワモズクを含む

2 種、情報不足 (DD) に 1 種がそれぞれ選定されています。また、栃木県足利市では、ニホンカワモズク

(Batrachospermum japonicum) が天然記念物に指定されています。

チャイロカワモズクは、他の地域では比較的多くの分布地が確認されていますが、飛騨地方では今回の地点以外では発見されていません。今後の調査の進展によっては新たな分布地が発見される可能性がありますが、現時点ではここが飛騨地方で唯一の分布地であるため、当面の間は生育区間や集水域を保全することが望まれます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川

(益田川) の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のある下呂市萩原町では、雪は少ないものの寒い日が続いています。

凍結に備えて、職員が飼育池や配管の点検を行っています。

|

|

|

|

|

|

記 事

環境収容力

推定手法開発事業

成果検討会

梅が開花

ニジマス親魚の

選別作業

カジカの採卵

カジカの発眼卵の

検卵作業

飼育魚の移動

配水池の足場の補修

カジカの採卵

河川調査

水温計のデータ回収

飼育池の掃除

環境収容力

推定手法開発事業

研究打ち合わせ

カジカの採卵

配管の修理

河川調査

井戸の水位が低下

カジカの採卵作業

チャイロカワモズク

飼育池の掃除

寒い日が続く

|