トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2018 年 12 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

|

|

1 |

2 |

| 3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

| 10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

| 17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

| 24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

28 |

29 |

| 30 |

31 |

|

|

|

|

|

< 11 月 1 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

年末年始も職員が交代で出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して飼育池のスクリーンの掃除や給餌機への餌の補充などを行いました。

|

| 本年中は、格別のご高配を賜り、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

年末年始も職員が交代で出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して飼育池のスクリーンの掃除や給餌機への餌の補充などを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所敷地内で初冠雪がありました。

下呂支所では、例年 12 月中にまとまった量の雪が降ります

(関連記事 : 2012 年 12 月 10 日、2014 年

12 月 15・17・18 日、2017 年 12 月 12 日)。しかし、今季は暖冬のようで、積雪まではいきませんでした。

雪が多いと敷地の除雪が大変です。その一方で、雪が少ないと雪どけ水も少なくなるので、翌年の春に水不足になるおそれがあります。どちらも施設管理や魚の飼育に関わる問題なので、悩ましいところです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

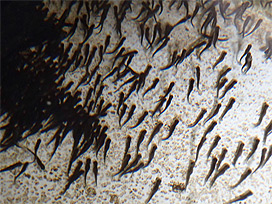

下呂支所のふ化室でアマゴ・ヤマメの稚魚の餌付けを実施中です。

餌が不足すると成長が悪くなる一方、多過ぎると食べ残した餌に水カビが発生して病気が出やすくなります。餌の量の調節と水槽のこまめな掃除が欠かせません。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

毎年この時期は、下呂支所に隣接する飛騨川

(益田川) の水量が特に減少します。地下水の水位は飛騨川の水位と連動しているため、下呂支所の井戸も減水してしまいます。

下呂支所では、アマゴ・ヤマメなどの稚魚の飼育に井戸水が不可欠です

(関連記事 : 12 月 20・25 日)。春先の雪どけで水量が回復するまでの間は、飼育用水の配分に細心の注意が必要です。職員の気苦労が絶えません。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、下呂支所でアマゴやヤマメの稚魚の

「池出し」 を行いました (関連記事 : 12

月 20 日)。

池出しは、ふ化水槽からふ化盆を取り出し、中に入っている稚魚を餌付け用の水槽や飼育池に移す作業のことです。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が悪化するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています。

|

ふ化水槽

ふ化盆

ふ化水槽から ふ化盆を取り出す

餌付け用の水槽に移動

ふ化盆の中の稚魚

餌付け用の水槽に稚魚を出す

|

|

|

|

|

|

|

|

|

28 日に河川調査を実施しました。

今回の調査では、水温・開空度・藻類の状況などを確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、下呂支所でイワナの発眼卵の検卵作業を実施しています。

現在は、11 月中旬に人工受精を行った卵が発眼期を迎えており、検卵作業を順次進めています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のふ化水槽 (関連記事 : 11 月

23 日) に収容したアマゴやヤマメの発眼卵のふ化が続いており、早いものは卵黄を吸収し終わって餌付け時期を迎えています。

先週、ふ化水槽からふ化盆を取り出し、稚魚を餌付け用の水槽や飼育池に移す作業を実施しました。下呂支所では、この作業を

「池出し」 と呼んでいます。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が悪化するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は先週とは別の 2 ヶ所の渓流で実施し、1

ヶ所目でアマゴ・タカハヤ・カジカ大卵型、2

ヶ所目でアマゴ・カワムツ・オイカワ・ウグイ・アブラハヤ・カワヨシノボリ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

カジカ大卵型

カワムツ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

三重県伊勢市で開かれた平成 30 年度の水産増養殖関係研究開発推進会議の養殖産業部会に出席しました。

会議では研究部会の報告とともに、最近生産量が伸びているマス類の海面養殖についてのミニシンポジウムが開かれ、今後のマス類養殖にとっての興味深い情報を得ることができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

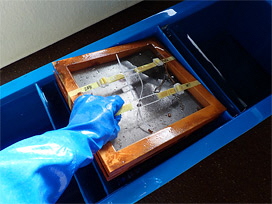

下呂支所の ふ化室の井戸水のバルブが老朽化により破損したため、交換作業を行いました。

このバルブは、岐阜県水産試験場の時代から使用しているもので、設置からすでに

40 年ほど経過しています。破損したバルブを外した後、新しいものを取り付けました。

|

↓

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査では、アマゴ・タカハヤ・カワヨシノボリ・カジカ大卵型の生息が確認されました。

|

タカハヤ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、下呂支所でイワナの発眼卵の検卵作業を行いました。

現在は、11 月中旬に人工受精を行った卵が発眼期を迎えており、検卵作業を順次進めています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、カワウの調査中にヌートリアを見かけました。陸に上がってゴソゴソしていましたが、こちらに気が付くと川に逃げていきました。

ヌートリアには今までに何回か遭遇していますが、陸に上がっているのを見たのは今回が初めてです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でふ化室の清掃を行いました。

ふ化室は、アマゴなどの稚魚の餌付けを行う施設です。現在、ふ化水槽に収容したアマゴやヤマメの発眼卵

(関連記事 : 11 月 23 日) が順次ふ化している模様で、このままの水温で推移すれば、来週には餌付け水槽に移す作業が始まる見込みです。稚魚は病気に弱いため、餌付け水槽に移す前に施設内の清掃や器材の消毒を行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはイワナです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫・細菌・ウイルスの有無など確認して死亡原因を調べ、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「全国湖沼河川養殖研究会 マス類資源研究部会」

が 6・7 日に東京海洋大学 (東京都港区) で開催されました。

当研究所の職員は、昭和初期のサツキマスの分布について発表しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

季節外れの大雨から一夜明け、河川から流れてくる大量の落ち葉の対応のため、水門に詰まっている落ち葉を職員が定期的に除去しています。

落ち葉は川に栄養をもたらす大切なものですが、水管理上は厄介者です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

男川漁業協同組合 (愛知県岡崎市) の視察が本所と下呂支所で行われました。

当研究所の職員は、研究内容を解説するとともに飼育施設を案内しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育魚の移動を行いました。

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今回の作業では、A 号池で飼育していたアマゴやヤマメを

B 号池にそれぞれ移動させました。

|

計数しながら 魚を新しい飼育池に入れる

(左手にカウンターを持っている)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でイワナの発眼卵の検卵作業を実施中です。

現在は、11 月上旬に人工受精を行った卵が発眼期を迎えており、検卵作業を順次進めています。

|

白っぽく変色したものが死卵 (左側)

橙色のものが生卵 (右側)

|

|

|

|

|

記 事

年末年始の飼育管理

年末年始の飼育管理

雪

アマゴ・ヤマメの

稚魚の餌付け

井戸の水位が低下

アマゴ・ヤマメの

池出し

河川調査

イワナの

発眼卵の検卵作業

アマゴ・ヤマメの

池出し

渓流で魚類調査

水産増養殖関係

研究開発推進会議

バルブの交換

渓流で魚類調査

イワナの

発眼卵の検卵作業

ヌートリア

ふ化室の清掃

養殖魚の魚病診断

全国湖沼河川

養殖研究会

マス類資源研究部会

落ち葉

男川漁業協同組合

視察

飼育魚の移動

イワナの

発眼卵の検卵作業

|