トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2017 年 8 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

| 6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

| 13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

| 20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

| 27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

|

|

< 7 月 9 月 >

|

|

|

|

|

|

放流用種苗育成手法開発事業の

渓流魚の課題の研究打ち合わせ |

|

|

|

|

|

|

|

|

平成 29 年度 「放流用種苗育成手法開発事業」

の渓流魚の課題の研究打ち合わせが 31 日と

9 月 1 日に国立研究開発法人水産研究・教育機構水産総合研究センター中央水産研究所の日光庁舎

(栃木県日光市) で開催されました。

当研究所の職員は、これまでに実施したアマゴ・ヤマメの調査の中間結果について発表し、中央水産研究所や他県の研究機関の職員と意見交換を行いました。翌日は、中央水産研究所の調査地を見学しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはニジマスです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫・細菌・ウイルスの有無など確認して死亡原因を調べ、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昨日に引き続き、渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は昨日とは別の渓流で実施し、イワナ・ヤマメ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

ヤマメ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は先週とは別の渓流で実施し、アマゴの生息を確認しました。

|

アマゴ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

養殖業者への巡回指導を行いました。

今回は下呂市の 3 軒を訪問し、飼育魚の流通状況や魚病の発生状況について聞き取りを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今日も渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は 17・21 日と同じ渓流のさらに上流側の区間で実施し、イワナ・アマゴ・ニジマス・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

アマゴ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

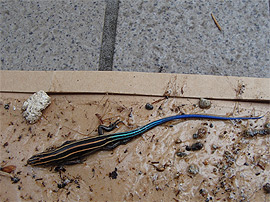

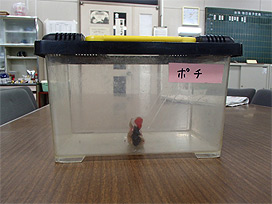

下呂支所の飼育施設内に設置していたネズミ取りにニホントカゲがかかっていました。

今回も食用油を使用して粘着シートからの救出作業を行いました

(関連記事 : 2014年 10 月 26 日・2017 年

6 月 26 日)。幸いなことに作業はうまくいき、元気に野原へ戻っていきました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今週、診断の依頼があったのはアマゴです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫・細菌・ウイルスの有無など確認して死亡原因を調べ、養殖業者に対応策を指導しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は先週と同じ渓流の上流側の区間で実施し、イワナ・アマゴ・ニジマス・タカハヤ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

イワナ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飛騨地方では、このところ、不安定な天気が続いています。今日の早朝には、大雨警報が発令されました。

下呂支所では、職員が急遽出勤し、水路や施設の点検を行いました。

|

取水口のスクリーンの掃除

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。

今回の調査では、イワナ・アマゴ・タカハヤ・フナ・カジカ大卵型の生息が確認されました。また、イワナとアマゴとの交雑と思われる個体も確認されました。

引き続き、同じ渓流の上流側の区間で調査を行う予定です。

|

上側:イワナ 、下側: アマゴ

中間: 交雑と考えられる個体

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の庁舎にカブトムシのメスがやって来ました。

カブトムシは、ヘビ (関連記事 : 5 月 29

日・8 月 14 日) と違って職員に巻き付くおそれがないため、歓待されています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂市内の水田でアカハライモリの幼生を発見しました

(関連記事 : 2015 年 5 月 28 日)。まだ

40 mm 程度と小さく、見た目はウーパールーパーそっくりでした。見かけによらず動きが俊敏で、職員が写真を撮るのに苦労しました。

カエルの幼生であるオタマジャクシは後足から生えるのに対して、アカハライモリの幼生は前足から生えるそうです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の C 号池付近にアオダイショウが現れました

(関連記事 : 2012 年 5 月 26 日・6 月 18

日、2014 年 5 月 29 日、2015 年 6 月 16 日・8

月 31 日・9 月 2 日、2016 年 5 月 19 日・5

月 28 日・10 月 20 日、2017 年 5 月 29 日・6

月 22 日)。

この個体は、その後、臆することなく庁舎に出入りして職員を恐慌状態に陥れました。

|

手巻き

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の横を流れる飛騨川 (益田川) の堤防でナデシコが咲いています。

ナデシコは、秋の七草のひとつですが、下呂支所周辺では毎年夏至を過ぎた頃に咲き始めます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の庁舎の近くでクワガタムシのメスが発見されました

(関連記事 : 2014 年 8 月 8 日・2015 年

8 月 5 日・2016 年 8 月 11 日・2017 年 5

月 31 日)。

クワガタムシは、ヒル (関連記事 : 2013

年 10 月 23 日・2014 年 5 月 27 日・2015

年 10 月 14 日・2016 年 10 月 31 日) と違って職員の血を吸うおそれはないので、いつも大目に見ています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育魚の移動を行いました。

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今回の作業では、G 号池の FRP (強化プラスチック)

水槽 1 箇所で飼育していたヤマメの稚魚を 2

箇所の水槽に分けました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

台風 5 号の接近に伴い、飛騨地方でも雨風が強まっています。

下呂支所では、職員が徹夜で屋外の飼育施設を巡回して水路や施設の点検を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週、下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはアマゴです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫・細菌・ウイルスの有無など確認して死亡原因を調べ、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

一昨日に引き続き、渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は一昨日と同じ渓流の上流側の区間で実施し、イワナ・アマゴ・アジメドジョウ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

上側 : イワナ、下側

: アマゴ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昨日、県内の河川でアユの餌である藻類の調査を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。

今回の調査では、イワナ・アマゴ・カジカ大卵型の生息が確認されました。引き続き、同じ渓流の上流側の区間で調査を行う予定です。

|

イワナ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

現在日本各地でヒアリという毒アリが問題になっています。研究所の敷地内にもアリはたくさんいますが、今のところ、ヒアリらしいアリは確認されていません。

外来生物については、水があるところしか移動できない魚の世界でも対策が難しいです。陸生でしかも体の小さい昆虫の世界では困難を極めるとは思いますが、ヒアリについてはなんとか対策がうまくいってほしいです。

|

|

|

|

|

|

記 事

放流用種苗育成

手法開発事業の

渓流魚の課題の

研究打ち合わせ

養殖魚の魚病診断

渓流で魚類調査

渓流で魚類調査

巡回指導

渓流で魚類調査

ニホントカゲ

養殖魚の魚病診断

渓流で魚類調査

大雨洪水警報

渓流で魚類調査

カブトムシ

アカハライモリ

アオダイショウ

ナデシコ

クワガタムシ

飼育魚の移動

台風5号

養殖魚の魚病診断

渓流で魚類調査

藻類調査

渓流で魚類調査

アリ

|