トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2017 年 5 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

| 7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

| 14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

| 21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

| 28 |

29 |

30 |

31 |

|

|

|

< 4 月 6 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の飼育施設でクワガタムシのメスが発見されました

(関連記事 : 2014 年 8 月 8 日・2015 年

8 月 5 日・2016 年 8 月 11 日)。

クワガタムシは、ヘビ (関連記事 : 2017

年 5 月 29 日) と違って職員に巻き付くおそれがないため、歓待されています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は 23・24・26 日と同じ渓流のさらに上流側の区間で実施し、イワナ・ヤマメ・タカハヤ・アブラハヤ・アジメドジョウの生息を確認しました。

|

ヤマメ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の庁舎付近にアオダイショウが現れました

(関連記事 : 2012 年 5 月 26 日・6 月 18

日、2014 年 5 月 29 日、2015 年 6 月 16 日・8

月 31 日・9 月 2 日、2016 年 5 月 19 日・5

月 28 日・10 月 20 日)。

全長約 1.2 m とそれほど大きくない個体でしたが、臆することなく庁舎に出入りして職員を恐慌状態に陥れました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今日も渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は 23・24 日と同じ渓流のさらに上流側の区間で実施し、イワナ・ヤマメ・タカハヤ・アブラハヤ・アジメドジョウの生息を確認しました。

|

アブラハヤ (上側) と タカハヤ (下側)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

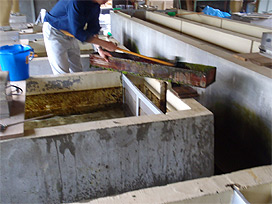

下呂支所のふ化水槽に収容したニジマス発眼卵

(関連記事 : 4 月 20 日・5 月 2 日) が順次ふ化しており、卵黄を吸収し終わって餌付け時期を迎えています。

下呂支所では、稚魚を餌付け用の水槽に順次移しています

(関連記事 : 5 月 9 日)。この作業は 「池出し」

と呼んでいます。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が低下するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています。

|

餌付け用の水槽

ふ化盆の固定バンドを外す

ふ化盆から稚魚を出す

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昨日に引き続き、渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は昨日と同じ渓流の上流側の区間で実施し、イワナ・ヤマメ・タカハヤ・アブラハヤ・アジメドジョウ・カワヨシノボリの生息を確認しました。

|

イワナ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査では、イワナ・ヤマメ・タカハヤ・アブラハヤ・アジメドジョウ・カワヨシノボリの生息が確認されました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でふ化室の水槽の掃除を行いました。

魚を飼育している水槽では、残餌や排泄物の掃除が必要です。使用していない水槽でも藻が生えたりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昨日、下呂支所のある下呂市萩原町は、雲ひとつない見事な五月晴れ

(さつきばれ) になりました。

この 「五月晴れ」 という言葉は本来 6 月

(旧暦五月) の梅雨の合間の晴天を指す言葉だったものが、いつのまにか

5 月のさわやかな晴天を指すようになってしまったものです。

晴れの日は気分が良いですが、魚を飼育している身としては晴れの日だけなく雨の日も適度な間隔で適度な日数ほしいです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程

1 年生が 「フィールド科学基礎実習」 で下呂支所に来訪しました。

当研究所の職員は、下呂総合庁舎大会議室において、大型マス類の鮮度に関する研究やカジカの産卵期の変異に関する研究を紹介しました。その後、下呂支所の敷地内の見学では、飼育施設や業務内容について説明しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育魚の移動を行いました。

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今日の作業では、ふ化室の水槽で飼育していたアマゴの稚魚を

A 号池に、ヤマメの稚魚を G 号池の FRP (強化プラスチック)

水槽に移動させました。

|

アマゴのアルビノ

(関連記事 : 2011 年 3 月 21 日)

台車に水と魚を積んで移動

計数しながら 魚を新しい飼育池に入れる

(左手にカウンターを持っている)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アユの標識作業と放流を行いました。

当研究所では、放流後のアユの成長や漁獲による回収率の調査を予定しています。今回は、他の放流アユと識別できるよう、標識として脂びれと腹びれの切除を行いました

(関連記事 : 4 月 11・12 日)。標識したアユはその日のうちに関市内の調査河川に放流しました。

来月から定期的に漁獲し、時期別の成長や生残などを調査していく予定です。

|

切除作業 (脂びれ)

放流作業

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流魚の調査候補地の下見を行いました。

今回は計 2 地点を巡回し、河川規模・水量・藻類の状況などを確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流魚の調査候補地の下見を行いました。

今回は計 5 地点を巡回し、河川規模・水量・堰堤の位置などを確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の A 号池の補修を行いました。

A 号池は、アマゴやニジマスなどの稚魚の飼育に使用しています。今回は、スクリーンと底面との間にできていた隙間をふさぐ作業を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育中のカジカの稚魚を人工海水の水槽から淡水の水槽に移し替えました

(関連記事 : 4 月 28 日)。

両側回遊性のカジカの仔魚は、冬にふ化してすぐに川を流下して海で生活していますが、春に稚魚に変態した後、川に遡上してきます。下呂支所では、仔魚は人工海水

(循環水槽) で飼育していますが、稚魚に変態した後は淡水

(かけ流し水槽) に順次移し替えています。

|

仔魚の飼育水槽 (人工海水 循環)

稚魚の飼育水槽 (淡水 かけ流し)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

最近、下呂支所の敷地内に見慣れない野草が現れました。

調べてみるとマツバウンラン (松葉海蘭、Nuttallanthus canadensis) という北米原産の移入植物でした。西日本を中心に分布が広がっているそうです。植物の世界も、魚の世界同様、移入種の対応は難しい問題です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のふ化水槽 (関連記事 : 4 月 20

日・5 月 2 日) に収容したニジマス発眼卵がふ化し、早いものは卵黄を吸収し終わって餌付け時期を迎えました。

連休明けから、稚魚を餌付け用の水槽に移す作業を実施中です。下呂支所では、この作業を

「池出し」 と呼んでいます。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が低下するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川

(益田川) の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

連休中も職員が出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、ニジマスの発眼卵の管理や水槽掃除などを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

連休中も職員が出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、昨日に引き続き、カジカへの給餌や水槽掃除などを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

連休中も職員が出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、カジカへの給餌や水槽掃除などを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

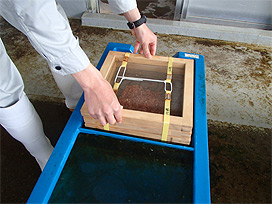

下呂支所でニジマスの発眼卵をふ化室に収容しました

(関連記事 : 4 月 20・26 日)。

ふ化室への収容は、検卵を実施した後に行っています

(関連記事 : 4 月 13・18・25 日、5 月 1

日)。ふ化室では、まず 「ふ化盆 (ふかぼん)」

と呼ばれる枠付きの金網に発眼卵を 500〜1000

個ずつ小分けして入れます。ふ化盆は 5〜10

枚程度重ねた状態で上下をひもで固定し、ふ化水槽の中に設置します。

ふ化水槽では、井戸水を流してふ化盆の中で発眼卵をふ化させた後、仔魚期の終わりまで収容しています。

|

ふ化盆に発眼卵を小分けして入れる

発眼卵を小分けした ふ化盆を重ねる

重ねた ふ化盆の上下をバンドで固定

ふ化水槽に入れる

ふ化盆とふ化水槽との隙間を 縄でふさぐ

ふ化水槽に ふたをして遮光

井戸水を流しながら、餌付け直前まで収容

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先月に引き続き、下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業を実施中です

(関連記事 : 4 月 13・18・25 日)。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者に順次発送しています。また、一部の発眼卵を次の親魚養成用として下呂支所に残し、ふ化室に収容しています

(関連記事 : 4 月 20・26 日、5 月 2 日)。

|

橙色のものが生卵

白っぽく変色したものが死卵

|

|

|

|

|

記 事

クワガタムシ

渓流で魚類調査

アオダイショウ

渓流で魚類調査

ニジマスの池出し

渓流で魚類調査

渓流で魚類調査

ふ化室の水槽の掃除

五月晴れ

岐阜大学

応用生物科学部

フィールド科学

基礎実習

飼育魚の移動

アユの標識放流

調査候補地の下見

調査候補地の下見

飼育池の補修

カジカの稚魚

マツバウンラン現る

ニジマスの池出し

飼育池の掃除

連休中の飼育管理

連休中の飼育管理

連休中の飼育管理

ニジマスの発眼卵を

ふ化室に収容

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

|