トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2017 年 4 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

|

|

|

1 |

| 2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

| 9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

| 16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

| 23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

| 30 |

|

|

|

|

|

|

< 3 月 5 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

昨日、下呂支所で飼育中のカジカの稚魚を人工海水から淡水に移し替えました。

両側回遊性のカジカの仔魚は、冬にふ化してすぐに川を流下して海で生活していますが、春に稚魚に変態した後、川に遡上してきます。下呂支所では、仔魚は人工海水

(循環水槽) で飼育していますが、稚魚に変態した後は淡水

(かけ流し水槽) に移し替えています。

|

仔魚の飼育水槽 (人工海水 循環)

仔魚から変態した後の稚魚 (全長 約 25 mm)

稚魚の飼育水槽 (淡水

かけ流し)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水産庁で 「放流用種苗育成手法開発事業」

の計画検討会が開催されました。

当研究所の職員は、今年度のアマゴ・ヤマメの調査計画について発表し、国立研究開発法人水産研究・教育機構

中央水産研究所や他県の研究機関の職員と意見交換を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

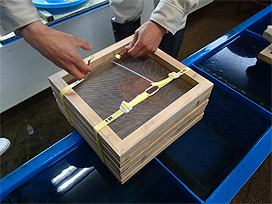

今週も下呂支所でニジマスの発眼卵をふ化室に収容しました

(関連記事 : 4 月 20 日)。

ふ化室への収容は、検卵を実施した後に行っています

(関連記事 : 4 月 13・18・25 日)。ふ化室では、まず

「ふ化盆 (ふかぼん)」 と呼ばれる枠付きの金網に発眼卵を

500〜1000 個ずつ小分けして入れます。ふ化盆は

5〜10 枚程度重ねた状態で上下をひもで固定し、ふ化水槽の中に設置します。

ふ化水槽では、井戸水を流してふ化盆の中で発眼卵をふ化させた後、仔魚期の終わりまで収容しています。

|

ふ化盆に発眼卵を小分けして入れる

発眼卵を小分けした ふ化盆を重ねる

重ねた ふ化盆の上下をバンドで固定

ふ化水槽に入れる

くさびを打ち込んで固定

ふ化盆とふ化水槽との隙間を 縄でふさぐ

ふ化水槽に ふたをして遮光

井戸水を流しながら、餌付け直前まで収容

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今日も下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業を行いました。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者に順次発送しています。また、一部の発眼卵を次の親魚養成用として下呂支所に残し、ふ化室に収容しています

(関連記事 : 4 月 20 日)。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川

(益田川) の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

このところの大雨で飛騨川の増水が続いています。

水路の取水口が落ち葉などの流下物でたびたび詰まるので、下呂支所の職員が除去作業に追われています

(関連記事

: 4 月 7・19

日)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの発眼卵をふ化室に収容しました。

ふ化室への収容は、検卵を実施した後に行っています

(関連記事 : 4 月 13・18 日)。ふ化室では、まず

「ふ化盆 (ふかぼん)」 と呼ばれる枠付きの金網に発眼卵を

500〜1000 個ずつ小分けして入れます。ふ化盆は

5〜10 枚程度重ねた状態で上下をひもで固定し、ふ化水槽の中に設置します。

ふ化水槽では、井戸水を流してふ化盆の中で発眼卵をふ化させた後、仔魚期の終わりまで収容しています。

|

ふ化盆に発眼卵を小分けして入れる

発眼卵を小分けした ふ化盆を重ねる

重ねた ふ化盆の上下をバンドで固定

ふ化水槽に入れる

ふ化盆とふ化水槽との隙間を 縄でふさぐ

ふ化水槽に ふたをして遮光

井戸水を流しながら、餌付け直前まで収容

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、魚の飼育には井戸水と河川水を使用しています。ただし、井戸の水量に限界があるため、大部分の魚の飼育には河川水を使用しています。河川水は、飛騨川

(益田川) から水路を使って導入しています。

飛騨川は、一昨日の雨で増水しています。流下してくる落ち葉で水門の取水口や飼育池のスクリーンが詰まりやすい状況が続いており、職員が除去作業に追われています。

|

水門の取水口に詰まった流木などの除去作業

下呂支所の飼育池 (川の濁りが流入している)

飼育池の注水口のスクリーン

スクリーンに詰まった落ち葉などの除去作業

|

|

|

|

|

|

|

|

|

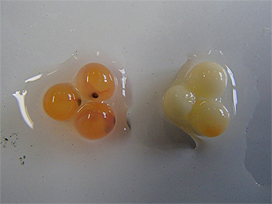

今週も下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業を実施しています。

目視観察と手作業による検卵には、時間だけでなく根気が必要です。連日、職員が辛抱強く検卵作業を続けています。

|

橙色のものが生卵 (左側)

白っぽく変色したものが死卵 (右側)

検卵機

検卵機で分別された

死卵 (左側のざる) と 生卵 (右側のざる)

検卵機を使用しても死卵 (白濁したもの) が

残るため、目視観察と手作業による検卵が不可欠

目視観察と手作業による検卵

|

|

|

|

|

|

|

|

|

暖かくなってきました。下呂支所の敷地内では、ヒメオドリコソウの花が咲いています。

これから野草も盛んに成長するようになり、草刈りに労力がかかる季節がやってきます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今週、診断の依頼があったのはヤマメです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫・細菌・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、今週からニジマスの発眼卵

(はつがんらん) の検卵 (けんらん) 作業を実施中です。

発生の最終段階の卵は、発現した眼球が透けて見えることから

「発眼卵」 と呼ばれます。卵は、受精後しばらく安静が必要ですが、発眼卵の段階になると外部からの衝撃に比較的強くなり、収容水槽から取り出すことができるので、検卵機により生卵と死卵とを分別する作業が可能になります。死卵を放置すると、水カビ発生の原因となるので取り除かなければなりません。ただし、検卵機による除去では、少数の死卵が残るため、残った死卵を目視観察と手作業で取り除く必要があります。

これらの作業は 「検卵」 と呼ばれ、卵の出荷やふ化室への移送の前に必ず行っています。検卵が終了した発眼卵は、養殖業者への出荷や当研究所での継代飼育などに使用しています。

|

死卵 (左側のざる) と 生卵 (右側の

ざる) を検卵機で分別

目視観察と手作業による検卵

|

|

|

|

|

|

|

|

|

関市内の河川に試験用のアユの稚魚を放流しました。1

個体ずつ、脂びれという小さなひれを切って標識してあります

(関連記事 : 4 月 11 日)。

今年の 6 月から定期的に漁獲し、時期別の成長や生残などを調査していく予定です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アユの標識作業を実施しました。

当研究所では、放流後のアユの成長や漁獲による回収率の調査を予定しており、他の放流アユと識別できるよう、標識として脂びれの切除を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

カジカの仔魚の飼育 (関連記事 : 2017 年

3 月 9・16・23 日、4 月 3 日) には、海水が必要です。内陸部にある下呂支所では、海から取水することができないので、人工海水を作成して使用しています。

人工海水は、食塩・にがり・重曹などの主要な成分を調合して自作する場合

(関連記事 : 2016 年 2 月 17 日) と、市販の人工海水の素を使用する場合とがあります。今回は、市販の人工海水の素を使用しました。下呂支所では、人工海水は

100 % の濃度 (実際の海水と同じ塩分濃度)

で作成しておき、必要に応じて薄めて使用しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、魚の飼育には井戸水と河川水を使用しています。ただし、井戸の水量に限界があるため、大部分の魚の飼育には河川水を使用しています。河川水は、飛騨川

(益田川) から水路を使って導入しています。

飛騨川は、ここ数日の雨で増水しており、流下してくる落ち葉で水門の取水口や飼育池のスクリーンが詰まりやすい状況です。職員が飛騨川の水門まで行き、取水口の落ち葉の除去作業を行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で今年 5 回目のニジマスの採卵と人工受精を行いました。

今シーズンのニジマスの採卵と人工受精は、今日の作業で完了しました。

|

親魚の選別作業

(1 個体ずつ触診して、採卵可能な個体を選び出す)

雌親魚からの採卵作業

卵

雄親魚からの採精作業

精液

受精前の洗卵作業

(等張液で卵を洗浄)

受精前に精子の運動性を顕微鏡で確認

受精作業

卵管理水槽に受精卵を収容

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 月に入りましたが、下呂支所の周辺の山の上にはまだ雪が残っています。

桜もつぼみが膨らんできましたが、まだまだといったところです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の井戸に遮光シートを取り付けました。

井戸の中に藻が生えると、配水管を詰まらせるなどトラブルの原因になるので、春から秋は、藻が生えないよう井戸にシートをかぶせて遮光しています。ただし、冬は、雪の重みで破れる恐れがあるので、毎年、雪が降り始める直前に遮光シートを取り外しておき、春先に再度取り付けるようにしています

(関連記事 : 2016 年 12 月 5 日)。

|

↓

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でカジカのふ化が続いています (関連記事

: 3 月 9・16・23 日)。

カジカは、ふ化から 1 ヶ月半ほどの間は人工海水で飼育し、餌としてアルテミアを与えています

(関連記事 : 3 月 10 日)。

|

ふ化用の水槽 (淡水 かけ流し)

飼育用の水槽 (人工海水 循環)

ふ化した仔魚を飼育用の水槽に移す

仔魚 (全長 約 5 mm)

|

|

|

|

|

記 事

カジカの稚魚

放流用種苗

育成手法開発事業

計画検討会

ニジマスの発眼卵を

ふ化室に収容

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

飼育池の掃除

水門の維持管理

ニジマスの発眼卵を

ふ化室に収容

水門の維持管理

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

春の花

養殖魚の魚病診断

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

アユの放流

アユの標識作業

人工海水の準備

水門の維持管理

ニジマスの

採卵と人工受精

春おそい

井戸の遮光シートの

取り付け

カジカがふ化

|