トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2017 年 2 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

| 5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

| 12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

| 19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

| 26 |

27 |

28 |

|

|

|

|

< 1 月 3 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、来月から 4 月中旬にかけてニジマスの採卵と人工受精を実施する予定です。

今日は、H 号池で飼育してきたニジマスの親魚を取り上げ、雌雄の選別作業を実施しました。親魚の成熟度合いを確認しながら、早ければ来月第

2 週目から採卵と人工受精を行う予定です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

郡上漁業協同組合の美並支部の 5 名の方がカジカ養殖の視察のため下呂支所に訪れました。

カジカ養殖の基本的なコンセプト、飼育方法などを説明したのち、飼育施設において実際の飼育状況を見ていただきました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、魚の飼育には井戸水と河川水を使用しています。ただし、井戸の水量に限界があるため、大部分の魚の飼育には河川水を使用しています。河川水は、飛騨川

(益田川) から水路を使って導入しています。

現在、飛騨川は昨日の雨で増水しており、流下してくる落ち葉で水門の取水口や飼育池のスクリーンが詰まりやすい状況です。職員が飛騨川の水門まで行き、取水口の落ち葉の除去作業を行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

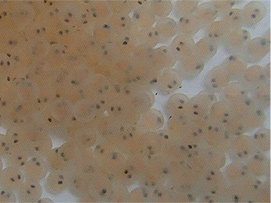

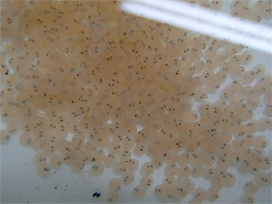

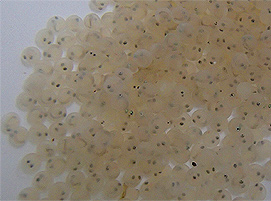

先週に引き続き、下呂支所でカジカの発眼卵の検卵作業を実施しています

(関連記事 : 2 月 2・8・14 日)。

検卵完了後の発眼卵は、ふ化用の水槽に入れて管理しています。

|

半透明のものが生卵、白濁したものが死卵

|

|

|

|

|

|

|

|

|

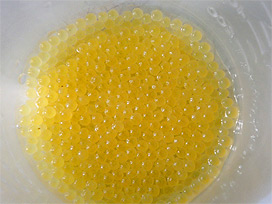

カジカの卵の色は、自然界では黄色が多く、種によっては赤や紫のこともあります。

下呂支所で飼育しているカジカでは、白、薄い赤、濃い赤などの卵が得られます

(関連記事 : 2013 年 1 月 21 日)。こうした卵の色の違いは、雌親魚に与えていた餌の種類によるもののようです。卵の色は、オキアミ

(海産の甲殻類の 1 種) を含む餌を与えると赤くなる一方、オキアミを含まない餌を与えると白くなる傾向があります。

|

白

黄色

薄い赤

濃い赤

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 日に飛騨高山高校 2 年生が下呂支所を見学しました。

下呂支所の職員は、飛騨地方の希少水生生物について解説するとともに、敷地内を巡回して飼育施設や業務内容を説明しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

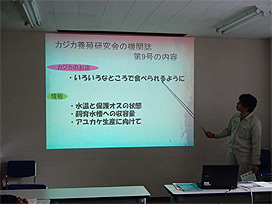

下呂支所で平成 28 年度 「カジカ養殖研究会」

を開催しました。

今回は、カジカの養殖技術や商品化・販売等について意見交換を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でカジカの採卵が続いています (関連記事

: 1 月 10・13・17・19・23・27 日、2 月 1・6

日)。

産み付けられた卵は、卵管理用の水槽に移して管理しています。この後、発生が進んだ卵から、検卵作業

(死卵や水カビの除去) を順次行う予定です

(関連記事 : 2 月 2・8・14 日)。

|

鉄製アングル材の内側に産み付けられた卵塊

卵塊を回収

卵管理用の水槽

卵塊を卵管理用の水槽に収容

|

|

|

|

|

|

|

|

|

郡上市でカジカの養殖に取り組んでいる 「カジカ養殖研究会」

のメンバーに対して飼育指導を行いました。

なかなか産卵がうまく行われず苦戦している現場のひとつです。産卵巣の設置位置や飼育小屋の光量、親魚の管理方法など、いろいろな角度から条件を考慮して、少しでも多くの受精卵が得られるようにアドバイスを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

TKP 神田ビジネスセンター (東京都千代田区)

で水産庁 「放流用種苗育成手法開発事業」 の成果検討会が開催されました。

当研究所の職員は、アマゴやヤマメの稚魚放流の調査結果について報告し、国立研究開発法人水産研究・教育機構や他県の研究機関の職員と意見交換を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今週も下呂支所でカジカの発眼卵の検卵作業を実施中です

(関連記事 : 2 月 2・8 日)。

現在、卵管理水槽に収容した卵が次々に発眼期を迎えており、職員が検卵作業に追われています。検卵完了後の発眼卵は、ふ化用の水槽に入れて管理しています。

|

カジカの発眼卵

(直径 約 2 mm 、重量 約 0.007 g)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

養殖業者への巡回指導を行いました。

今回は下呂市の 2 軒を訪問し、飼育魚の流通状況や魚病の発生状況について聞き取りを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日に引き続き、下呂支所でアマゴの採卵と人工受精を行いました

(関連記事 : 2 月 3 日)。

アマゴの本来の産卵期は 10 月頃ですが、夏以降に池を電灯で照らして長日

(昼が長い) 条件で飼育し続けると採卵の時期を翌年にずらすことができます。

下呂支所では、一部のアマゴを電照した池で飼育し、2〜3月頃にも採卵と人工受精を行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

寒い日が続きます (関連記事 : 1 月 16・18・25

日)。

下呂支所のふ化室の井戸水は 8 度を切る状態が続いていますが、アマゴやヤマメの稚魚は順調に餌付いています

(関連記事 : 2016 年 12 月 26 日)。

|

ふ化槽内の稚魚

(水面の細かいブツブツは餌の粒)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

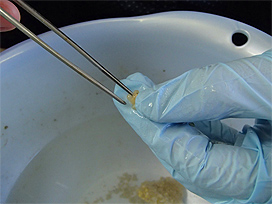

下呂支所でカジカの発眼卵の検卵作業を実施中です

(関連記事 : 2 月 2 日)。

検卵作業では、卵塊をほぐしながら、死んだ卵をピンセットで取り除いていきます。根気がいりますが、カジカの養殖では非常に大事な作業です。

|

カジカの発眼卵

(直径 約 2 mm 、重量

約 0.007 g)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

美濃市でカジカの養殖に取り組んでいる 「カジカ養殖研究会」

のメンバーに対して飼育指導を行いました。

今年度は採卵を休止しているところだったため、稚魚、成魚の飼育状況の把握、飼育管理等に関する指導を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

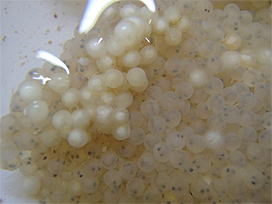

今週も下呂支所でカジカの採卵を実施しています

(関連記事 : 1 月 10・13・17・19・23・27

日、2 月 1 日)。

産み付けられた卵は、卵管理用の水槽に移して管理しています。

|

瓦の内側に産み付けられた卵塊

カジカの発眼卵

(直径 約 2 mm 、重量

約 0.007 g)

回収した卵塊の重量の測定

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でアマゴの採卵と人工受精を行いました。

アマゴの産卵期は通常 10 月頃ですが、夏以降に電照による長日

(昼が長い) 条件での飼育を続けると産卵期を翌年に遅らせることができます。

|

卵

雄親魚からの採精作業

精液

受精前の洗卵作業 (等張液で卵を洗浄)

受精前に精子の運動性を顕微鏡で確認

受精作業

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でカジカの発眼卵の検卵作業が始まりました。

カジカの卵は巣の中に塊として産み付けられます。巣には雄が常駐して卵の世話をしていますが、養殖生産では、出来るだけたくさんの卵を確保するため、卵塊は巣から取り出して別のところで管理します

(関連記事 : 1 月 13・24 日)。

産まれた卵はすべてが正常に発生しているわけではなく、死んだ卵も卵塊中には見られます。この死んだ卵には水カビが寄生し、この水カビの菌糸は隣の生きている卵も被って窒息死させてしまいます。雄が世話をする場合、死んだ卵も除去していると考えられていますが、養殖現場では飼育員が世話をしなければいけません。

塊になった卵をほぐしながら、死んだ卵を丁寧にピンセットで除去していきます。根気のいる作業がこれからの時期続いていきます。

|

カジカの発眼卵

(直径 約 2 mm 、重量

約 0.007 g)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先月に引き続き、下呂支所でカジカの採卵を実施中です

(関連記事 : 1 月 10・13・17・19・23・27

日)。

回収した受精卵は、卵管理用の水槽に移しています。この後、発生が進んだ卵から、検卵作業

(死卵や水カビの除去) を順次行う予定です

(関連記事 : 2 月 2 日)。

|

雌親魚

|

|

|

|

|

記 事

ニジマス親魚の

選別作業

カジカ飼育施設の

視察

水門の維持管理

カジカの発眼卵の

検卵作業

カジカの卵の色

飛騨高山高校

2 年生の見学

カジカ養殖研究会

カジカの採卵作業

カジカの飼育指導

放流用種苗育成

手法開発事業

成果検討会

カジカの発眼卵の

検卵作業

巡回指導

アマゴの

採卵と人工受精

ふ化室の現況

カジカの発眼卵の

検卵作業

カジカの飼育指導

カジカの採卵作業

アマゴの

採卵と人工受精

カジカの発眼卵の

検卵作業

カジカの採卵作業

|