トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2015 年 5 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

|

|

1 |

2 |

| 3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

| 10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

| 17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

| 24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

| 31 |

|

|

|

|

|

|

< 4 月 6 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

今日も渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は火曜・水曜とは別の渓流で実施し、イワナ・アマゴ・カワムツ・ウグイ・タカハヤ・アブラハヤ・アジメドジョウ・アカザ・カワヨシノボリ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

左奥 : カワヨシノボリ

右手前 : カジカ大卵型

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の庁舎付近の路上にイモリが現れました。

この個体は、干からびかけて立ち往生しているところを当研究所の職員に救出されました。水分を与えた後、写真を撮影して近くの水路に逃がしました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今日も渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は昨日とは別の渓流で実施し、イワナ・アマゴ・タカハヤ・アジメドジョウ・アカザ・カワヨシノボリの生息を確認しました。

|

アマゴ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は先週と別の渓流で実施し、イワナ・アマゴ・アユ・ウグイ・タカハヤ・アブラハヤ・カワヨシノボリの生息を確認しました。

|

イワナ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のふ化水槽 (関連記事 : 4 月 30

日) に収容したニジマスの発眼卵がふ化し、卵黄の吸収がそろそろ完了する頃です。

先週、ふ化水槽からふ化盆を取り出し、稚魚を飼育池に移して餌付けを開始しました。下呂支所では、この作業を

「池出し」 と呼んでいます。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が悪化するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています。

|

ニジマスの稚魚

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今日も渓流で魚類調査を行いました。今回の調査は昨日・一昨日とは別の渓流で実施し、イワナとアマゴの生息を確認しました。

採捕した 23 個体は、体サイズ測定の後、調査区間内に戻しました。

|

アマゴ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昨日に引き続き、渓流で魚類調査を行いました。今回の調査は昨日と同じ渓流の上流側の区間で実施し、今日もアマゴ・タカハヤ・アジメドジョウ・アカザ・カワヨシノボリ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

採捕した 192 個体は、体サイズ測定の後、調査区間内に戻しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。今日の調査では、アマゴ・タカハヤ・アジメドジョウ・アカザ・カワヨシノボリ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

採捕した 120 個体は、体サイズ測定の後、調査区間内に戻しました。

|

アマゴ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今日の作業では、F 号池で飼育していたニジマス

2 歳魚を H 号池に、A 号池で飼育していたニジマス

1 歳魚を C 号池と F 号池に、A 号池で飼育していたアマゴ

1 歳魚を B 号池に、A 号池で飼育していたヤマメ

1 歳魚を B 号池と C 号池に、ふ化室の飼育池

7 ヶ所で飼育していたアマゴ・ヤマメ 0 歳魚を

A 号池 7 ヶ所にそれぞれ移動させました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

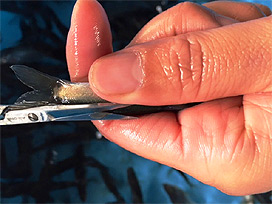

アユの放流試験を行うため、脂びれと腹びれの切除による標識作業を行いました。

標識作業は、薄い麻酔薬によりアユの動きを緩慢にした後、外科用ハサミを用いてひれを切除します。切除部位によりひれが再生してしまうため、しっかりと基部から切除する必要があります。切除した脂びれはほとんど再生しませんが、腹びれは適切に切除しないと、再生してきてしまうため注意が必要です。

今回は、放流河川の漁業協同組合の皆さんにもお手伝いいただきました。

|

脂びれの切除

腹びれの切除

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水産庁で 「放流用種苗育成手法開発事業」

の計画検討会が 14 日に開催されました。

当研究所の職員は、今年度のアマゴ・ヤマメの調査計画について発表し、国立研究開発法人水産総合研究センター増養殖研究所や他県の研究機関の職員と意見交換を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

岐阜大学 応用生物科学部 1 年生

フィールド科学基礎実習

|

|

|

|

|

|

|

|

|

岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程

1 年生が 「フィールド科学基礎実習」 で下呂支所に来訪しました。

当研究所の職員は、下呂総合庁舎大会議室において、大型マス類の鮮度に関する研究やカジカの産卵期の変異に関する研究を紹介しました。その後、下呂支所の敷地内の見学では、飼育施設や業務内容について説明しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本所でウシモツゴの産卵準備のため、親魚を選んで産卵用の水槽に収容しました。ウシモツゴは春に産卵するため、例年5月に準備をします。

雄は産卵基質を確保するため、なわばりをつくります。その後、雌を誘い、産卵させて、ふ化するまで世話をします。たくさんのウシモツゴが生まれてくることを期待しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

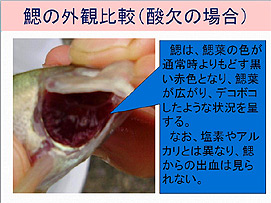

河川などの公共水面における魚類死亡事故に対応する県事務所環境課職員を対象とした研修会が

4 月 30 日に保健環境研究所において開催されました。当研究所職員から、「魚類死亡事故」

の主な原因となる 「魚病」 と 「水質汚濁」

について、死亡した魚の観察ポイントやサンプリングの方法などについて説明を行いました。

魚類死亡事故については、事故発生後、速やかな対応が重要ですが、その原因の究明は非常に困難なのが現状です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

当研究所が参加しているウシモツゴを守る会による小学校での勉強会が美濃市の大矢田小学校

(4 年生児童 : 12 名)、藍見小学校 (4 年生児童

: 34 名) で開催されました。ウシモツゴを守る会は、ウシモツゴの生息地である関市・美濃市を中心に保護活動に取り組んでいる、民間の保護活動団体、各市役所、アクアトトぎふ、岐阜県博物館と当研究所を構成員としています。

勉強会では、ウシモツゴの生態や保護の取り組み状況のほか、オオクチバス等の外来生物のことや小学校での飼育方法について、岐阜県博物館や世界淡水魚園水族館アクア・トト、地元の

NPO 法人ふるさと自然再生研究会の担当者から楽しくお話をしました。

参加した児童は、岐阜県でもこのあたりのため池にしかいないウシモツゴの希少性やその保護の必要性について理解を深めました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

養殖業者への巡回指導を行いました。

今回は本巣市の 1 軒を訪問し、飼育魚の流通状況や魚病の発生状況について聞き取りを行うとともに、飼育魚の生育状況を確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂市金山町で 「親子渓流釣り教室」 が

10 日に開催されました。

この企画は、金山町内の小学生とその保護者を対象とし、馬瀬川下流漁業協同組合の主催により行われました。当日は晴天に恵まれ、計

84 名の参加がありました。当研究所の職員は、飛騨地方に分布する魚類についてスライドや配布資料を使って解説しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

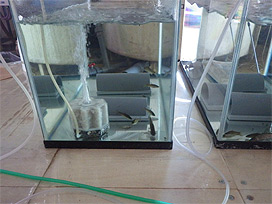

下呂支所では、今月もニジマスの発眼卵の検卵作業を実施中です。

卵は、受精後しばらく安静が必要ですが、発眼卵の段階になると外部からの衝撃に比較的強くなり、収容水槽から取り出すことができるので、検卵機により生卵と死卵とを分別する作業が可能になります。死卵を放置すると、水カビ発生の原因となるので取り除かなければなりません。ただし、検卵機による除去では、少数の死卵が残るため、残った死卵を目視観察と手作業で取り除く必要があります。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者に順次発送しています。また、一部の発眼卵を次の親魚養成用として下呂支所に残し、ふ化室に収容しています

(関連記事 : 4 月 30 日)。

|

白っぽく変色したものが死卵

橙色のものが生卵

検卵機

目視観察と手作業による検卵

|

|

|

|

|

|

|

|

|

朴葉寿司 (ほおばずし) は、ホオノキの若葉が大きくなる晩春から初夏にかけて、岐阜県飛騨地方や東濃地方などの家庭で作られる郷土料理です。その具には県外産あるいは国外産のマスやサバなどを使用するのが一般的ですが、地元の川魚を使用した朴葉寿司こそ知る人ぞ知る旬の味覚です

(関連記事 : 2010 年 5 月 5 日)。

地産地消が注目されるようになった近年、アマゴやヤマメの朴葉寿司

(関連記事 : 2013 年 5 月 31 日・6 月 11

日) だけでなく、カジカの朴葉寿司も隠れた人気となっています。

|

カジカと へぼ (蜂の子) の朴葉寿司

|

|

|

|

|

|

|

|

|

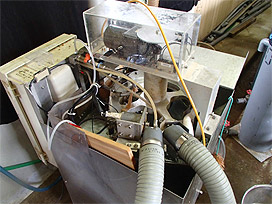

連休中も当番の職員が出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して水槽やスクリーンの掃除などを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、渓流魚半天然系種苗の課題に係る研究打ち合わせが水産庁で開催されました。

当研究所の職員は、アマゴ・ヤマメの調査の進捗状況と今後の計画について報告し、国立研究開発法人水産総合研究センター増養殖研究所や群馬県水産試験場の職員と意見交換を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

連休中も当番の職員が出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して水槽やスクリーンの掃除などを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前には掃除をしています。

|

|

|

|

|

|

記 事

渓流で魚類調査

イモリ

渓流で魚類調査

渓流で魚類調査

ニジマスの池出し

渓流で魚類調査

渓流で魚類調査

渓流で魚類調査

飼育魚の移動

アユ標識作業

放流用種苗

育成手法開発事業

計画検討会

岐阜大学 応用生物

科学部 1 年生

フィールド科学

基礎実習

ウシモツゴの

産卵準備

公害関係立入

検査等研修会

ウシモツゴ勉強会

巡回指導

親子渓流釣り教室

ニジマスの

発眼卵の検卵作業

カジカの朴葉寿司

連休中の飼育管理

渓流魚半天然系

種苗の課題に係る

研究打ち合わせ

連休中の飼育管理

飼育池の掃除

|