ГgГbГvГyБ[ГW

Б•

º©‘УъОП

ГoГbГNГiГУГoБ[

Б•

2015 ФNБ@4 МО

| Уъ |

МО |

Йќ |

РЕ |

ЦЎ |

Ла |

Уy |

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

| 5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

| 12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

| 19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

| 26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

|

|

<Б@3 МОБ@Б@5 МОБ@>

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

30 |

УъБ@БiЦЎБj |

|

|

|

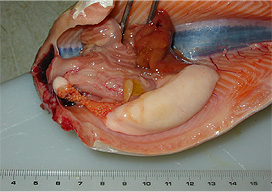

ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВрВ”ЙїОЇВ…ОыЧe |

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

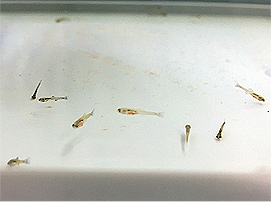

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВрВ”ЙїОЇВ…ОыЧeµ¹µšБB

Б@В”ЙїОЇВ÷ВћОыЧeВЌБAМЯЧСВрОјО{µšМгВ…НsВЅВƒВҐВ№ВЈБBВ”ЙїОЇВ≈ВЌБAВ№ВЄ

БuВ”ЙїЦ~ Бi”©ВсБjБv В∆МƒВќВкВйШgХtВЂВћЛаЦ‘В…Ф≠КбЧСВр

500Б`1000 М¬В…ПђХ™ВѓВµВƒУьВкВ№ВЈБBВ”ЙїЦ~ВЌ

10 ЦЗТцУxПdВЋВљПуС‘В≈ПгЙЇВрВ–ВаВ≈М≈ТиВµБAВ”ЙїРЕСЕВћТЖВ…РЁТuµ¹£БB

Б@В”ЙїРЕСЕВ≈ВЌБAИдМЋРЕВрЧђВµВƒВ”ЙїЦ~ВћТЖВ≈Ф≠КбЧСВрВ”ЙїВ≥ВєВљМгБAОeЛЫКъВћПIВнВиВ№В≈ОыЧeВµВƒВҐВ№ВЈБB

|

В”ЙїЦ~В…Ф≠КбЧСВрПђХ™ВѓВµВƒУьВкВй

ЧСВЌК£СЗВвЙЈУxХѕЙїВ…ОгВҐВћВ≈БAОиСБВ≠НмЛ∆

Ф≠КбЧСВрϐՙƒµš В”ЙїЦ~ВрПdВЋВй

В”ЙїРЕСЕВ…УьВкВй

В”ЙїЦ~В∆В”ЙїРЕСЕВ∆ВћМДК‘Вр

УкВ≈В”В≥ВЃ

В”ЙїРЕСЕВ… ”šВрВµВƒО’Мх

ИдМЋРЕВрאµ»™ВзБAЙaХtВѓТЉСOВ№В≈ОыЧe

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

29 |

УъБ@БiРЕБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

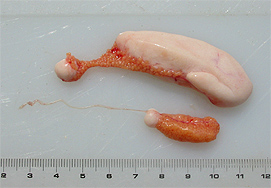

Б@РжУъБAЙЇШCОxПКВ≈ОФИзТЖВћГJГWГJВћТtЛЫВрРlНHКCРЕВ©ВзТWРЕВ…ИЏВµС÷¶¹µš

БiК÷ШAЛLОЦ БF 4 МО 17 УъБjБB

Б@ЧЉС§ЙсЧVРЂВћГJГWГJВћОeЛЫВЌБAУ~В…В”ЙїВµВƒВЈВЃВ…РмВрЧђЙЇВµВƒКCВ≈РґКИВµВƒВҐВ№ВЈВ™БAПtВ…ТtЛЫ…վёµšМгБAРмВ…СkПгВµВƒВЂВ№ВЈБBЙЇШCОxПКВ≈ОФИзВµВƒВҐВйГJГWГJВаБAОeЛЫВЌРlНHКCРЕ

БiПzК¬РЕСЕБj В≈ОФИзВµВƒВҐВ№ВЈВ™БAТtЛЫ…վёµšМгВЌБAТWРЕ

Бi©ƒאµРЕСЕБj В…ИЏВµС÷В¶ВƒВҐВ№ВЈБB

|

ТtЛЫВћМvРФНмЛ∆

БiЙEОиВ…ГJГEГУГ^Б[ВрОЭВЅВƒВҐВйБj

ТtЛЫВћОФИзРЕСЕВ÷ИЏСЧ

ТtЛЫВћОФИзРЕСЕ БiТWРЕ

©ƒאµБj

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

28 |

УъБ@БiЙќБj |

|

|

|

ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆ |

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

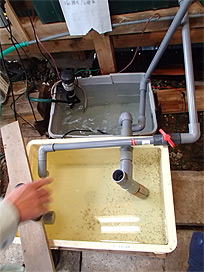

Б@РжПTВ…ИшВЂС±ВЂБAЙЇШCОxПКВ≈ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆ВрОјО{ТЖВ≈ВЈБB

Б@МїНЁВЌБAН°МОПгП{В©ВзТЖП{В…В©ВѓВƒРlНHОуРЄВрНsВЅВљЧСВ™Ф≠КбКъВрМ}В¶ВƒВ®ВиБAМЯЧСНмЛ∆ВрПЗОЯРiВяВƒВҐВ№ВЈБB

|

ЦЏОЛКѕО@В∆ОиНмЛ∆В…ВжВйМЯЧС

ФТВЅВџВ≠ХѕРFµšВаВћВ™ОАЧС

ЮтРFВћВаž™дЧС

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

27 |

УъБ@БiМОБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@РжУъБAФьФZОsВ∆К÷ОsВ≈ГJГWГJВћЧ{РBВ…ОжВиСgВсВ≈ВҐВй

БuГJГWГJЧ{РBМ§ЛЖЙпБv

ВћГБГУГoБ[В…СќВµВƒОФИзОwУ±ВрНs¥¹µšБB

Б@ВЈВ≈В…ХѕС‘В™КЃЧєВµВƒТtЛЫВ∆В»ВЅВƒВҐВй̬ў™њВ≠В»Ви¹µšБBТtЛЫВ∆В»ВЅВƒВ©ВзВЌБAТWРЕž©ƒאµВ≈ОФИзВ≈ВЂВйВћВ≈БAРђТЈУxНЗВҐВр̩»™ВзРlНHКCРЕВћПzК¬РЕСЕВ©ВзТWРЕВћГ^ГЙГCРЕСЕВ…ИЏВµВƒВҐВЂВ№ВЈБBТWРЕ©ƒאµВ≈ВћОФИзВ…ИЏВйВ∆БAРЕОњВћИЂЙїВ…ВжВйСеЧ ОАВћКлМѓВЌВ»В≠В»ВиВ№ВЈВ™БAСћВ™ПђВ≥ВҐВ№В№СБВ≠ȏµ£ВйВ∆БAСћЧЌВ™ОгВ≠БAХaЛC…©©ВйКлМѓРЂВ™НВВ№ВиВ№ВЈБBВ±ВћВ槻ТНИ”У_В…В¬ВҐВƒБAЛЫВћПуС‘Вр̩»™ВзРа֌µ¹µšБB

|

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

24 |

УъБ@БiЛаБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОsУаВћЙЌРмВ…БAГAГЖВћТtЛЫ БiХљЛѕСћПd

8 gБj ВрХъאµ¹µšБB1 М¬СћВЄВ¬БAОЙВ—ВкВ∆ВҐВ§ПђВ≥»–ВкВрРЎВЅВƒХWОѓВµВƒВ†ВиВ№ВЈ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 4 МО 23 УъБjБB

Б@Н°ФNВћ 6 МОВ©Вз 9 МОВ№В≈ТиКъУIВ…ЛЩКlВµБAОЮКъХ ВћОcВиЛпНЗВвАң»«ВрТ≤НЄВµВƒВҐВ≠Ч\ТиВ≈ВЈБB

|

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

23 |

УъБ@БiЦЎБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@Ц{ПКВ≈ГAГЖВћХWОѓНмЛ∆ВрНs¥¹µšБB

Б@УЦМ§ЛЖПКВ≈ВЌБAХъЧђМгВћГAГЖВћРђТЈВвЛЩКlПуЛµВћТ≤НЄВрЧ\ТиВµВƒВ®ВиБAСЉВћХъЧђГAГЖВ∆ОѓХ В≈ВЂВйВжВ§БAХWОѓВ∆ВµВƒОЙВ—ВкВћРЎПЬВрНs¥¹µšБB

|

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

22 |

УъБ@БiРЕБj |

|

|

|

ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆ |

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

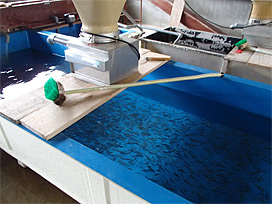

Б@Н°УъВаЙЇШCОxПКВ≈ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆ВрНs¥¹µšБB

Б@МЯЧСВ™ПIВнВЅВљФ≠КбЧСВЌБAЧ{РBЛ∆О“В…ПЗОЯФ≠СЧВµВƒВҐВ№ВЈБBВ№ВљБAИкХФВћФ≠КбЧСВрОЯВћРeЛЫЧ{РђЧpВ∆ВµВƒЙЇШCОxПКВ…ОcВµБAВ”ЙїОЇВ…ОыЧeВЈВйЧ\ТиВ≈ВЈБB

|

ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧС

ЦЏОЛКѕО@В∆ОиНмЛ∆В…ВжВйМЯЧС

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

21 |

УъБ@БiЙќБj |

|

|

|

ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆ |

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@НрУъВ…ИшВЂС±ВЂБAЙЇШCОxПКВ≈ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆ВрОјО{ТЖВ≈ВЈБB

Б@МїНЁБAЧСВ™ОЯБXВ…Ф≠КбКъВрМ}В¶ВƒВ®ВиБAРEИхВ™МЯЧСНмЛ∆В…Т«ВнВкВƒВҐВ№ВЈБB

|

ЧСЛ@В≈Х™Х В≥ВкВљ

ОАЧС Бiʹѧž³ВйБj В∆ РґЧС БiЙEѧž³ВйБj

ЦЏОЛКѕО@В∆ОиНмЛ∆В…ВжВйМЯЧС

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

20 |

УъБ@БiМОБj |

|

|

|

ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆ |

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ВЌБAН°ПTВаГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆ВрОјО{ВµВƒВҐВ№ВЈБB

Б@ЦЏОЛКѕО@В∆ОиНмЛ∆В…ВжВйМЯЧСВ…ВЌБAОЮК‘ВЊВѓВ≈В»В≠Н™ЛCВ™ХKЧvВ≈ВЈБBШAУъБAРEИхВ™РhХшЛ≠В≠МЯЧСНмЛ∆ВрС±ВѓВƒВҐВ№ВЈБB

|

ФТВЅВџВ≠ХѕРFµšВаВћВ™ОАЧС

ЮтРFВћВаž™дЧС

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

17 |

УъБ@БiЛаБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЧЉС§ЙсЧVРЂВћГJГWГJВћОeЛЫВЌБAУ~В…В”ЙїВµВƒВЈВЃВ…РмВрЧђЙЇВµВƒКCВ≈РґКИВµВƒВҐВ№ВЈВ™БAПtВ…ТtЛЫ…վёµšМгБAРмВ…СkПгВµВƒВЂВ№ВЈБB

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ОФИзВµВƒВҐВйГJГWГJВаБAОeЛЫВЌРlНHКCРЕ

БiПzК¬РЕСЕБj В≈ОФИзВµВƒВҐВ№ВЈВ™БAТtЛЫ…վёµšМгВЌБAТWРЕ

Бi©ƒאµРЕСЕБj В…ИЏВµС÷В¶ВƒВҐВ№ВЈБB

|

ОeЛЫВћОФИзРЕСЕ БiРlНHКCРЕ ПzК¬Бj

ГJГWГJВћТtЛЫ

МvРФµ»™Вз РVµ¥РЕСЕВ…ТtЛЫВрУКУь

БiЙEОиВ…ГJГEГУГ^Б[ВрОЭВЅВƒВҐВйБj

ТtЛЫВћОФИзРЕСЕ БiТWРЕ

©ƒאµБj

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

16 |

УъБ@БiЦЎБj |

|

|

|

ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆ |

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@НрУъВ…ИшВЂС±ВЂБAЙЇШCОxПКВ≈ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆ВрОјО{ТЖВ≈ВЈБB

Б@МїНЁВЌБA3 МОТЖП{В©ВзЙЇП{В…В©ВѓВƒРlНHОуРЄВрНsВЅВљЧСВ™Ф≠КбКъВрМ}В¶ВƒВ®ВиБAМЯЧСНмЛ∆ВрПЗОЯРiВяВƒВҐВ№ВЈБB

|

ЧСК«ЧЭРЕСЕВ©ВзВћФ≠КбЧСВћОжВиПoВµНмЛ∆

ЦЏОЛКѕО@В∆ОиНмЛ∆В…ВжВйМЯЧС

ОАЧС

РґЧС

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

15 |

УъБ@БiРЕБj |

|

|

|

ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆ |

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

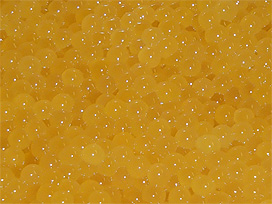

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧС Бi¬™ВсВзВсБj

ВћМЯЧС БiВѓВсВзВсБj

НмЛ∆В™ОnВ№Ви¹µšБB

Б@Ф≠РґВћН≈ПIТiКKВћЧСВЌБAФ≠̿µšКбЛЕВ™УІВѓВƒМ©В¶ВйВ±В∆В©Вз

БuФ≠КбЧСБv

В∆МƒВќВкВ№ВЈБBЧСВЌБAОуРЄМгµВзВ≠ИјР√В™ХKЧvВ≈ВЈВ™БAФ≠КбЧСВћТiКKВ…В»ВйВ∆КOХФВ©ВзВћП’МВВ…ФдКrУIЛ≠В≠В»ВиБAОыЧeРЕСЕВ©ВзОжВиПoВЈВ±В∆В™В≈ВЂВйВћВ≈БAМЯЧСЛ@В…ВжВиРґЧСВ∆ОАЧСВ∆ВрХ™Х ВЈВйНмЛ∆В™Й¬Ф\В…В»ВиВ№ВЈБBОАЧСВрХъТuВЈВйВ∆БAРЕГJГrФ≠РґВћМіИцВ∆В»ВйВћВ≈ОжВиПЬ©»ƒВкВќВ»ВиВ№ВєВсБBВљВЊВµБAМЯЧСЛ@В…ВжВйПЬЛОВ≈ВЌБAП≠РФВћОАЧСВ™ОcВйВљВяБAОcВЅВљОАЧСВрЦЏОЛКѕО@В∆ОиНмЛ∆В≈ОжВиПЬВ≠ХKЧv™†ВиВ№ВЈБB

Б@В±ВкВзВћНмЛ∆ВЌ БuМЯЧСБv В∆МƒВќВкБAЧСВћПoЙ„ВвВ”ЙїОЇВ÷ВћИЏСЧВћСOВ…ХKВЄНsВЅВƒВҐВ№ВЈБBМЯЧСВ™ПI׺µšФ≠КбЧСВЌБAЧ{РBЛ∆О“В÷ВћПoЙ„ВвУЦМ§ЛЖПКВ≈ВћМpСгОФИз»«…ОgЧpВµВƒВҐВ№ВЈБB

|

МЯЧСЛ@

МЯЧСЛ@В≈Х™Х В≥ВкВљ

ОАЧС Бiʹѧž³ВйБj

В∆ РґЧС БiЙEѧž³ВйБj

ОАЧС

РґЧС

МЯЧСЛ@ВрОgЧpВµВƒВаП≠РФВћОАЧСВ™ОcВйВљВяБA

ЦЏОЛКѕО@В∆ОиНмЛ∆В…ВжВйМЯЧСВаХsЙ¬МЗ

ЦЏОЛКѕО@В∆ОиНмЛ∆В…ВжВйМЯЧС

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

14 |

УъБ@БiЙќБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@НрФN 5 МОБAЙЇШCОxПКВ≈ОФИзТЖВћГAГ}ГSВ©ВзОУЧYУѓСћВ™

1 М¬СћФ≠М©В≥Вк¹µšБB2009 ФNВ…КmФFВ≥ВкВљГTГNГЙГ}ГXВћОУЧYУѓСћ

1 М¬Сћ БiК÷ШAЛLОЦ БF 2009 ФN 11 МО 23 УъБj

В…С±ВҐВƒ 2 ЧбЦЏВ≈ВЈБBЙЇШCОxПКВ≈ВЌБAРЕОYООМ±ПкВћОЮСгВ©ВзГAГ}ГSВвГДГ}ГБ»«žОФИзВрФЉРҐЛIВўВ«С±ВѓВƒВҐВ№ВЈВ™БAОУЧYУѓСћВћКmФFОЦЧбВЌВ±ВкВз

2 Чᵩ»В≠Ҝµ¥ОЦЧбВ∆¥¶¹£БB

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ВЌБAВ±ВћМ¬СћВћМvС™М`ОњВрТ≤НЄВµБAТ ПнВћОУВвЧYВ∆ФдКrµ¹µšБBВїВћМЛЙ БAУ™ТЈБEПгК{ТЈБEХЂТЈВЌОУВ…ЧёОЧВЈВйВаВћВћБAФwХhСOТЈВЌЧYВ…ЧёОЧВµВƒВ®ВиБAОУЧYЧЉХыВћУЅТ•ВрЧLВЈВйВ±В∆В™Х™В©Ви¹µšБB

|

ЧССГ БiЮтРFВћХФХ™Бj В∆ РЄСГ БiФТРFВћХФХ™Бj

Б@В±ВћМ¬СћВЌНћЧСНмЛ∆ТЖВ…ЛфСRФ≠М©В≥ВкВљВаВћВ≈БAУЦПЙВЌКOКѕВ©ВзОУВ∆ФїТfВµВƒВҐВ№ВµВљВ™БAОјНџВ…ВЌОУБEЧYВїВкВЉВкВћМ`ОњВ™НђНЁВµВƒВҐВйВ±В∆В™ЦЊВз©…»Ви¹µšБB

Б@ВљВЊВµБAОУЧYУѓСћМ¬СћВћМvС™М`ОњВћТ≤НЄОЦЧбВ™ХsСЂВµВƒВҐВйВљВяБA±§µš̿ϟ™ГTГPЙ»ЛЫЧёВћОУЧYУѓСћМ¬СћВ…ХБХ’УIВ»ВаВћВ≈В†ВйВћВ©БAВ†ВйВҐВЌН°ЙсВћ

1 М¬СћВ…УЅИўУIВ»ВаВћВ≈В†Вйž©«§©ԿТfВ≈ВЂВ№ВєВсБBН°МгВаБAОУЧYУѓСћМ¬СћВ™Ф≠М©В≥ВкВљПкНЗВ…ВЌБAМvС™М`ОњВћТmМ©ВрТ~РѕВЈВйВ±В∆В™Ц]В№ВкВ№ВЈБB

ОQНlХґМ£

КЁ СеХJБEУ°ИдЧЇЧЩБEМі УOБEМFъ±Ч≤ХvБEК°ТJУNО°БEРX

Б@Б@ФьТ√ЧYБEъЇМіУNЦзБD2014БDМpСгОФИзГTГNГЙГ}ГX

Б@Б@В©ВзУЊВзВкВљОУЧYУѓСћМ¬СћБDЛЫЧёКwОGОПБC61:

Б@Б@44-46БD

КЁ СеХJБEУ°ИдЧЇЧЩБEТ“ К∞РlБD2015БDМpСгОФИзГAГ}ГS

Б@Б@В©ВзУЊВзВкВљОУЧYУѓСћМ¬СћБDКтХММІРЕОYМ§ЛЖПК

Б@Б@М§ЛЖХсНРБC60: 6-9БDБ@< PDF >

|

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

13 |

УъБ@БiМОБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВ≈Н°ФN 5 ЙсЦЏВћГjГWГ}ГXВћНћЧСВ∆РlНHОуРЄВрНs¥¹µšБB

Б@УѓВґМnУЭВћУѓВґФNЧоВћГjГWГ}ГXВ≈БA©¬Ӄ´ТrВ≈ОФИзВµВƒВЂВљВаВћВ≈В†ВЅВƒВаБAРђПnВћОЮКъВ…ВЌМ¬СћНЈ

БiН≈СеВ≈ 1 ГЦМОФЉВўВ«Бj ™д´¹£БBВїВћВљВяБAЦИЙсБAРeЛЫВћРђПnУxНЗВҐВрКmФFВµВƒНћЧСЙ¬Ф\В»М¬СћВЊВѓВрСIВ—ПoВµВƒНћЧСВ∆РlНHОуРЄВрНsВ§ВжВ§В…ВµВƒВҐВ№ВЈБB

|

ОУРeЛЫВ©ВзВћНћЧСНмЛ∆

ЧС

ЧYРeЛЫВ©ВзВћНћРЄНмЛ∆

РЄЙt

ОуРЄСOВ…РЄОqВћЙ^УЃРЂВрМ∞ФчЛЊВ≈КmФF

ОуРЄНмЛ∆

ЧСК«ЧЭРЕСЕВ…ОуРЄЧСВрОыЧe

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

11 |

УъБ@БiУyБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВћНч БiГ\ГБГCГИГVГmБj В™ЦЮКJВ…В»Ви¹µšБBН°ФNВЌБAЧбФNВжВиВаСБВяВ≈µš

БiК÷ШAЛLОЦ

БF 2013 ФN 4 МО 7 УъБE2014 ФN

4 МО 11 УъБjБB

|

| Б@ТWРЕЛЫВћХWПАШaЦЉВ†ВйВҐВЌХыМЊВ…ВЌБAП≠РФ»™ВзБAНчВћЦЉВрʕµšВаž™†ВиВ№ВЈБBГTГNГЙГ}ГX

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2012 ФN 4 МО 20 УъБj ВћВўВ©БAВ≥В≠ВзВќВ¶

БiББГJГПГqГKГCВћХыМЊБAК÷ШAЛLОЦ БF 2010 ФN

4 МО 10 УъБj Вв В≥В≠Вз§¥ БiББГEГOГCВћХыМЊБAК÷ШAЛLОЦ

БF 2011 ФN 4 МО 18 УъБj ™¿žЧбВ≈ВЈБB |

ГTГNГЙГ}ГX

ГJГПГqГKГC

ГEГOГC

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

10 |

УъБ@БiЛаБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ГAГЖВћХъЧђМшЙ ВћМЯПЎВћВљВяБAХWОѓХъЧђВрНs¥¹µšБB

Б@ХъאµšГAГЖОнХcВЌБAХљЛѕ 10g ГTГCГYВ≈БA1

ФцВЄВ¬ОЙВ—ВкВрРЎПЬВµВƒХWОѓВµВƒВ†ВиВ№ВЈБB

|

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

9 |

УъБ@БiЦЎБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ГJГWГJВћВ”ЙїВ™С±ВҐВƒВҐВ№ВЈ БiК÷ШAЛLОЦ

БF 2 МО 27 УъБA3 МО 5 БE13 БE20 БE26 УъБA4

МО 3 УъБjБB

Б@ГJГWГJВЌБAВ”ЙїВ©Вз 1 ГЦМОԊ¢«žʑРlНHКCРЕ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2 МО 17 УъБA3 МО 17 УъБj ВрПzК¬В≥ВєВљРЕСЕВ≈ОФИзµ¹£БBПzК¬РЕСЕВЌБA©ƒאµРЕСЕВ∆ИўВ»ВиБAРЕ™£…ЙШВкВйВћВ≈БAГXГNГКБ[ГУВћС|ПЬВвРlНHКCРЕВћМрКЈВ™МЗ©º¹ºВсБBОиВрФ≤В≠В∆ОeЛЫВћСеЧ ОАВрИшВЂЛN±£®¿ВꙆВйВћВ≈БAОФИзК«ЧЭВрВ±В№ВяВ…НsВ§ХKЧv™†ВиВ№ВЈБB

|

В”ЙїТЉМгВћОeЛЫ БiСSТЈ Цс 5 mmБj

В”ЙїЧpВћРЕСЕ БiТWРŠ©ƒאµБj

ОФИзЧpВћРЕСЕ БiРlНHКCРЕ ПzК¬Бj

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

8 |

УъБ@БiРЕБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОsВ≈ГJГWГJВћЧ{РBВ…ОжВиСgВсВ≈ВҐВй БuГJГWГJЧ{РBМ§ЛЖЙпБv

ВћГБГУГoБ[В…СќВµВƒОФИзОwУ±ВрНs¥¹µšБB

Б@В”ЙїОeЛЫВ™ТtЛЫВ÷В∆М`ВрХѕВ¶ВйվёžГXГeБ[ГWВ…ЧИВƒВ®ВиБAВ±ВћОЮКъВЌБAКOХФВ©ВзВћОhМГВ…В∆ВƒВаОгВҐОЮКъ»žВ≈БAВжВиИкСwРTПdВ»ОФИзК«ЧЭВ™ХKЧvВ≈ВЈБBВ№ВљБAРґХ®ЙaЧњВ©ВзФzНЗОФЧњВ÷В∆РЎВиС÷В¶ОnВяВйГ^ГCГ~ГУГOВ≈ВаВ†ВйВљВяБAЛЛЙaХыЦ@В»В«В…В¬ВҐВƒВћОwУ±ВрНs¥¹µšБB

|

ОeЛЫ

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

7 |

УъБ@БiЙќБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВ≈Н°ФN 4 ЙсЦЏВћГjГWГ}ГXВћНћЧСВ∆РlНHОуРЄВрНs¥¹µšБB

Б@РeЛЫВћРђПnУxНЗВҐВрКmФFµ»™ВзБAЧИПTВаНћЧСВ∆РlНHОуРЄВрНsВ§Ч\ТиВ≈ВЈБB

|

РeЛЫВћСIХ НмЛ∆

1 М¬СћВЄВ¬РGРfВµВƒБAНћЧСЙ¬Ф\В»М¬СћВрСIВ—ПoВЈ

ОУРeЛЫВ©ВзВћНћЧСНмЛ∆

ЧС

ЧСК«ЧЭРЕСЕВ…ОуРЄЧСВрОыЧe

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

6 |

УъБ@БiМОБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@Ц{ПК БiКeЦ±МіОsБj В≈ВЌБAГCГ^ГZГУГpГЙВћРґСІИжКOХџСSВћИкК¬В∆ВµВƒБAПКУаВћЦмКOТrВ…В®ВҐВƒГCГ^ГZГУГpГЙВћО©СRФ…РBВ…ОжВиСgВсВ≈ВҐВ№ВЈБBµ©µБAГCГ^ГZГУГpГЙВрВЌВґВяВ∆ВЈВйГ^ГiГSЧёВЌБAУсЦЗКLВћГGГЙВћЧСВрОYВЁХtВѓВйПKЀ™†ВиБAВљВ≠В≥ВсВћЧСВ™ОYВЁХtВѓВзВкВљУсЦЗКLВ≈ВЌБAМƒЛzНҐУп»«В≈ОАВсВ≈µ¹§ВаВћВаВҐВ№ВЈБBВїВћВљВяБAТrВ≈ОАВсВЊУсЦЗКLВрФ≠М©ОЯСжБAГGГЙВ©ВзВ”ЙїОeЛЫВрЛ~ПoВµВƒБAРlНHОФИзВрНsВЅВƒВҐВ№ВЈ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2014 ФN 10 МО 21 УъБjБB

Б@НрФNВћПHВ©ВзУ~ВћК‘В…ОАВсВЊУсЦЗКLВ©ВзЛ~ПoµšГCГ^ГZГУГpГЙВћОeЛЫВЌБAЦс

3 В©МОВћК‘БA5БОВћЧвС†М…В≈У~ВћРЕЙЈВрМoМ±В≥ВєВ№ВЈБBВїВћМгБAХџЙЈМ…В≈

20БОВ…РЕЙЈВрПгВ∞ВƒПtН†ВћРЕЙЈВ…ВµВƒПгВ∞ВйВ∆ЛЫВћМ`В№В≈ИкЛCВ…Ф≠РґВ™РiВЁВ№ВЈБB3

МОВћПIВнВиН†В©ВзБAГИБ[ГNГTГbГNБiЙhЧ{ВрВљВ≠Вн¶šѹБjВрОgВҐРЎВЅВљТtЛЫВљВњВ™РЕЦ В…ХВВҐВƒВЂВƒБAЙa

БiУЃХ®ГvГЙГУГNГgГУБj ВрЛБВяВƒЙjВђОnВяВƒВҐВ№ВЈБB

|

Бi1Бj У™В∆РKФц™½€ВиВµВƒВЂВ№ВµВљ

Бi2Бj ЛЫВћМ`В…В»ВЅВƒВЂВ№ВµВљ

Бi3Бj ХВПг БiХВС№В…ЛуЛCВрОжВиНЮВёБj µšТtЛЫВљВњ

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

5 |

УъБ@БiУъБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОsУаВћРмВ≈ГAГЖВћХWОѓХъЧђВ™ТnМ≥ВћОsЦѓТcСћВ…ВжВиНsВнВк¹µšБB

Б@УЦМ§ЛЖПКВћРEИхВЌБAМїТnВ≈ВћНмЛ∆В…ЧІВњЙпВҐБAГqГМВћРЎПЬВ…ВжВйХWОѓХыЦ@ВрОwӱµ¹µšБB

|

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

4 |

УъБ@БiУyБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ГAГЖГJГP™”ɿµ¹µš БiК÷ШAЛLОЦ

БF 3 МО 9 УъБjБB

Б@ГAГЖГJГPВћЧСВЌГJГWГJВ…ФдВ„ВƒВ∆ВƒВаПђВ≥В≠БAВ”ЙїОeЛЫВаПђВ≥»ўВрВµВƒВҐВ№ВЈБBСSТЈВЌ5

mm Ва»¥ВзВҐВ≈ВЈВ™БAСћВћФЉХ™И»ПгВЌУІЦЊВ»РKФцВћВљВяБAМ©ВљЦЏВ≈ВЌВ≥ВзВ…ПђВ≥В≠БA֏ž¬¥šНХГSГ}В™ЙjВҐВ≈ВҐВйВж§…Ва̩¶¹£БBРHЧ~™ɆУ»šВяБAЙaВћГAГЛГeГ~ГAЧcРґ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 3 МО 18 УъБj ВрХ†ВҐВЅВѕВҐРHВ„БAСћВ™Р^½Б…̩¶ВйМ¬СћВаВҐВ№ВЈБB

Б@ГAГЖГJГPВЌОYЧСВ©ВзТtЛЫКъВ№В≈ВрКCВ≈РґКИВЈВйВћВ≈БAЧСВћК«ЧЭВаОeЛЫВћОФИзВаРlНHКCРЕ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2 МО 17 УъБE3 МО 17 УъБj В≈НsВЅВƒВҐВ№ВЈБBПzК¬ВлЙяВ≈ВћОФИзВ∆В»ВйВљВяБAРЕОњВћИЂЙїВ…ЛCВрХtƒ»™ВзВћРTПdВ»ОФИзК«ЧЭВ™ЛБВяВзВкБAЛCВрФ≤ƒ»¥ЦИУъ™ѱ€¹£БB

|

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

3 |

УъБ@БiЛаБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ГJГWГJВћВ”ЙїВ™С±ВҐВƒВҐВ№ВЈ БiК÷ШAЛLОЦ

БF 2 МО 27 УъБA3 МО 5 БE13 БE20 БE26 УъБjБB

Б@ГJГWГJВЌБAВ”ЙїВ©Вз 1 ГЦМОԊ¢«žʑРlНHКCРЕ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2 МО 17 УъБA3 МО 17 УъБj В≈ОФИзВµБAЙaВ∆ВµВƒГAГЛГeГ~ГAВрЧ^В¶ВƒВҐВ№ВЈ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 3 МО 18 УъБjБB

|

В”ЙїЧpВћРЕСЕ БiТWРЕ

©ƒאµБj

ОeЛЫВћИЏСЧ

В”ЙїТЉМгВћОeЛЫ БiСSТЈ Цс 5 mmБj

ОeЛЫВрОФИзЧpВћРЕСЕ БiРlНHКCРЕ ПzК¬Бj В…ИЏВЈ

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

2 |

УъБ@БiЦЎБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@ЙЇШCОxПКВ≈ВЌБAГAГ}ГSВвГДГ}ГБ»«žТtЛЫВЌЙЃУаВ≈ОФИзВµВƒВҐВ№ВЈ

БiК÷ШAЛLОЦ

БF 2014 ФN 12 МО 30 УъБE2015 ФN

1 МО 7 УъБjБB

Б@НрФNВћПHВ©ВзУ~В…В©ВѓВƒВ”ЙїВµВљГAГ}ГSВвГДГ}ГБВЌБAМїНЁБAСSТЈ

4Б`6 cm ВўВ«В…РђТЈВµВƒВҐВ№ВЈБBТtЛЫВЌХaЛCВ…ОгВҐВљВяБAРЕВ™ЙШВкВйВ∆СеЧ ОАВрИшВЂЛNВ±ВЈЛ∞ВꙆВиВ№ВЈБBЙЇШCОxПКВ≈ВЌБAРЕСЕВћТкЦ ВвГXГNГКБ[ГУВћС|ПЬВрВ±В№ВяВ…НsВЅВƒВҐВ№ВЈБB

|

|

|

|

| 2015 |

ФN |

|

4 |

МО |

1 |

УъБ@БiРЕБj |

|

|

|

|

|

Б@ Б@ |

|

|

|

|

|

Б@БuPoisson d'avril БiГ|ГПГ\ГУ Г_ГuГКГЛБjБv

ВЌБAГtГЙГУГXМкВ≈ 4 МОВћЛЫВ∆ВҐВ§И”Ц°В≈ВЈБB

Б@4 МО 1 УъВЌБAУъЦ{В≈ВЌ БuГGГCГvГКГЛГtБ[ГЛБv

В∆ВµВƒВЈВЅВ©ВиТиТЕВµВƒВҐВ№ВЈВ™БAГtГЙГУГXВ≈ВЌ

БuГ|ГПГ\ГУ Г_ГuГКГЛБv В∆ВҐВЅВƒБAЧRЧИВЌТиВ©В≈»¥ВаВћВћБAЛЫВр©š«½šГpГCВвГ`ГЗГRГМБ[Гg»«ВрВ±ВћУъВ…РHВ„ВйХЧПK™†ВйВїВ§В≈ВЈ

БiК÷ШAЛLОЦ БF 2011 БE2013 БE2014 ФN 4 МО

1 УъБjБB

|

ЛЫВЊВЇ

|

|

|

|

|

ЛL ОЦ

ГjГWГ}ГXВћФ≠КбЧСВр

В”ЙїОЇВ…ОыЧe

ГJГWГJВћТtЛЫ

ГjГWГ}ГXВћ

Ф≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆

ГJГWГJОФИзОwУ±

ГAГЖВћХъЧђООМ±

ГAГЖВћХWОѓНмЛ∆

ГjГWГ}ГXВћ

Ф≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆

ГjГWГ}ГXВћ

Ф≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆

ГjГWГ}ГXВћ

Ф≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆

ГJГWГJВћТtЛЫ

ГjГWГ}ГXВћ

Ф≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆

ГjГWГ}ГXВћ

Ф≠КбЧСВћМЯЧСНмЛ∆

ГAГ}ГSВћОУЧYУѓСћ

ГjГWГ}ГXВћ

НћЧСВ∆РlНHОуРЄ

Нч

ГAГЖВћХWОѓХъЧђ

ГJГWГJ™”ɿ

ГJГWГJВћОФИзОwУ±

ГjГWГ}ГXВћ

НћЧСВ∆РlНHОуРЄ

ГCГ^ГZГУГpГЙВћТtЛЫ

ГAГЖВћХWОѓХыЦ@Вћ

МїТnОwУ±

ГAГЖГJГP™”ɿ

ГJГWГJ™”ɿ

РЕСЕВћС|ПЬ

Г|ГПГ\ГУ Г_ГuГКГЛ

|