トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2014 年 12 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

| 7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

| 14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

| 21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

| 28 |

29 |

30 |

31 |

|

|

|

< 11 月 1 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

年末年始でも職員が交代で出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、当番の職員が敷地全体を巡回して飼育池のスクリーンの掃除や給餌機への餌の補充などを行いました。

|

| 本年中は、格別のご高配を賜り、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週、下呂支所でアマゴの稚魚の餌付けが始まりました

(関連記事 : 12 月 19 日)。

餌付けに失敗すると大量死のおそれがある一方、餌が多すぎると水槽内が汚れてしまいます。そのため、稚魚の個体数や採餌状況に合わせて餌の量や回数をこまめに調整するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

年末年始でも職員が交代で出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して飼育池のスクリーンの掃除や給餌機への餌の補充などを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

年末年始でも職員が交代で出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して飼育池のスクリーンの掃除や給餌機への餌の補充などを行いました。また、水門に引っかかっていた流木の除去作業を行いました。

|

水門に引っかかっていた木

|

|

|

|

|

|

|

|

|

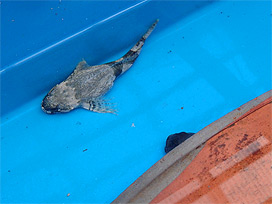

下呂支所でカジカの産卵用の水槽の準備を始めました。カジカ小卵型は、河川では早ければ

12 月上旬に産卵を始める個体もいるようですが、下呂支所の飼育施設内では

1 月上旬に産卵が始まります。

下呂支所では、雌雄両方の親魚を産卵用の水槽に入れて自発的に産卵させています。産卵用の水槽は、普段の飼育用の水槽とは別に用意しています。カジカは、雄が川底の石と石の隙間に縄張りを持ち、そこに雌が訪れて産卵するという習性があります。下呂支所では、石の代わりに屋根瓦や鉄製アングル材

(L 字鋼) を水槽内に設置して産卵させています。

|

鉄製アングル材を縄張りにした雄親魚

抱卵して腹部が大きくなり始めた雌親魚

雌親魚 (左側) と 屋根瓦を縄張りにした

雄親魚 (顔を出している個体)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

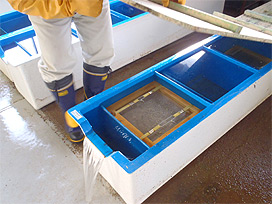

下呂支所のふ化水槽 (関連記事 : 11 月

20 ・26日) に収容したヤマメの発眼卵がふ化し、まもなく卵黄を吸収し終わって餌付け時期を迎えます。

今日は、ふ化水槽からふ化盆を取り出し、稚魚を餌付け用の水槽や飼育池に移しました。下呂支所では、この作業を

「池出し」 と呼んでいます。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が悪化するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています

(関連記事 : 12 月 19 日)。

|

ふ化水槽

ふ化盆

餌付け用の水槽

稚魚

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、魚の飼育には井戸水と河川水を使用しています。ただし、井戸の水量に限界があるため、大部分の魚の飼育には河川水を使用しています。

河川水は、飛騨川 (益田川) から水路を使って導入しており、草や枯れ葉のほか空き缶などのごみも流れてくるため、昼夜を問わず、配水池にあるごみ取り用のスクリーンの掃除を行っています

(関連記事 : 2010 年 12 月 24 日・2014 年

6 月 8 日)。また、通水性を維持するため、水路の側面に生えた草の除去作業を行っています。

|

↓

|

|

|

|

|

|

|

|

|

24 日に下呂支所で FRP (強化プラスチック)

水槽の補修を行いました。

この水槽は、ふ化室でアマゴやヤマメの稚魚の餌付けに使用しているものです。今日は、排水部分のスクリーンと底面との間にできていた隙間をふさぐ作業を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

年末ともなれば大掃除の時期ですが、本所イタセンパラ放養池の全面に繁茂したアオミドロ

(糸状藻類) の掃除を行いました。例年、水温が

10 度を下回ると枯れ始めてくるのですが、日中の水温が8度程になる現在もまだまだ増殖しています。

タモ網等で濾し取ろうとすると、細かく千切れて、水中に広がってしまうため、サイフォンの原理を利用して水ごと吸い出す方法で掃除しています。アオミドロを放置したままにしておくと、イタセンパラが藻に絡まってしまうこともあるため、一年中、掃除は欠かせません

(関連記事 : 4 月 13 日)。

|

イタセンパラ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

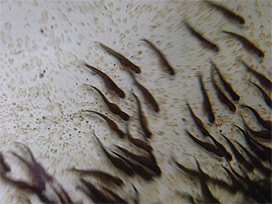

下呂支所のふ化水槽 (関連記事 : 11 月

20 ・26 日) に収容したアマゴの発眼卵がふ化し、まもなく卵黄を吸収し終わって餌付け時期を迎えます。

今週、ふ化水槽からふ化盆を取り出し、稚魚を餌付け用の水槽や飼育池に移しました。下呂支所では、この作業を

「池出し」 と呼んでいます。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が悪化するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています。来週は、ヤマメの池出しを行う予定です。

|

ふ化水槽

ふ化水槽から ふ化盆を取り出す

餌付け用の飼育池

ふ化盆から稚魚を出す

|

|

|

|

|

|

|

|

|

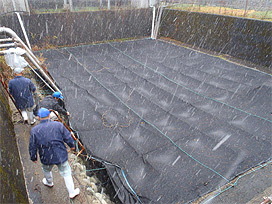

飛騨地方では、今日も断続的に雪が降っています。

下呂支所では、昨日除雪した場所に再び雪が積もっているため、今日も職員が総出で除雪を行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飛騨地方では、昨日の晩から雪が降り続いています。下呂支所のある下呂市萩原町付近でも、今のところ止む気配はなく、どんどん積もっていきます。

下呂支所では、職員が通路の除雪や飼育池の防鳥ネットの雪落としなどの作業に忙殺されています。除雪してもきりがありませんが、放置するわけにはいかないので、職員が繰り返し出動しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週、下呂支所で井戸水の殺菌灯の交換作業を行いました。

殺菌灯は、飼育魚の病気発生を予防するために設置しています。ふ化仔魚や稚魚は特に病気に弱いため、飼育用水の殺菌が不可欠です。

|

底面の清掃

殺菌灯やグローランプの交換

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂市萩原町では、先週金曜日から今朝まで雪が降り続きました。

下呂支所では、通路の除雪や飼育池の防鳥ネットの点検などの作業に職員が追われています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でイワナの発眼卵の検卵作業を実施しました。

今回検卵を行った発眼卵は、次の親魚養成用として下呂支所のふ化水槽に収容しました。

|

発生の最終段階の卵は、発現した眼球が

透けて見えることから 「発眼卵」 と呼ばれる

目視観察と手作業による検卵

検卵後、発眼卵をふ化盆に小分けして入れる

(関連記事 : 11 月 20 ・26 日)

ふ化盆を ふ化水槽に収容

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の敷地内には、大小さまざまな水門があります。その多くが

「岐阜県冷水魚養殖試験場」 の時代から使用しているもので、設置からすでに

50 年が経過しており、老朽化が深刻です (関連記事

: 2013 年 3 月 16 日)。

今回の作業では、6 ヶ所の水門の歯車部分のオーバーホールが行われました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のふ化室の清掃を行いました。ふ化室は、アマゴやヤマメなどの稚魚の餌付けを行う施設です。

ふ化水槽 (関連記事 : 11 月 20 ・26 日)

に収容したアマゴやヤマメの発眼卵は順次ふ化している模様で、このままの水温で推移すれば、餌付け水槽に移すのは今月下旬となる見込みです。稚魚は病気に弱いため、餌付け水槽に移す前に施設内の清掃や器材の消毒を行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

雪の中、昨日・今日と渓流で魚類調査を行いました。

昨日は 1 ヶ所で調査を行い、アマゴ・タカハヤ・アブラハヤ・ウグイ・カワムツ・カワヨシノボリ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

今日は昨日とは別の 4 ヶ所で調査を行い、そのうち

2 ヶ所ではイワナ・ヤマメ・カジカ大卵型、他の

2 ヶ所ではイワナの生息をそれぞれ確認しました。

|

カジカ大卵型

タカハヤ

タモがすぐに凍るほどの寒さ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で郡上漁業協同組合 明宝支部の研修会が開催されました。

当研究所の職員は、渓流魚の発眼卵埋設や親魚放流についてスライドで解説した後、飼育施設を案内しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の横を流れる飛騨川 (益田川) の堤防でナデシコが季節外れの花を咲かせています

(関連記事 : 7 月 8 日)。

下呂市萩原町付近では、昨日から雪が降り続いています。さすがにこの

1 株が今年のナデシコの花の見納めになりそうです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「全国湖沼河川養殖研究会 マス類資源研究部会」

が 4・5 日に東京海洋大学で開催されました。

この研究部会では、イワナ・ヤマメ・アマゴの増殖や保全などに関する研究発表や意見交換が行われました。当研究所の職員は、減水時の干出による渓流魚の死亡事例

(関連記事 : 6 月 14 ・29 日、7 月 3 日)

について発表しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で大型マス類の鮮度に関する調査を実施中です

(関連記事 : 7 月 23 日、8 月 6 ・22 日、9

月 2 日)。

今回は、色彩色差計という装置を使用して魚肉の色のデータを収集しました。

|

色彩色差計による魚肉の色の計測

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で井戸の遮光シートの取り外しを行いました。

井戸の中に藻が生えると配水管が詰まりやすくなるので、春から秋は、藻が生えないよう井戸に遮光シートをかぶせています

(関連記事 : 3 月 29 日)。しかし、冬は、雪の重みで破れる恐れがあるので、毎年、雪が降り始める頃に遮光シートを取り外すようにしています。

|

↓

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のニジマスの幼魚が成長し、ふ化室内の水槽が手狭になってきたので、屋外の

A 号池に移しました (関連記事 : 2014 年

11 月 27 ・28 日)。

その際には選別カゴという道具を使って、あるサイズまで順調に成長した魚を選び分けます

(関連記事 : 2009 年 7 月 6 日・2013 年

2 月 4 日)。魚を網ですくい選別カゴに入れて動かすと、小さい魚はカゴのすき間を抜け、大きい魚は残ります。

|

選別かご

このようにしてサイズの同じような魚を残していくのですが、中にはあまりにも大きく育ちすぎた魚も見つかります。そんな大型のニジマスの胃の中から、なんと

3 匹もの小さなニジマスが出てきました。

|

大型の個体の胃

胃から出てきた小型の個体

| 自然界では共食いは珍しいことではありません。しかし養殖場では大きな魚がエサを独り占めし、エサの行き届かなかった小さな魚を共食いしてますます大きくなり…となると魚のサイズのばらつきもひどくなっていき、数がどんどん減ってしまうという悪循環におちいってしまいます。そのため、小さすぎず大きすぎないサイズの魚を選別していく必要があります。 |

|

|

|

|

|

記 事

年末年始の飼育管理

アマゴの餌付け

年末年始の飼育管理

年末年始の飼育管理

カジカの産卵準備

ヤマメの池出し

水路の掃除

水槽の補修

イタセンパラ

放養池の大掃除

アマゴの池出し

雪が降り続く

大雪

井戸水の

殺菌灯の交換

雪

イワナの発眼卵の

検卵作業

水門の維持管理

ふ化室の清掃

渓流で魚類調査

郡上漁業協同組合

明宝支部 研修会

ナデシコ

全国湖沼河川

養殖研究会

マス類資源研究部会

大型マス類の

鮮度の調査

井戸の遮光シートの

取り外し

ニジマスの

サイズ選別

|