トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2014 年 7 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

| 6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

| 13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

| 20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

| 27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

|

|

< 6 月 8 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前には掃除をしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはチョウザメです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫

・細菌 ・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂市萩原町の萩原北児童館で小学生向けの生物教育企画

「田んぼのまわりの生きものちょうさ」 が開催されました

(関連記事 : 2012 年 7 月 26 日 ・2013 年

7 月 30 日)。

今年は、水草 (エビモ) とペットボトルを使用した光合成実験を行いました。また、水路で魚類を採捕した後、飛騨地方に分布する魚類の見分け方について解説しました。

|

エビモの光合成実験

水路での魚類の採捕

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。今回の調査は先週金曜日と同じ渓流で実施し、イワナとアマゴの生息を確認しました

(関連記事 : 7 月 18 日)。

採捕した 45 個体は、体サイズ測定の後、調査区間内に戻しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

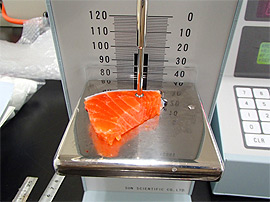

下呂支所では、昨年から大型マス類の鮮度に関する研究を行っています。魚を処理してから時間の経過とともに、魚肉の硬さ

(歯ごたえ) は変化していきます。

そこで、レオメーターという測定機器を使い、魚肉の硬さの経時変化を調べています

(関連記事 : 7 月 7 日)。この実験では、魚肉を

1 cm の厚さに切り出して、5 mm 押し込み、魚肉が断裂する時にかかる力の大きさを測定しています。今週は、魚の処理方法や保存方法を変えて硬さの経時変化を調べました。

|

レオメーター

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の横を流れる飛騨川 (益田川) の堤防でホタルブクロが咲いています。

ホタルブクロは、下呂支所周辺では毎年 7

月に開花します。この花が咲くと、いよいよ本格的な夏の到来です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

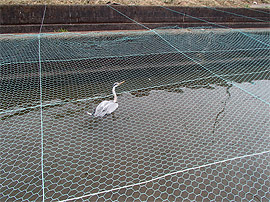

下呂支所では、毎日、アオサギが飼育池の網に

“いたずら” をして困っていました。

そこで、網の真ん中に、棒を立てて、水面までアオサギの首が届かない工夫をしました。すると、効果覿面。翌日からアオサギの

“いたずら” は、すっかりなくなりました。飼育池から

“おやつ” をもらえなくなったので、最近は敷地内で見かけることは減っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、西濃地域の農業排水路で実施した魚類等生息状況調査において、カワヒガイの卵をドブガイの中から発見しました。

カワヒガイはタナゴの仲間と同じく、卵をイシガイなどの淡水二枚貝に産み付けます。タナゴとの大きな違いは、タナゴが貝の出水管に産み付けるのに対して、カワヒガイは入水管に産卵するため、卵は貝のエラに入らず、外套腔に産み付けられます。

|

ドブガイの外套腔に産み付けられたカワヒガイの卵

卵はほぼ円に近い楕円形で約 5 mm (タナゴは約

2〜3 mm) と大きく、10 日程で貝の中で孵化し、すぐに貝から泳ぎ出します。

カワヒガイは、県内では、さくらばえ・あかめ・しょうげんもろこ等と呼ばれており

(関連記事 : 2010 年 4 月 10 日)、比較的目にする機会のある魚ですが、環境省レッドリスト

(2013) 「準絶滅危惧種」 に指定されています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。今回の調査は先月

30 日と同じ渓流で実施し、イワナとアマゴの生息を確認しました

(関連記事 : 6 月 30 日)。

採捕した 54 個体は、体サイズ測定の後、調査区間内に戻しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昨年に引き続き、下呂支所の飼育施設内の給水のための落水槽でサワガニを見つけました

(関連記事 : 2013 年 8 月 21 日)。

昨年は数匹が集まっているのが確認できましたが、今年は

1 匹だけでした。どちらにしても、おそらく排水溝からはるばる遡上したものと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。今日は、50

m の区間でイワナ ・アマゴ ・アユ ・カジカ大卵型

・タカハヤ ・アブラハヤ ・ウグイの生息を確認しました。

採捕した 74 個体は、体サイズ測定の後、調査区間内に戻しました。

|

イワナ

上側 : アブラハヤ、下側 : タカハヤ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂市馬瀬で2009 年 9 月に整備した 「渓流魚の人工産卵河川」

で魚類調査を行いました (関連記事 : 2009

年 9 月 26 日)。この人工産卵河川では毎年この時期に魚類調査を実施しており、今年もイワナ

・アマゴ ・タカハヤ ・カジカ大卵型の生息を確認しました

(関連記事 : 2013 年 7 月 9 日)。

来年も引き続き魚類調査を行い、生息状況を確認する予定です。

|

カジカ大卵型

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今週も下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはアマゴです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫

・細菌 ・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

西濃地方で実施した農業排水路での魚類調査において、水路内のほぼ同じ場所でニホンイシガメ3尾と遭遇しました。

ニホンイシガメは、日本固有種で、河川、湖沼、池、湿原、水田などに生息し、やや流れのある流水域を好みます。遭遇した場所は、河川との合流点から

50 m 程離れた場所で、河川から遡上してきたものと思われます。

ニホンイシガメの幼体はゼニガメと呼ばれ、古くから飼育されてきましたが、近年では、目にする機会が減っており、環境省のレッドリストでは、平成

24 年よりこれまでの 「情報不足」から、「準絶滅危惧種」

にランクアップしています。

ニホンイシガメとの一時のふれあいの後、また、水路に戻してあげました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはアマゴとニジマスです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫

・細菌 ・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では梅雨時期になるとゲンジボタルが飛んでいるのを見かけます

(関連記事 : 2011 年 6 月 19 日)。

どのようにして転落したのかわかりませんでしたが、屋内の水槽の中に浮いているホタルを見つけました。すでに死んでいるものと思ってすくい上げると、弱々しいながら動き出しましたので、草のあるところに逃がしました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でゼンマイ式の簡易給餌機のメンテナンスを行いました

(関連記事 : 6 月 13 日)。

この給餌機はゼンマイを動力として、1 回セットすると

12 時間駆動する完全機械式の給餌機です。簡易的な給餌機であるため、毎日ゼンマイを巻いて餌を入れる作業が必要ですが、1

日あたりの給餌量を完全に決めることができるので、試験魚の飼育や小さな規模での飼育には使い勝手がよく、重宝しています。しかし、時間をコントロールしている機械式時計の動きが渋くなったりして止まってしまうことがたびたび発生しますので、メンテナンスをして再度動作するようにしています。

今回は、時計とゼンマイをカバーしている防水ケースを一度取り外し、清掃ののち、時計の振り子部分の締め付け具合等を微調整し、注油を施しました。電子制御ではないため、各部が物理的に破損しない限り何とかなってしまうあたりは、アナログ機器の良さでしょうか。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の横を流れる飛騨川(益田川)の堤防でナデシコが咲き始めました。

ナデシコは、秋の七草のひとつですが、下呂支所周辺では毎年夏至を過ぎた頃に咲き始めます。

|

|

|

|

|

|

|

|

シリーズ 水産研の備品紹介 5

〜 レオメーター 〜

|

|

|

|

|

|

|

|

|

サーマルサイクラー (関連記事 : 2011 年

3 月 10 日)や ふるい振とう機 (関連記事

: 2013 年 1 月 11 日)を掲載してから月日が流れてしまいましたが、シリーズ第

5 弾の備品を紹介します。

当研究所では、今年度 「レオメーター」 という測定機器を購入しました。これは、物の硬さや引っ張り強度、粘性などを調べるための機械です。

下呂支所では、昨年から大型マス類の鮮度に関する研究を行っています。魚を処理してから時間の経過とともに、魚肉の硬さ

(歯ごたえ) は変化していきます。そこで、魚の処理方法や保存方法を変え、この測定機器を使って魚肉の硬さの経時変化を測定しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、飼育池の魚を狙ったサギ類が多く飛来し、職員を悩ませています

(関連記事 : 2010 年 1 月 28 日 ・8 月 9

日、2013 年 3 月 20 日 ・11 月 26 日)。最も多いのがアオサギで、尊大な態度でいつも敷地内のどこかにいます。

先日、アオサギ 1 羽が C 号池に侵入しました。池には防鳥用の金網がかぶせてあり、どうやって侵入したのか、まったく不明です。放置しておくと飼育魚が食べられるばかりなので、わざわざ金網を開けて外へ取り出してやり、きつく叱責してから逃がしました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今年の 6 月は、飛騨地方は空梅雨でした。渓流では水量がどんどん減少し、部分的に干出してしまったところ

(瀬切れ) もあります。

当研究所が 5 月から定点調査を実施している渓流でも一部の区間で干出が続いています。

|

5 月 30 日の調査区間の様子

同一地点の 7 月 3 日の様子

今回の調査は梅雨の増水の影響を検証するもので、標識したアマゴやイワナの追跡調査を実施中です

(関連記事 : 5 月 28 ・30 日、6 月 2 ・4

・10 ・16 ・23 ・30 日)。

しかし、調査区間では、増水ではなく減水が続いている状況で、干出により死亡している個体が確認されたほか、ぎりぎり生き残っていた個体が相次いで発見されています

(関連記事 : 6 月 14 ・29 日)。今日の踏査でも、干上がる寸前の小さな水たまりで孤立していたアマゴ

1 個体を発見し救出しました。

今回の調査では、当初の目的からは逸れてしまったものの、渓流魚に対する減水の影響が例示されました。減水は、増水ほど注目されてきませんでしたが、渓流魚の減耗要因として留意すべきかもしれません。 |

干出した淵

干上がる寸前で発見されたアマゴ

この後、上流の淵に移送

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飛騨市立宮川小学校の 5 ・6 年生 11 名を対象に

「田んぼの学校」 が開催されました。

この事業は、昨日と同じく岐阜県飛騨農林事務所の主催によるもので、水路での魚類の採捕のほか、当研究所の職員が現地に

「傾斜可変実験水路」 を持ち込んで公開実験

「ヨシノボリの不思議を研究しよう」 を実施し、ヨシノボリやカジカの定位能力と腹鰭の形状との関係について解説しました。また、水路で採捕した魚類の分類方法についてスライドや配布資料を使って解説しました。

参考文献

岸 大弼.2007.底生魚の定位能力を観察する傾斜

可変実験水路 (H18-FU 型) について.岐阜県

河川環境研究所研究報告,52: 27-30. < PDF >

岸 大弼.2009.底生魚の定位能力を観察する傾斜

可変実験水路 (H20-MN 型) について.岐阜県

河川環境研究所研究報告,54: 19-21. < PDF >

|

傾斜可変実験水路 (H18-FU 型)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

高山市立丹生川小学校の 5 年生 50 名を対象に

「田んぼの学校」 が開催されました。

この事業は、岐阜県飛騨農林事務所の主催によるもので、水路での魚類の採捕のほか、当研究所の職員が現地に

「傾斜可変実験水路」 を持ち込んで公開実験

「ヨシノボリの不思議を研究しよう」 を実施し、ヨシノボリやカジカの定位能力と腹鰭の形状との関係について解説しました。また、水路で採捕した魚類の分類方法についてスライドや配布資料を使って解説しました。

|

傾斜可変実験水路 (H18-FU 型) による実験

|

|

|

|

|

記 事

飼育池の掃除

養殖魚の魚病診断

田んぼのまわりの

生きものちょうさ

渓流で魚類調査

魚肉の硬さ

(歯ごたえ)の測定

ホタルブクロ

アオサギ除け

カワヒガイの卵を発見

渓流で魚類調査

サワガニ遡上

渓流で魚類調査

渓流魚人工産卵

河川で魚類調査

養殖魚の魚病診断

ニホンイシガメ

養殖魚の魚病診断

蛍

給餌機の

メンテナンス

ナデシコ

シリーズ 水産研の

備品紹介 5

〜 レオメーター 〜

アオサギ

渓流魚に対する

減水の影響

田んぼの学校

田んぼの学校

|