トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2014 年 5 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

| 4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

| 11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

| 18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

| 25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

< 4 月 6 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

いつも当研究所のホームページをご覧くださり、ありがとうございます。2009

年 2 月のリニューアル以降のアクセス数が、今月、100

万回に到達しました。

今後も、岐阜県の川や魚の情報源として当研究所のホームページをご活用ください。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。今日も一昨日と同じ渓流で調査し、イワナとアマゴの生息を確認しました。

採捕した 78 個体は、計数または体サイズ測定の後、調査区間内に戻しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

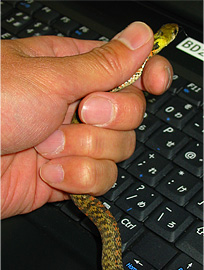

下呂支所の庁舎付近にヤマカガシが現れました

(関連記事 : 2012 年 5 月 26 日 ・6 月 18

日)。この個体は、全長 30 cm 程度の幼蛇でしたが、臆することなく庁舎に出入りして職員を恐慌状態に陥れました。

採捕したヤマカガシは、写真撮影後に近くの草むらに逃がしました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。今日は、96

m の区間で調査し、イワナとアマゴの生息を確認しました。

採捕した 86 個体は、体サイズを測定した後、調査区間内に戻しました。明後日も同じ渓流で調査を行う予定です。

|

アマゴ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流での調査時にヤマビルの襲撃を受けました

(関連記事 : 2013 年 10 月 23 日)。音もなく忍び寄って吸血を開始した後、しばらくして偶然それに気付いた職員を恐慌状態に陥れました。

ヤマビルは、身体への影響は軽微であるものの精神面での打撃が大きく、深い敗北感を与える恐るべき生物です。それでも当研究所の職員は、めげずに調査に勤しんでいます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはヤマメです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫

・細菌 ・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日に引き続き、下呂支所のふ化室でニジマスの稚魚の

「池出し」 を行い、餌付けを始めました (関連記事

: 5 月 13 日)。

密度や魚の状況を観察しながら、給餌機の作動回数や投入量を微調整して餌付けを行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今週の作業では、ふ化室で飼育していたアマゴやヤマメを

A 号池に移動させました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本所建屋の中央廊下には、一般見学者向けに研究成果等のパネル展示の他、県内に生息する淡水魚

23 種約 100 尾を 12 個のガラス水槽で展示飼育しています。

河川環境楽園に訪れる多くの皆さんが、楽しく展示魚を観察できるように、1

週間毎に各水槽の清掃を実施しています。今後も展示水槽のリューアル等を行っていきたいと思います。

|

本所の展示水槽やパネルは、平日 9 時から

17 時まで見学可能です。予約は不要ですが、来所時に事務所の受付窓口へお越しください。団体で来所される場合や、当研究所の職員による解説を希望される場合には、事前にご連絡ください。

なお、調査や飼育管理の都合上、ご要望にお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

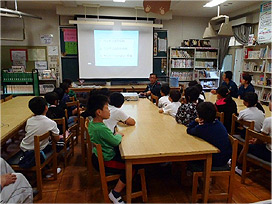

当研究所が参加しているウシモツゴを守る会の勉強会が関市の下有知小学校

(5 年生児童 : 80 名) と美濃市の大矢田小学校

(5 年生児童 : 17 名)、藍見小学校 (4 年生児童

: 18 名) で開催されました。ウシモツゴを守る会は、毎年、ウシモツゴの生息地である関市・美濃市で保護活動に取り組んでいる小学校において実施しています。

勉強会では、ウシモツゴの生態や保護の取り組み状況のほか、ブラックバス等の外来生物のことや小学校での飼育方法について、岐阜県博物館や世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ、地元の

NPO 法人ふるさと自然再生研究会の担当者からクイズ等を交えて楽しくお話をしました。

参加した児童は、ウシモツゴの希少性やその保護の必要性について理解を深めるとともに、水槽のろ過装置の掃除方法や県内にいる外来種の種類など、活発に質問してくれました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今週も下呂支所で飼育池の掃除を行っています。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、飼育を再開する前に掃除しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

岐阜大学 応用生物科学部 1 年生

フィールド科学基礎実習

|

|

|

|

|

|

|

|

|

岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程

1 年生が 「フィールド科学基礎実習」 で下呂支所に来訪しました。

当研究所の職員は、下呂総合庁舎大会議室において、渓流の物理環境や水田に設置した水田魚道などについて講演しました。その後、下呂支所の敷地内の見学では、飼育施設や業務内容を紹介しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今回の作業では、F 号池で飼育していたニジマス

2 歳魚を H 号池に、A 号池で飼育していたニジマス

1 歳魚を F 号池に、A 号池で飼育していたヤマメ

1 歳魚を B 号池に、ふ化室で飼育していたアマゴ

0 歳魚を A 号池にそれぞれ移動させました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのは、ヤマメ ・アマゴ

・イワナです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫

・細菌 ・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のふ化水槽 (関連記事 : 4 月 23

日 ・5 月 2 日) に収容したニジマスの発眼卵がふ化し、卵黄の吸収がそろそろ完了する頃です。

今日は、ふ化水槽からふ化盆を取り出し、稚魚を飼育池に移して餌付けを開始しました。下呂支所では、この作業を

「池出し」 と呼んでいます。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が悪化するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています。

|

ふ化水槽

ふ化盆を取り出す

飼育池に移動

ふ化盆の針金を外す

稚魚を飼育池に出す

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、飼育を再開する前に掃除しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15 日に渓流で測量を行いました。

今回は、2 ヶ所の渓流で調査区間の水面幅を測定しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

両側回遊性のカジカの仔魚は、冬にふ化してすぐに川を流下して海で生活していますが、春に稚魚に変態した後、川に遡上してきます。

下呂支所で飼育しているカジカも、仔魚は人工海水

(循環水槽) で飼育していますが、稚魚に変態した後は淡水

(かけ流し水槽) に移し替えています。

|

仔魚の飼育水槽 (人工海水 循環)

稚魚の飼育水槽 (淡水 かけ流し)

計数しながら 新しい水槽に稚魚を投入

(右手にカウンターを持っている)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所は、屋外に飼育池を有する施設です。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、飼育を再開する前に掃除しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。休日でしたが、職員が急遽出勤して対応しました。

今回、診断の依頼があったのはアマゴです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫

・細菌 ・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

|

養殖魚の魚病に関する相談は、平日 8 時 30

分から 17 時までの間に電話でお受けしています。また、必要に応じて、魚病の診断の依頼もお受けしています。魚病の相談や診断を希望される方は、下記へご連絡ください。

|

|

|

|

|

| ○ |

本 所

〒501-6021

各務原市川島笠田町官有地

無番地 (河川環境楽園内)

TEL : 0586-89-6351

FAX : 0586-89-6365

|

○ |

|

|

|

| ○ |

下呂支所

〒509-2592

下呂市萩原町羽根2605-1

TEL : 0576-52-3111

(下呂総合庁舎 代表)

FAX : 0576-52-4354

|

○ |

|

!注意! 魚病の診断を希望される方へ

魚病診断の担当職員が調査などで不在の場合は、診断日時の変更をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。

魚病診断を希望される方は、検体を発送 (または持ち込み) する前に、電話で上記の担当部署にご相談ください。

診断に必要な検体は、斃死前の魚か、斃死直後の魚が適しています。ただし、検体の状態によっては、病原体が検出できない場合があります。検体の取り扱いでは、以下の点にご注意ください。

検体を取り扱う際の注意点

| ・ |

診断に必要な検体数は、1 群につき 5 個体前後。 |

| ・ |

乾燥させてはいけないが、水びたしも避ける。ざるなどで水を切ってから、ビニール袋に入れる。

|

| ・ |

同じ飼育池の魚の場合は 1 つのビニール袋に

5 個体前後をまとめて入れれば良いが、複数の飼育池の魚の診断を希望する場合は、飼育池ごとに分けて、別々のビニール袋に入れる。 |

| ・ |

検体は、冷蔵 (5 ℃程度) で保持する。凍らせてはいけない。 |

| ・ |

発送 (または持ち込み) 時は、保冷箱に氷か保冷材を入れる。検体を入れたビニール袋が、氷や保冷材に直接触れないように注意する。 |

魚病の診断では、飼育池の面積 ・注水量 ・水温 ・魚の数量や体サイズといった情報も必要です。これらの情報をあらかじめ把握しておき、検体の発送

(または持ち込み) の際に魚病診断の担当職員にお伝えください。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

連休中も当番の職員が出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して水槽やスクリーンの掃除などを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先月に引き続き、下呂支所でニジマスの発眼卵をふ化室に収容しました

(関連記事 : 4 月 23 日)。

ふ化室への収容は、検卵を実施した後に行っています。ふ化室では、まず

「ふ化盆 (ふかぼん)」 と呼ばれる枠付きの金網に発眼卵を

500〜1000 個に小分けして入れます。ふ化盆は

10 枚程度重ねた状態で上下を針金で固定し、ふ化水槽の中に設置します。ふ化水槽では、井戸水を流してふ化盆の中で発眼卵をふ化させた後、仔魚期の終わりまで収容しています。

|

ふ化盆に発眼卵を小分けして入れる

発眼卵を小分けした ふ化盆を重ねる

卵は乾燥や温度変化に弱いので、手早く作業

重ねた ふ化盆の上下を針金で固定

ふ化水槽で餌付け直前まで収容

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業が続いています。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者に順次発送しています

(関連記事 : 4 月 17 日)。また、一部の発眼卵を次の親魚養成用として下呂支所に残し、ふ化室に収容しています

(関連記事 : 4 月 23 日)。

|

死卵 (左側のざる) と 生卵 (右側のざる)

検卵機による除去では、少数の死卵

(白く変色した卵) が残るため、残った死卵を

目視観察と手作業で取り除くことが不可欠

目視観察と手作業による検卵

|

|

|

|

|

記 事

ホームページへの

アクセス数が

100万回に到達

渓流で魚類調査

ヤマカガシ

渓流で魚類調査

ヒル

養殖魚の魚病診断

ニジマスの

稚魚の池出し

飼育魚の移動

展示水槽の管理

ウシモツゴ

勉強会の開催

飼育池の掃除

岐阜大学 応用生物

科学部 1 年生

フィールド科学

基礎実習

飼育魚の移動

養殖魚の魚病診断

ニジマスの

稚魚の池出し

飼育池の掃除

渓流で測量

カジカの稚魚

飼育池の掃除

養殖魚の魚病診断

連休中の飼育管理

ニジマスの発眼卵を

ふ化室に収容

ニジマスの

発眼卵の検卵作業

|