トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2014 年 2 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

|

|

|

1 |

| 2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

| 9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

| 16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

| 23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

|

< 1 月 3 月 >

|

|

| 2014 年 2 月 28 日 (金) |

|

| カジカの飼育指導 |

|

|

|

|

|

|

飛騨市・高山市でカジカの養殖に取り組んでいる

「カジカ養殖研究会」 のメンバー 3 軒に対して飼育指導を行いました。

飛騨市の料理店では、採卵がやや不調ながらふ化したカジカは順調に育っており、すでに変態を開始した群も見られました。この調子で事故なく成長してほしいです。

高山市の料理店では、水が冷たく、まだふ化は始まっていませんでしたが、ふ化時期が近づいた発眼卵がたくさんあり、今後に期待ができそうでした。

高山市の宿泊施設は、今シーズンからの挑戦で戸惑いながらも採卵や卵管理を行ってきました。すでにふ化した仔魚が見られましたが、早期ふ化が多く餌付きが悪い状況でした。今後、より効果的に経験が積めるように卵管理やふ化管理などについてアドバイスを行いました。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 27 日 (木) |

|

| カジカの発眼卵の検卵作業 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所でカジカの発眼卵の検卵作業を実施中です。

カジカの卵が次々に発眼期を迎えており、連日、職員が検卵作業を行っています。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 26 日 (水) |

|

| 養殖魚の魚病診断 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはイワナです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫

・細菌 ・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 25 日 (火) |

|

| 河川環境楽園内研究協議会を開催 |

|

|

|

|

|

|

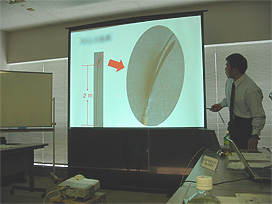

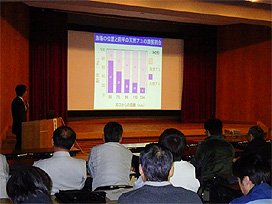

当研究所 (本所) が所在する河川環境楽園内には、土木研究所自然共生研究センター、世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ、水辺共生体験館、自然発見館といった施設があります。

これらの施設の職員が集い、それぞれの活動内容を発表し合いながら、活発に議論、意見交換を行い理解を深めようと、研究協議会を開催しています。

今回は、「天然記念物イタセンパラの保全」

をテーマに行い、当研究所からは 「木曽川イタセンパラに関する生息域外保全の取り組み」

について紹介しました。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 24 日 (月) |

|

| 放流用種苗育成手法開発事業 成果検討会 |

|

|

|

|

|

|

水産庁の放流用種苗育成手法開発事業の成果検討会が

(独) 水産総合研究センターで開催されました。

当研究所の職員は、アマゴの稚魚放流の調査結果について報告し、(独)

水産総合研究センターや他県の研究機関の職員と意見交換を行いました。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 21 日 (金) |

|

| 人工海水の準備 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、まもなくカジカのふ化が始まります。カジカの仔魚は、ふ化直後から海水で飼育するため、発眼卵の状態を確認しながら人工海水を準備するようにしています。

内陸部にある当研究所では海水を採取することができないので、カジカの仔稚魚の飼育には人工海水を使用しています。人工海水は、食塩

・にがり ・重曹などの主要な成分を調合して自作する場合と、市販の人工海水の素を水に溶かして作る場合とがあります。今回は、市販の人工海水の素を水に溶かして作りました。人工海水は

100 % の濃度 (実際の海水と同じ塩分濃度)

で作成しておき、必要に応じて薄めて使っています。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 20 日 (木) |

|

| 研究成果発表会(飛騨会場) |

|

|

|

|

|

|

高山市の飛騨総合庁舎において、平成 25 年度河川環境研究所

研究成果発表会を開催しました。

例年、飛騨地域では下呂市の下呂総合庁舎で開催していましたが、今回は庁舎建屋の耐震工事のため初めて高山市での開催となりました。当日は残雪も残る中でしたが、漁業関係者、自然共生工法に取り組む事業者など

127 名の方に参加していただきました。

今年度は、アユやアマゴ等の放流技術、養殖魚の品質保持技術や販路拡大に関する取り組み事例、生物多様性に関わる調査結果など多様な課題について、3

時間に渡る発表となりました。参加された多くの皆様からご意見やご質問をいただき、今後研究を進めるうえで、大変貴重なものとなりました。誠にありがとうございました。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 19 日 (水) |

|

| カジカの発眼卵の検卵作業 |

|

|

|

|

|

|

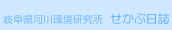

下呂支所で今シーズンの最初に産まれたカジカの卵が発眼してきました。

産まれた卵はすべてが正常に発生しているわけではなく、死んだ卵も卵塊中には見られます。この死んだ卵には水カビが寄生し、この水カビの菌糸は隣の生きている卵も被って窒息死させてしまいます。このまま放っておくと、すべての卵が死んでしまいますので、死んだ卵と生きた卵が容易に見分けが付く発眼した時期に、卵塊をほぐしながら死んだ卵をピンセットで取り除いていきます。根気のいる作業ですが、ここは決して手を抜いてはいけないポイントです。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 18 日 (火) |

|

| 研究成果発表会 (美濃会場) |

|

|

|

|

|

|

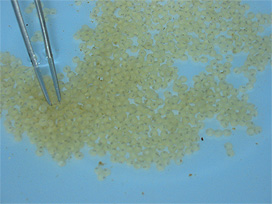

美濃市の中濃総合庁舎において、平成 25 年度河川環境研究所

研究成果発表会を開催しました。

当日は天候にも恵まれ、漁協や環境団体関係者など

157 名の方に参加していただき、会場は満員状態となりました。

今年度は、河川環境や水田環境など 9 課題を

3 時間に渡り発表を行いました。長丁場にも関わらず、発表後の質疑時間には、多くの方からご意見やご質問をいただき、今後研究を進めるうえで、大変貴重なものとなりました。誠にありがとうございました。

なお、当研究所の成果発表会は 2 月 20 日に高山市でも開催します。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 17 日 (月) |

|

| カジカの採卵作業 |

|

|

|

|

|

|

今週も下呂支所でカジカの採卵を実施中です

(関連記事 : 1 月 8 ・14 日、2 月 3 ・7

日)。

産み付けられた卵は、卵管理用の水槽に移して管理しています。この後、発生が進んだ卵から、検卵作業

(死卵や水カビの除去) を順次行う予定です。

|

回収した卵塊の重量の測定

卵塊を卵管理用の水槽に収容

|

|

|

| 2014 年 2 月 14 日 (金) |

|

| 吹雪 |

|

|

|

|

|

|

下呂市萩原町付近は、夜半から吹雪が続いています。

遮蔽物の少ない下呂支所の敷地内は、吹きっさらしの状態で出歩くこともままなりません。ふ化室には雪が吹き込んでいて、屋内にもかかわらず、床に雪が積もるほどの状況です。

|

ふ化室

A 号池

|

|

|

| 2014 年 2 月 13 日 (木) |

|

| 配管の修理 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所で E 号池の井戸水の配管が老朽化により破損したため、修理を行いました

(関連記事 : 2010 年 1 月 20 日 ・2012 年

12 月 27 日 ・2013 年 3 月 11 日)。

この配管は 「岐阜県水産試験場」 の時代から使用しているもので、設置からすでに

40 年ほど経過しています。破損した部分にパテを充填した後、外周を補強しました。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 12 日 (水) |

|

| カジカの飼育指導 |

|

|

|

|

|

|

高山市でカジカの養殖に取り組んでいる 「カジカ養殖研究会」

のメンバー 2 軒に対して飼育指導を行いました。

今年度からカジカの飼育を始めたメンバーは、何とか採卵作業を行い、早くも仔魚がふ化してくる段階となりました。ふ化後は海水での循環飼育となりますので、急いで飼育水槽を組み立てました。うまく餌付けができるように、飼育管理のアドバイスを行いました。

以前からカジカ養殖を手掛けているメンバーのところでは、順調に産卵が行われていました。水温の関係でふ化はまだ先ですが、卵にうっすらと眼が見える段階となっており、経過は順調でした。今後もこのまま順調にいくことを願っています。

|

ふ化直後の仔魚

全長 約 5 mm

|

|

|

| 2014 年 2 月 11 日 (火) |

|

| 除雪 |

|

|

|

|

|

|

7 日の晩から 8 日の夕方にかけて、まとまった量の雪が降りました。

下呂支所の敷地内では、ひざ丈ほどの深さの雪の吹きだまりがあちこちにできました。休日でしたが、職員が出勤して除雪作業や施設の維持管理を行いました。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 10 日 (月) |

|

| 大物退治! |

|

|

|

|

|

|

最近になって、また、魚のえさ置き場の周辺で

“ケモノ” の気配を感じていました。どこかに侵入路があるはず!と思いながらいろいろ探していると、ちょうどおむすびが転がっていきそうな穴があったのでその入り口付近に粘着シートを仕掛けてみました。次の朝、粘着シートを見てみると前回

(関連記事 : 2013 年 10 月 30 日) よりも大物が捕らえられていました。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 7 日 (金) |

|

| カジカの採卵作業 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所でカジカの採卵が続いています (関連記事

: 1 月 8 ・14 ・17 日)。

連日、産卵用水槽から卵を回収して卵管理用水槽に移しています。

|

鉄製アングル材の裏側 (天井部分) に

産み付けられた卵塊

回収した卵塊の重量の測定

卵塊を卵管理用の水槽に収容

|

|

|

| 2014 年 2 月 6 日 (木) |

|

| カジカの飼育指導 |

|

|

|

|

|

|

郡上市でカジカの養殖に取り組んでいる 「カジカ養殖研究会」

のメンバー 2 軒に対して飼育指導を行いました。

今年度からカジカの飼育を始めたので、多くのトラブルに遭遇しています。イタチによる親魚の食害や飼育水にガスが過剰に溶け込んでおこるガス病などと闘いながらも、初めての採卵作業を行っています。

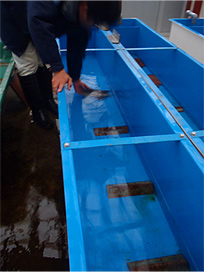

今回は、卵からふ化したばかりの子を育てる、循環飼育装置を組み立てました。この装置が活躍するよう、たくさんの仔魚がふ化してほしいものです。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 5 日 (水) |

|

| 寒い日が続く |

|

|

|

|

|

|

寒い日が続いています。

下呂支所では、凍結に備えて、職員が飼育池の注水部や配管の点検を行っています。

|

注水部にできた氷

|

|

|

| 2014 年 2 月 4 日 (火) |

|

| ストーブ? |

|

|

|

|

|

|

下呂支所でアマゴとヤマメを飼育していて不思議に思うことがありました。いつも同じ場所に固まっているのです。水槽の掃除をして、魚が動き回っても、また同じ場所に戻ります。

以前の記事で紹介しましたが、2

種類の井戸水を入れているため

(関連記事

: 1 月 27 日)、どうやら暖かい井戸水が落ちてくるところに集まっているようです。この

2 つの井戸水は、水温差が

6〜7 ℃あるため、少しでも暖かい場所を選んでいるのでしょう。寒い冬に人間がストーブに集まるのと同じですね。

|

|

|

|

| 2014 年 2 月 3 日 (月) |

|

| カジカの採卵作業 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、今月もカジカの採卵を行っています

(関連記事 : 1 月 8 ・14 ・17 日)。

産み付けられた卵は、卵管理用の水槽に移して管理しています。この後、発生が進んだ卵から、検卵作業

(死卵や水カビの除去) を順次行う予定です。

|

鉄製アングル材の裏側 (天井部分) に

産み付けられた卵塊

卵塊を卵管理用の水槽に収容

|

|

|

|

|

記 事

カジカの飼育指導

カジカの発眼卵の

検卵作業

養殖魚の魚病診断

河川環境楽園内

研究協議会を開催

放流用種苗育成

手法開発事業

成果検討会

人工海水の準備

研究成果発表会

(飛騨会場)

カジカの発眼卵の

検卵作業

研究成果発表会

(美濃会場)

カジカの採卵作業

吹雪

配管の修理

カジカの飼育指導

除雪

大物退治!

カジカの採卵作業

カジカの飼育指導

寒い日が続く

ストーブ?

カジカの採卵作業

|