トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2013 年 11 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

|

|

1 |

2 |

| 3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

| 10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

| 17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

| 24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

< 10 月 12 月 >

|

|

| 2013 年 11 月 29 日 (金) |

|

| アマゴ・ヤマメ・イワナの発眼卵をふ化室に収容 |

|

|

|

|

|

|

今週も下呂支所でアマゴ・ヤマメ・イワナの発眼卵をふ化室に収容する作業を実施しました。

ふ化室への収容は、検卵 (関連記事 : 11

月 4 ・6 ・12 ・13 ・15 ・25 日) が完了したものから順次行っています。

|

ふ化盆に発眼卵を小分けして入れる

発眼卵を小分けした ふ化盆を重ねる

重ねた ふ化盆の上下を針金で固定

ふ化水槽に入れる

ふ化水槽に ふたをして遮光

井戸水を流しながら、餌付け直前まで収容

|

|

|

| 2013 年 11 月 28 日 (木) |

|

| 自立式の箱メガネ |

|

|

|

|

|

|

市販の箱メガネ

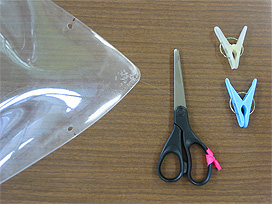

渓流は水面に絶えず波紋が生じるため、水中を観察するのが困難です。箱メガネは、そんな水中を観察する時に欠かせない道具です。

下呂支所では、アマゴやイワナなどサケ科魚類の産卵床の調査で市販の箱メガネを使用してきました。しかし、産卵床の発掘作業は両手で行う必要があるため、箱メガネの保持を別の職員に任せる必要があり、人手を要することが問題になっていました。

そこで、不用になった透明デスクマットを加工して自立式の箱メガネを自作しました。これはレンズ部分の角

1 ヶ所にひもで洗濯袋を連結してあり、この袋の中に石

(調査現場で拾う) を入れて碇とし、水面に浮揚した状態で保持させる方式です。単純な構造ではあるものの、この道具を導入したことで産卵床調査の作業効率が向上しました。

|

不用になったデスクマット

四隅の近くに穴開けパンチで穴を開ける

隣接する穴の位置を合わせて、ひもで固定

洗濯袋を角 1 ヶ所に連結

洗濯袋に石を入れて碇とする方式

下呂支所では、「自立式の箱メガネ」 という名称では呼びにくいので、便宜的に

「ぽち」 と呼称しています。

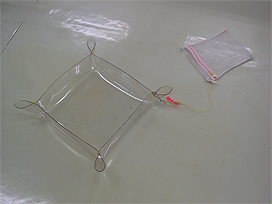

平成 19 年に初めて製作した試作型 「ぽち19

号」 は、レンズ部分の底面を 30 × 30 cm、側壁の高さを

5 cm で設計しました。しかし、下呂支所の実験水路で行った試験では、流れが複雑な箇所では水没し、長時間保持できないことが判明しました。

|

ぽち19 号

側壁の高さは 5 cm

下呂支所の実験水路で安定性試験中の ぽち19

号

そこで、設計を見直して翌 20 年に改良型

「ぽち20 号」 を製作しました。側壁を 19 号より

2 cm 高くしたところ安定性が向上し、産卵床調査での実用が可能になりました

(関連記事 : 2009 年 11 月 24 ・27 日)。

|

ぽち20 号

側壁の高さは 7 cm

イワナの産卵床調査で使用中の ぽち20 号

アマゴの産卵床調査で使用中の ぽち20 号

今年製作した 「ぽち25 号」 は、底面を 40

× 40 cm に拡大したほか、側壁を 20 号よりさらに

1 cm 高くしました。また、2 個の碇で保持する方式を新たに採用し、アマゴやヤマメの産卵床の調査で試行的に使用しています。

|

ぽち25 号

側壁の高さは 8 cm

ヤマメの産卵床調査で使用中の ぽち25 号

ぽち25 号は、2 個の碇で保持する方式を試行中

|

|

|

| 2013 年 11 月 26 日 (火) |

|

| アオサギ |

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、飼育池の魚を狙ったサギ類が多く飛来し、職員を悩ませています

(関連記事 : 2010 年 1 月 28 日 ・8 月 9

日、2013 年 3 月 20 日)。最も多いのがアオサギで、尊大な態度でいつも敷地内のどこかにいます。

先日、アオサギ 1 羽が G 号池の FRP (強化プラスチック)

水槽に侵入しました。水槽には防鳥ネットがかぶせてあり、どこからどうやって侵入したのか、まったく不明です。放置しておくと飼育魚が食べられるばかりなので、わざわざネットを開けて外へ取り出し、きつく叱責してから逃がしました。

|

|

|

|

| 2013 年 11 月 25 日 (月) |

|

| アマゴ・ヤマメ・イワナの発眼卵の検卵作業 |

|

|

|

|

|

|

今週も下呂支所でアマゴ ・ヤマメ ・イワナの発眼卵の検卵作業を実施しています。

検卵が完了した発眼卵は、次の親魚養成用として下呂支所のふ化室に収容しています

(関連記事 : 11 月 15 日)。

|

|

|

|

| 2013 年 11 月 21 日 (木) |

|

| カジカの飼育指導 |

|

|

|

|

|

|

郡上市と関市でカジカの養殖に取り組んでいる

「カジカ養殖研究会」 のメンバーの所へ、飼育指導に行きました。

飼育中のカジカは秋の成長期で良く成長していました。

郡上市のメンバーは、産卵は初めてなので、その準備についてアドバイスを行いました。

関市のメンバーは、これまでにも産卵は何度も行っていますので、産卵期の後にも魚の調子が崩れないよう、冬期間の飼育管理についてのアドバイスが中心となりました。

|

|

|

|

| 2013 年 11 月 20 日 (水) |

|

| アマゴの採卵と人工受精 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所でアマゴ 1 系統の採卵と人工受精を行いました。

下呂支所では、養殖現場での遊休池の活用や食用にしやすいサイズを周年出荷できるようにということを目的に、電照をしてアマゴ親魚の季節感をずらして、冬や春に採卵しようとの取り組みをしています

(異節卵、関連記事 : 2011 年 3 月 4 日)。今回は、その異節卵を生ませる親魚となる群の採卵を行いました

(電照をしない限り、春の卵から生まれた群も通常の時期に成熟します)。

本来、アマゴの産卵期はもう少し早めの 10

月となることが多いのですが、この異節卵用の親魚の採卵は、毎年、通常の採卵作業が終わって余裕のできるころまで後回しになってしまいます。その結果、少しずつ産卵期が遅れ、イワナの産卵期

(関連記事 : 11 月 11 日) よりも遅いこの時期となりました。

このままいけば、電照をしなくても大きく異なった産卵期のアマゴができるのではないかと、淡い期待をしています。

|

雌親魚からの採卵作業

|

|

|

| 2013 年 11 月 19 日 (火) |

|

| アマゴの放流体験学習会 |

|

|

|

|

|

|

羽島市の堀津小学校 5 年生を対象に放流体験学習会が行われました。

子どもたちは、アマゴについてクイズ形式で生態等を学んだ後に、長良川に移動して銀毛型アマゴの放流を体験しました。興味を持っている子が多く、熱心に話を聞いていました。

|

|

|

|

| 2013 年 11 月 18 日 (月) |

|

| カジカの飼育指導 |

|

|

|

|

|

|

美濃市と関市でカジカの養殖に取り組んでいる

「カジカ養殖研究会」 のメンバーの所へ、飼育指導に行きました。

カジカの稚魚

・成魚の飼育状況を確認して、秋の成長期での良好な生育を見ることができました。この後

1 ヶ月余りで、いよいよ産卵期に入りますので、産卵のための準備についてアドバイスを行いました。

|

|

|

|

| 2013 年 11 月 15 日 (金) |

|

| アマゴやヤマメの発眼卵をふ化室に収容 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所でアマゴやヤマメの発眼卵をふ化室に収容する作業を実施中です。ふ化室への収容は、検卵

(関連記事 : 11 月 4 ・6 ・12 ・13 日)

が完了したものから順次行っています。

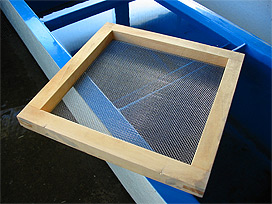

ふ化室では、まず 「ふ化盆 (ふかぼん)」

と呼ばれる枠付きの金網に発眼卵を小分けして入れます。ふ化盆は、いくつか重ねた状態で上下を針金で固定し、ふ化水槽の中に設置します。ふ化水槽では、井戸水を流してふ化盆の中で発眼卵をふ化させた後、仔魚期の終わりまで収容しています。

|

ふ化盆 (ふかぼん)

ふ化盆に発眼卵を小分けして入れる

発眼卵を小分けした ふ化盆を重ねる

重ねた ふ化盆の上下を針金で固定

ふ化水槽に入れる

ふ化盆とふ化水槽との隙間を 縄でふさぐ

ふ化水槽に ふたをして遮光

井戸水を流しながら、餌付け直前まで収容

|

|

|

| 2013 年 11 月 14 日 (木) |

|

| 獣侵入 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所の飼育施設に獣の仕業と思われる悪さが多発しています。小型の水槽の中には爪でひっかいた跡が残り、少しずつ食害にもあっており、たまに背中に傷を負ったアマゴが発見されることもあります。まき散らされた糞からほぼネズミであることは分かっていますが、確たる証拠がありません。

そこで、青い粉をまいて足跡を確認することにしました。すると、自動給餌器には小さな足跡がつき、尻尾を擦った跡もありました。やはり犯人はネズミのようです

(関連記事 : 2013 年 10 月 30 日)。ネズミは小さな穴でも出入りするので、古い建物が多い下呂支所では対策がかなり大変です。

冬になると、イタチも飼育魚を狙って侵入するので、窓際の鉄骨にあった大きな足跡はイタチのように思えます

(関連記事 : 2010 年 3 月 3 日)。イタチの食害はネズミの比ではないので、一層の警戒が必要です。

|

|

|

|

| 2013 年 11 月 13 日 水) |

|

| アマゴやヤマメの発眼卵の検卵作業 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所でアマゴやヤマメの発眼卵の検卵作業を連日実施しています。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者に順次発送しています。また、一部の発眼卵を次の親魚養成用として下呂支所に残し、ふ化室に収容しています。

|

|

|

|

| 2013 年 11 月 12 日 (火) |

|

| アマゴやヤマメの発眼卵の検卵作業 |

|

|

|

|

|

|

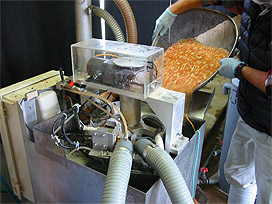

下呂支所でアマゴやヤマメの発眼卵の検卵作業を実施中です。

現在は、10 月下旬に人工受精を行った卵が次々に発眼期を迎えており、職員が朝から夕方まで検卵作業に忙殺されています。

|

検卵機による死卵 (左のざる) と

生卵 (右のざる) との分別

|

|

|

| 2013 年 11 月 11 日 (月) |

|

| イワナの採卵と人工受精 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所でイワナ 1 系統の採卵と人工受精を実施しました。

各魚種の成熟状況を確認し、可能であれば、採卵と人工受精をあと

1 ・2 回実施する予定です。

|

親魚の選別作業

1 個体ずつ触診して、採卵可能な個体を選び出す

雌親魚からの卵の採取

受精作業

卵管理水槽に受精卵を収容

|

|

|

| 2013 年 11 月 8 日 (金) |

|

| タイヤ交換 |

|

|

|

|

|

|

飛騨地方はこのところ急に肌寒くなり、来週はところによって雪の予報が出されています。下呂支所では、毎年この時期に公用車のタイヤ交換を行っています。

|

|

|

|

| 2013 年 11 月 7 日 (木) |

|

| 研究報告バックナンバーのPDF化が完了 |

|

|

|

|

|

|

当研究所の 「研究報告」 は、水産試験場時代に

「事業報告」から分離して、1964 年に刊行を開始しました。当初は

「試験報告」 という名称でしたが、翌年からは

「研究報告」 に改称し、これまで取り組んだ調査や実験の結果についての報告を掲載しています。

当研究所では、研究報告のバックナンバーの

PDF 化とホームページへの追加を進めてきました。このほど、最後に残っていた試験報告

昭和35.36.37年 (1964年発行) の PDF の追加を行い、約

50 年分のバックナンバーの PDF の追加が完了しました。

|

|

|

|

| 2013 年 11 月 6 日 (水) |

|

| アマゴやヤマメの発眼卵の検卵作業 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所でアマゴやヤマメの発眼卵の検卵作業を連日実施しています。

現在は、10 月中旬から下旬にかけて人工受精を行った卵が発眼期を迎えており、検卵作業を順次進めています。

|

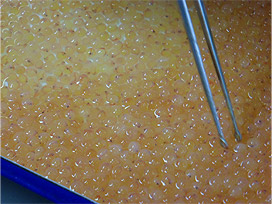

橙色が生卵、白っぽく変色したのが死卵

検卵機に発眼卵を投入

検卵機による死卵と生卵との分別

死卵 (左側のざる) と 生卵 (右側のざる)

検卵機による除去では、少数の死卵が

残るため、残った死卵を目視観察と

手作業で取り除くことが不可欠

目視観察と手作業による検卵

|

|

|

| 2013 年 11 月 5 日 (火) |

|

| アマゴやヤマメの採卵と人工受精 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所でアマゴやヤマメの採卵と人工受精を実施しました。

今日の作業では、アマゴ 1 系統とヤマメ 2

系統の採卵と人工受精をそれぞれ行いました。来週はイワナの採卵と人工受精を行う予定です。

|

雌親魚からの卵の採取

雄親魚から採取した精液

受精前に精子の運動性を顕微鏡で確認

|

|

|

| 2013 年 11 月 4 日 (月) |

|

| アマゴやヤマメの発眼卵の検卵作業 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所でアマゴやヤマメの発眼卵 (はつがんらん)

の検卵 (けんらん) 作業が始まりました。

発生の最終段階の卵は、発現した眼球が透けて見えることから

「発眼卵」 と呼ばれます。卵は、受精後しばらく安静が必要ですが、発眼卵の段階になると外部からの衝撃に比較的強くなり、収容水槽から取り出すことができるので、検卵機により生卵と死卵とを分別する作業が可能になります。死卵を放置すると、水カビ発生の原因となるので取り除かなければなりません。ただし、検卵機による除去では、少数の死卵が残るため、残った死卵を目視観察と手作業で取り除く必要があります

(関連記事 : 2013 年 4 月 18 ・26 日、5

月 2 ・7 ・13 日)。

これらの作業は

「検卵」 と呼ばれ、卵の出荷やふ化室への移送の前に必ず行っています。検卵が終了した発眼卵は、養殖業者への出荷や当研究所での継代飼育などに使用しています。

|

検卵機

検卵機による 死卵 (左側のざる) と

生卵 (右側のざる)

との分別

目視観察と手作業による検卵

|

|

|

| 2013 年 11 月 1 日 (金) |

|

| アマゴ卵の過熟 |

|

|

|

|

|

|

アマゴの採卵をしていると、過熟卵を見かけることがあります。

アマゴの場合、成熟した卵は卵巣から体腔に排卵されますが、この成熟卵が産卵

(採卵) されずに長い間体腔にとどまったままになると過熟卵となります。この過熟卵は、卵内の油球が

1 ヶ所に集中して、透明の卵に油球が目玉のように見えるようになります。また、超小型スーパーボールのようによく跳ねるぐらいまで卵膜も固くなってしまいます。

過熟卵は受精しないので混ざると卵管理に支障が出ることもあります。アマゴやヤマメなどの場合、排卵してから過熟になるまで少し余裕があるので、最低週

1 回親魚の熟度鑑別を行えばよいのですが、アユなどの卵はすぐ過熟になるので採卵時期は気が抜けません。

|

過熟卵 (内部に油球が形成されている)

正常卵

|

|

|

|

|

記 事

アマゴ ・ヤマメ ・

イワナの発眼卵を

ふ化室に収容

自立式の箱メガネ

アオサギ

アマゴ ・ヤマメ ・

イワナの発眼卵の

検卵作業

カジカの飼育指導

アマゴの

採卵と人工受精

アマゴの

放流体験学習会

カジカの飼育指導

アマゴやヤマメの

発眼卵をふ化室に

収容

獣侵入

アマゴやヤマメの

発眼卵の検卵作業

アマゴやヤマメの

発眼卵の検卵作業

イワナの

採卵と人工受精

タイヤ交換

研究報告

バックナンバーの

PDF 化が完了

アマゴやヤマメの

発眼卵の検卵作業

アマゴやヤマメの

採卵と人工受精

アマゴやヤマメの

発眼卵の検卵作業

アマゴ卵の過熟

|