トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2013 年 6 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

|

|

|

1 |

| 2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

| 9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

| 16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

| 23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

| 30 |

|

|

|

|

|

|

< 5 月 7 月 >

|

|

| 2013 年 6 月 28 日 (金) |

|

| アオダイショウ |

|

|

|

|

|

|

下呂支所の庁舎の正面玄関にアオダイショウ

(Elaphe climacophora) が現れました。全長 40 cm ほどの幼蛇でしたが、臆することなく玄関に居座り、職員を恐慌状態に陥れました

(関連記事 : 6 月 10 日)。

採捕したアオダイショウは、写真撮影後に近くの草むらに逃がしました。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 27 日 (木) |

|

| 局地的大雨 |

|

|

|

|

|

|

下呂市付近は、昼間は天気がよかったのですが、夕方に雨が降り出しました。

予想に反して?警報が出るほどの大雨でしたので、下呂支所では夜半まで職員が待機してスクリーンの掃除や施設の点検を行いました。同じ下呂市内でも、萩原町内よりもやや南部の下呂町地内での雨がひどかったようです。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 26 日 (水) |

|

| 渓流と水路で魚類調査 |

|

|

|

|

|

|

雨の中、渓流と水路で魚類調査を行いました。

渓流ではイワナ ・アマゴ ・アブラハヤを確認しましたが、増水のため調査を中断しました。

水路では、カワムツ ・ウグイ ・アブラハヤ

・カマツカ ・ヤリタナゴ ・スゴモロコ属の

1 種 (コウライモロコ?) ・ドジョウ ・シマドジョウ

・アカザ ・カワヨシノボリ ・カジカ大卵型

・ウナギ ・イワナ ・アマゴ ・ニジマス ・アユ

・スナヤツメと多くの魚種が確認されました。

|

ヤリタナゴ

|

|

|

| 2013 年 6 月 25 日 (火) |

|

| 田んぼの学校 |

|

|

|

|

|

|

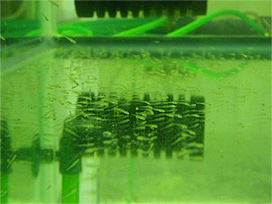

高山市立丹生川小学校 5 年生 63 名を対象とする

「田んぼの学校」 が高山市丹生川町で開催されました。

この事業は、岐阜県飛騨農林事務所の主催によるもので、水路での魚類の採捕が行われました。当研究所の職員は、現地に

「傾斜可変実験水路」 を持ち込んで公開実験

「ヨシノボリの不思議を研究しよう」 を実施し、ヨシノボリやカジカの定位能力と腹鰭の形状との関係について解説しました。また、水路で採捕した魚類の見分け方についてスライドや配布資料を使って解説しました。

参考文献

岸 大弼.2007.底生魚の定位能力を観察する傾斜

可変実験水路 (H18-FU型) について.岐阜県

河川環境研究所研究報告,52: 27-30. < PDF >

岸 大弼.2009.底生魚の定位能力を観察する傾斜

可変実験水路 (H20-MN型) について.岐阜県

河川環境研究所研究報告,54: 19-21. < PDF >

|

傾斜可変実験水路 (H18-FU 型)

|

|

|

| 2013 年 6 月 24 日 (月) |

|

| アマツバメ |

|

|

|

|

|

|

下呂支所には屋外池が多くあり、水生昆虫の羽化がよく見られ、それを餌にツバメ

(Hirundo rustica) も集まってきます。最近、ツバメの数が減っていると指摘されることがありますが、下呂支所周辺でもそんな気がします。

そのツバメよりも大きく、とても早く飛ぶアマツバメ

(Apus pacificus) という鳥もこの時期になると見かけることがあります。人と密接な関わりを持つツバメとは異なり、こちらは空高くを飛び回り、人の近くにはほとんど来ませんが、時折比較的低く集団で飛び回っている姿を見かけます。写真を撮ろうと試みましたが、あまりの早さに失敗してしまいました。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 21 日 (金) |

|

| 飼育施設の掃除 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所のカジカの飼育施設では、床面に藻類が生えるため、こまめに掃除しています。

とりわけ日照時間が長いこの時期は、藻類が生えやすいようで、掃除が大変です。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 20 日 (木) |

|

| ハクセキレイが営巣 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所の飼育施設内でハクセキレイ (Motacilla alba lugens) の営巣が確認されました。

この飼育施設にはカジカしかいないので、ハクセキレイにとっては営巣に適した場所だったのでしょう。セキレイは飼育魚を食害する心配はないのですが、水槽や器材などに糞をするのが悩みどころです

(関連記事 : 6 月 4 日)。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 19 日 (水) |

|

| 増水 |

|

|

|

|

|

|

今年の梅雨は雨が降らず、下呂支所の隣を流れる飛騨川は渇水

(関連記事 : 6 月 14 日) が続いていましたが、ようやく雨が降ったと思いきや、急激に大きな水になりました。

久しぶりの増水なので、下呂支所の飼育用水の取り入れ口には木くずなどのゴミが大量に詰まってしまいました。放置すると水量不足で大切な試験魚が酸欠などとなり死んでしまうので、夜間ではありましたが取水口に急行し、山積みになるほどのゴミの除去を行いました。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 18 日 (火) |

|

| 放流用種苗育成手法開発事業 計画検討会 |

|

|

|

|

|

|

水産庁で 「放流用種苗育成手法開発事業」

の計画検討会が開催されました。

当研究所の職員は、今年度のアマゴの調査計画について発表し、(独)

水産総合研究センターや他県の研究機関の職員と意見交換を行いました。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 14 日 (金) |

|

| 井戸の水位が低下 |

|

|

|

|

|

|

今年は空梅雨で、下呂支所に隣接する飛騨川

(益田川) の水量が減少しています。地下水の水位は川の水位と連動しているため、飛騨川が減水すると下呂支所の井戸の水位も低下してしまいます。

下呂支所では、アマゴやニジマスなどの稚魚の飼育に井戸水が不可欠ですが、井戸からの取水を制限して飼育水槽への給水量を減らさざるをえません。水の入れ換わりが悪くなると病気が発生しやすくなるため、飼育用水の配分に苦労させられます。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 13 日 (木) |

|

| 下呂市立萩原北中学校 2 年生の職場体験学習 |

|

|

|

|

|

|

11 〜13 日の 3 日間、下呂市立萩原北中学校

2 年生の生徒1 名が職場体験学習のため下呂支所に来訪しました。

萩原北中学校は、毎年職場体験学習を行っています

(関連記事 : 2012 年 6 月 9 日)。今年は、下呂支所への希望者が多かったため、くじ引きで当選した女子生徒1名が来訪しました。

今回の職場体験学習では、3 日間を通して午前中は手撒きでのニジマスへの給餌を行いました。午後からは、ニジマスやアマゴの移動や、ニジマスの解剖実習と解剖したニジマスをスケッチし、それぞれの臓器の役割を勉強しました。また、実験水路で魚を採捕し、どのような魚が生息しているのかを調べる実習も行いました。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 12 日 (水) |

|

| 飼育魚の移動 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今回の作業では、A号池で飼育していたアルビノのアマゴ

(関連記事 : 2011 年 3 月 21 日) 1 歳魚を

B 号池に、ふ化室で飼育していた通常系統のアマゴ

0 歳魚を A 号池にそれぞれ移動させました。

|

計数しながら 新しい飼育池に魚を投入

(右手にカウンターを持っている)

|

|

|

| 2013 年 6 月 11 日 (火) |

|

| ヤマメの朴葉寿司 |

|

|

|

|

|

|

ヤマメは、北海道から関東地方にかけての太平洋側の水系・北海道から山陰地方にかけての日本海側の水系・九州の水系に分布するサケ科魚類です。岐阜県における自然分布域は、飛騨地方北部の宮川

(神通川) や庄川などの水系が該当します。

明治 6 年 (1873 年) に編纂された 「斐太後風土記」

には、ヤマメは “はえ” という方言で記載されています。この文献には、宮川

・庄川流域にあった当時の全 310 ヶ村のうち

111 ヶ村で “はえ” が漁獲されていたことが記録されていて、古くから重要な水産資源として利用されてきたことが分かります。

|

ヤマメは、アユやアマゴに劣らぬ美味な食材として全国各地で好まれている川魚です。岐阜県の飛騨地方北部でもさまざまな料理で賞味されており、朴葉寿司の具材としても使われています。

ちょうどこの時期のヤマメの稚魚は、先日のアマゴ

(関連記事

: 5 月 31 日) と同様、朴葉寿司に合う手頃な大きさであり、甘露煮にすれば頭や尾まで骨ごと

(カルシウム豊富!)

味わうことができます。

|

ヤマメの甘露煮にマスの酢〆を

組み合わせた朴葉寿司

ただし、現在、県内の河川では、岐阜県漁業調整規則により全長

15 cm より小さい個体の漁獲が禁じられています。そのため、食材として活用できるのは、養殖場で育てられた稚魚に限られています。ヤマメ

・アマゴ ・イワナの朴葉寿司は、それらに支えられた郷土料理といえます。

なお、当研究所ではこれらの魚種を飼育していますが、いずれも養殖業者向けの種卵生産用または研究用のものであり、魚の販売は行っていません。

ヤマメ ・アマゴ

・イワナの斡旋を希望される食品加工業や飲食店経営の皆様は、岐阜県池中養殖漁業協同組合にご相談ください。

岐阜県池中 (ちちゅう) 養殖漁業協同組合

電話 : 058 - 272 - 3931

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 10 日 (月) |

|

| ヒバカリ |

|

|

|

|

|

|

下呂支所の事務室付近にヒバカリ (Amphiesma vibakari) が現れました (関連記事 : 2010 年 5 月

3 日)。全長 20 cm ほどの小さな個体でしたが、人を怖がることなく足元に近寄り、職員を恐慌状態に陥れました。

採捕したヒバカリは、写真撮影後に近くの草むらに逃がしました。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 9 日 (日) |

|

| 配水池の管理 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、魚の飼育には井戸水と河川水を使用しています。ただし、井戸の水量に限界があるため、大部分の魚の飼育には河川水を使用しています。

河川水は、飛騨川 (益田川) から水路を使って導入しており、草や枯れ葉のほか空き缶などのごみも流れてくるため、昼夜を問わず、配水池にあるごみ取り用のスクリーンの掃除を行っています。特に、飛騨川の増水

(関連記事 : 2012 年 4 月 3 日 ・7 月 12

日) あるいは水路沿いの草刈り (関連記事

: 2012 年 6 月 10 日) の際には大量の流下物があり、スクリーンがすぐに目詰まりしてしまうため、配水池に常時待機して回収しなければなりません。

今日は、この水路沿いで草刈りが行われました。刈り払われた草が大量に流れてくるため、地元の方々の協力を得て回収にあたりました。ありがとうございました。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 7 日 (金) |

|

| 渓流で魚類調査 |

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。今日は、172

m の区間で調査を行い、アマゴ ・イワナ ・カジカ大卵型

・アジメドジョウ ・タカハヤ ・アカザ ・カワヨシノボリの生息を確認しました。

採捕した計 255 個体は、体サイズを測定した後、調査区間内に戻しました。

|

イワナ

|

|

|

| 2013 年 6 月 6 日 (木) |

|

| 給餌機の掃除 |

|

|

|

|

|

|

給餌機は、魚を安定的に生産するためには欠かせないものです。しかし、時には給餌量がおかしいな?と思うこともあります。そんなときには、給餌機の掃除を行います。餌の出る場所のふたを空けてみると、中には細かな餌の固まりがこびりついていたり、時には昆虫が巣くっていることもあります。日々の給餌のためには、このようなメンテナンスも重要です。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 5 日 (水) |

|

| 井戸ポンプのローテーション |

|

|

|

|

|

|

現在、下呂支所で利用している飼育水は飛騨川の表流水と井戸水です。これらの水がなければ魚の飼育はできません。

このうち井戸水を汲み上げるポンプは 3 基ありますが、常時は

2 基を運転しています。残りの 1 基は非常用です。ただし、非常時に非常用が動かないと大変なことになるので、週に

1 回程度、運転するポンプをローテーションして使っています。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 4 日 (火) |

|

| セキレイ増加 |

|

|

|

|

|

|

最近、下呂支所でセキレイが飼育施設に侵入して糞害で困らされていますが、そのセキレイの数が増えてしまいました

(関連記事 : 5 月 21 日)。

巣立ち後わずかと見られる雛を 2 羽、新たに確認しました。この施設の中で営巣しているようには見えなかったので、外敵を避けて入ってきたと思われます。親鳥は口にたくさんの昆虫をくわえて出入りしており、外で餌を集めて中で雛に与えているようでした。数が増えたということは、糞もあわせて増えるので、さらに悩まされることになります。

なんとか出て行ってもらおうと追い払ったりしますが、あまりうまく飛べない雛はいっこうに出て行ってくれません。追い出してカラスなどに襲われてもかわいそうなのと、今のところ試験魚を食害したりはしていないので、大目に見て無理に追い出すのはやめました。

|

|

|

|

| 2013 年 6 月 3 日 (月) |

|

| ウシモツゴのふ化が順調に進んでいます |

|

|

|

|

|

|

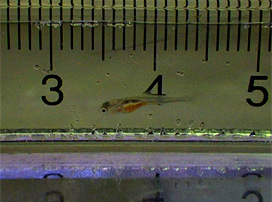

本所で 4 月 15 日から産卵が始まった、ウシモツゴのふ化が順調に進んでいます

(関連記事 : 4 月 13 ・15 日)。

ふ化した仔魚は全長がおおよそ 7〜8 mm で、ふ化から

2〜3 日経つと口が開きえさを取るようになります。えさは、魚の体

(口) に合わせて小さいものから与え、ふ化から約

1 ヶ月間は 0.5 mm ぐらいのアルテミア (ブラインシュリンプとかシーモンキーという商品名で売られています)

という小型の甲殻類を与えます (関連記事 :

3 月 13 日)。ふ化した仔魚は体が透明で、アルテミアを食べると仔魚の腹はオレンジ色になり、十分に食べているのか肉眼で確認することができます。

|

ふ化したウシモツゴの仔魚

アルテミアを摂餌した仔魚

|

|

|

| 2013 年 6 月 2 日 (日) |

|

| 水田魚道における自動計数装置の設置 |

|

|

|

|

|

|

先日、海津市の水田に設置された水田魚道を遡上する魚類の種類や個体数を自動的に記録する装置(通称

自動計数装置)を設置しました (関連記事 :

2012 年 12 月 25 日)。

この水田魚道が設置された農業排水路にはコイ

・フナ類 ・タモロコなど、繁殖のため水田を利用する魚類が生息していることが過去の調査により分かっています。この装置の設置により首尾よく測定されれば、魚が遡上する気象条件や時間帯が判明するのではないかと期待しています。

|

自動計数装置

|

|

|

|

|

記 事

アオダイショウ

局地的大雨

渓流と水路で

魚類調査

田んぼの学校

アマツバメ

飼育施設の掃除

ハクセキレイが営巣

増水

放流用種苗

育成手法開発事業

計画検討会

井戸の水位が低下

下呂市立萩原北

中学校 2 年生の

職場体験学習

飼育魚の移動

ヤマメの朴葉寿司

ヒバカリ

配水池の管理

渓流で魚類調査

給餌機の掃除

井戸ポンプの

ローテーション

セキレイ増加

ウシモツゴのふ化が

順調に進んでいます

水田魚道における

自動計数装置の設置

|