トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2013 年 5 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

| 5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

| 12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

| 19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

| 26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

|

< 4 月 6 月 >

|

|

| 2013 年 5 月 31 日 (金) |

|

| アマゴの朴葉寿司 |

|

|

|

|

|

|

朴葉寿司 (ほおばずし) は、ホオノキの若葉が大きくなる晩春から初夏にかけて、岐阜県飛騨地方や東濃地方などの家庭で作られる郷土料理です。その具には県外産あるいは国外産のマスやサバなどを使用するのが一般的ですが、アマゴなど地元の川魚を使用した朴葉寿司こそ知る人ぞ知る旬の味覚です

(関連記事 : 2010 年 5 月 5 日)。

地産地消が注目されるようになった近年、こうした川魚の朴葉寿司が隠れた人気となっており、アマゴだけを例にとっても、小さい個体は甘露煮、大きめの個体は焼き

・ほぐし ・酢〆など、いろいろなタイプの朴葉寿司を見かけるようになりました

(関連記事 : 2011 年 5 月 31 日)。

|

アマゴの甘露煮をのせた朴葉寿司

ちょうどこの時期のアマゴ ・ヤマメ ・イワナの稚魚は、朴葉寿司に合う手頃な大きさであり、甘露煮にすれば頭や尾まで骨ごと

(カルシウム豊富!) 味わうことができます。

ただし、現在、県内の河川では、岐阜県漁業調整規則により全長

15 cm より小さい個体の漁獲が禁じられています。そのため、食材として活用できるのは、養殖場で育てられた稚魚に限られています。アマゴ

・ヤマメ ・イワナの朴葉寿司は、それらに支えられた郷土料理といえます。 |

アマゴの甘露煮と塩焼きを

組み合わせた朴葉寿司

なお、当研究所ではこれらの魚種を飼育していますが、いずれも養殖業者向けの種卵生産用または研究用のものであり、魚の販売は行っていません。

アマゴ ・ヤマメ ・イワナの斡旋を希望される食品加工業や飲食店経営の皆様は、岐阜県池中養殖漁業協同組合にご相談ください。

岐阜県池中 (ちちゅう) 養殖漁業協同組合

電話 : 058 - 272 - 3931

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 30 日 (木) |

|

| アユの側線上方横列鱗数の計数作業 |

|

|

|

|

|

|

28 日、本所でアユの側線情報横列鱗数の計数を行いました。

アユは人工種苗と天然遡上魚では鱗の枚数が異なり、人工種苗は概ね

12〜17 枚ですが、天然遡上魚は 17〜24 枚ほどであることが知られており、これによって放流魚

(人工種苗) と天然遡上魚を判別することができます。

|

まず、アユの粘液をペーパーで拭い、

鱗数を計数する所に白い絵の具を塗る

白い絵の具を塗ったところ

顕微鏡で確認しながら鱗を計数

|

|

|

| 2013 年 5 月 29 日 (水) |

|

| アユ放流種苗の保菌検査 |

|

|

|

|

|

|

27 日、県内の漁業協同組合からの依頼により、本所でアユ放流種苗の保菌検査を行いました。

検査は、腎臓や鰓を使って培地に分離された菌を、PCR

と呼ばれる方法よって冷水病菌あるいはエドワジエラ

・イクタルリであるか否かを調べます。

|

検体はまず魚体重を測定し、この様にテーブル上に

並べ、培地を用いて鰓や腎臓から菌を分離

分離に使用した培地

この培地をしばらくの間、一定の温度で管理し、

生えてきたコロニーを PCR という方法で検査

|

|

|

| 2013 年 5 月 28 日 (火) |

|

| 飼育魚の移動 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今回の作業では、ふ化室で飼育していたアマゴとヤマメを

A 号池にそれぞれ移動させました。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 27 日 (月) |

|

| 養殖魚の魚病診断 |

|

|

|

|

|

|

先日、下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはアマゴです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫

・細菌 ・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 25 日 (土) |

|

| アユ釣り |

|

|

|

|

|

|

岐阜県では、漁業調整規則により 5 月 10

日までアユは禁漁となっています。それ以降に各漁業協同組合が遊漁規則などで定めるアユの解禁日を迎えます。多くは

6 月に解禁となりますが、5 月中に解禁日を迎えるところもいくつかあります。先日、そのような早期に解禁となった河川の近くを、養魚指導の途中に通りかかったので様子を見てみました。

解禁後数日経ってもなお、大変多くの遊漁者で賑わっていました。遊漁者のものと思われる車を見ると、遠方の地域のナンバーをたくさん見ることができました。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 24 日 (金) |

|

| 長良川河口堰魚道を遡上するアユとボラの群れ |

|

|

|

|

|

|

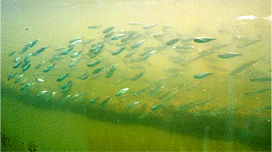

5 月 24 日 13 時頃、長良川河口堰を遡上するアユとボラの混じった群れを撮影しました。

2013 年の天然アユの遡上状況はそろそろ終盤にさしかかったところですが、現在のところ平年を上回る遡上が確認されています。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 23 日 (木) |

|

| サツキマスの入荷状況 |

|

|

|

|

|

|

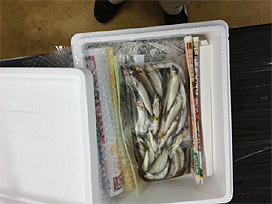

サツキマスが多く入荷しているという情報を聞きつけ、岐阜市内にある岐阜市中央卸売市場の状況を見学に行きました。

サツキマスだけではなく、“うるり” (ヨシノボリ)

や“しらはえ” (オイカワ) など多様な魚種が市場を経由して出荷されていました。競りの様子も見学しましたが、競り独特の掛け合いを聞き取るのは容易ではなく、どのようにして価格が決定されているのかはよく分かりませんでした。

これからの時期は天然・養殖を問わずアユが中心となってくるとのことでした。

|

入荷したサツキマス

競りの様子

|

|

|

| 2013 年 5 月 22 日 (水) |

|

| 屋外水槽の設置と配管 |

|

|

|

|

|

|

水槽設置前

本所で屋外の水槽設置と、送水用の配管を行いました。

水槽設置および配管後には、水槽の一つに水をはり、試験魚

(アユ) を収容し、鳥除けのためにネットを張りました。

|

水槽設置後

アユ収容後

|

|

|

| 2013 年 5 月 21 日 (火) |

|

| セキレイ |

|

|

|

|

|

|

下呂支所の敷地内では多くの鳥の姿を見かけます

(関連記事 : 2011 年 1 月 4 日 ・4 月 11

日)。

屋外の飼育池の周りで見られるサギ類やカワウなどの魚食性の鳥は飼育魚を食害し、職員からは目の敵にされています

(関連記事 : 2010 年 1 月 28 日 ・8 月 9

日、2012 年 3 月 1 日)。屋内飼育施設では、魚食性の大形の鳥は侵入しませんが、小鳥は屋根裏などの隙間から侵入することがあります。最近、飼育施設の建物内にハクセキレイ

(おそらく同じ個体) が毎日侵入し、水槽を糞だらけにして困らされています。よほど居心地が良いのか、縄張りにしているからなのか、職員が追い払って作業をしていてもすぐに戻ってきます。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 20 日 (月) |

|

| オイカワとカワムツの保菌検査 |

|

|

|

|

|

|

本所では、長良川におけるエドワジエラ ・イクタルリ感染症の浸潤状況を調べるため、長良川で捕獲されたアユおよびその他の魚種の保菌検査を行っています

(関連記事 : 5 月 15 日)。

今日は、オイカワとカワムツの保菌検査を行いました。

|

上側 : オイカワ、下側 : カワムツ

|

|

|

| 2013 年 5 月 19 日 (日) |

|

| かわむし |

|

|

|

|

|

|

魚釣り、特に渓流魚の釣りの餌によく使われるものに川虫があります。川虫とはカワゲラ、トビケラ、カゲロウなどの幼虫のことを指します。

下呂支所の敷地内で、この川虫の親がたくさん飛んでいました。捕まえてみると、カゲロウの仲間であることはわかりましたが、すぐに逃げられてしまい、種の同定はできませんでした。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 18 日 (土) |

|

| 標識サツキマス |

|

|

|

|

|

|

平成 24 年の 12 月に木曽川に放流した銀毛アマゴが、サツキマスとなって帰ってきました。ひれを切除して標識して放流したものを、漁師さんが漁獲したものです。

サツキマスは秋に海に下ったアマゴが

“さつき”

の咲く 5 月ごろに川に遡上したものを指します

(関連記事

: 2011 年 6 月 6 日)。放流したときには全長が

20 cm 弱で体重が

80 g 程度だったものが、海で半年暮らして帰ってきた今は、全長が

32 cm、体重が

400 g を超えるまでに成長していました。当研究所で育った魚が海まで行って帰ってきたことには感慨深く、また、放流した成果が現れたことでひとまず一安心です。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 17 日 (金) |

|

岐阜大学 応用生物科学部 1 年生

フィールド科学基礎実習

|

|

|

|

|

|

|

岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程

1 年生が 「フィールド科学基礎実習」 で下呂支所に来訪しました。

当研究所の職員は、下呂総合庁舎大会議室において、飛騨地方におけるイワナなど渓流魚の生息状況や美濃地方におけるウシモツゴなど希少魚の保全について講演しました。その後、下呂支所の敷地内の見学では、飼育施設や業務内容を紹介しました。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 16 日 (木) |

|

| 飼育魚の移動 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今日の作業では、F 号池で飼育していたニジマス

2 歳魚を H 号池に、A 号池で飼育していたニジマス

1 歳魚を F 号池に、ふ化室で飼育していたアマゴやヤマメを

A 号池にそれぞれ移動させました。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 15 日 (水) |

|

| アユ放流種苗の保菌検査 |

|

|

|

|

|

|

冷水病やエドワジエラ ・イクタルリ感染症は、河川で発生するとアユの死亡が発生したり、友釣りで釣れにくくなったりするなど、アユ漁に重大なダメージを与えます。これら疾病の蔓延防止には、病原菌を川に持ち込まないことが重要です。そのため、県では放流種苗の保菌検査

(冷水病およびエドワジエラ ・イクタルリ感染症)

を実施しています。

17 日は、県内 2 漁協のアユ放流種苗の保菌検査を行いました。検査は、腎臓や鰓を使って培地に分離された菌を、PCR

と呼ばれる方法によって冷水病菌あるいはエドワジエラ・イクタルリであるか否かを調べます

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 14 日 (火) |

|

| 飼育池の掃除 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所は、屋外に飼育池を有する施設です。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除をしています。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 13 日 (月) |

|

| ニジマスの発眼卵の検卵作業 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業を実施しました。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者に順次発送しています。また、一部の発眼卵を次の親魚養成用として下呂支所に残し、ふ化室に収容しています。

|

白っぽく変色したのが死卵 (左)、橙色が生卵 (右)

検卵機を使用しても少数の死卵が残るため、

目視観察と手作業による検卵が不可欠

|

|

|

| 2013 年 5 月 10 日 (金) |

|

| 調査候補地の下見 |

|

|

|

|

|

|

渓流魚の調査候補地の下見を行いました。

今回は 4 地点を巡回して、河川規模 ・淵の状況

・堰堤の位置などを確認しました。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 9 日 (木) |

|

| 飼育魚の移動 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今週の作業では、B 号池で飼育していたアマゴを

C 号池に、A 号池で飼育していたヤマメを B

号池にそれぞれ移動させました。

|

計数しながら 新しい飼育池に魚を投入

(左手にカウンターを持っている)

防鳥ネットをかぶせる

|

|

|

| 2013 年 5 月 8 日 (水) |

|

| ニジマスの発眼卵をふ化室に収容 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの発眼卵をふ化室に収容しました。ふ化室への収容は、検卵

(関連記事 : 4 月 18 ・26 日、5 月 2 ・7

日) が完了した後に行っています。

ふ化室では、まず 「ふ化盆 (ふかぼん)」

と呼ばれる枠付きの金網に発眼卵を小分けして入れます。ふ化盆は、いくつか重ねた状態で上下を針金で固定し、ふ化水槽の中に設置します。ふ化水槽では、井戸水を流してふ化盆の中で発眼卵をふ化させた後、仔魚期の終わりまで収容しています。

|

ふ化盆に発眼卵を小分けして入れる

発眼卵を小分けした ふ化盆を重ねる

重ねた ふ化盆の上下を針金で固定

ふ化水槽に入れる

井戸水を流しながら、仔魚期の終わりまで収容

ふたで遮光して完了

|

|

|

| 2013 年 5 月 7 日 (火) |

|

| ニジマスの発眼卵の検卵作業 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、今週もニジマスの発眼卵の検卵作業を実施しています。

現在は、4 月中旬から下旬に人工受精を行った卵が発眼期を迎えており、検卵作業を順次行っています。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 6 日 (月) |

|

| 連休中の飼育管理 |

|

|

|

|

|

|

連休中も当番の職員が出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して水槽やスクリーンの掃除などを行いました。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 3 日 (金) |

|

| オオサンショウウオ |

|

|

|

|

|

|

オオサンショウウオ (Andrias japonicus) は、日本固有かつ最大の両生類です。岐阜県内の川にも分布しており、潜水調査の時に見かけることがあります

(関連記事 : 2010 年 9 月 16 日)。

オオサンショウウオは、現在は国の天然記念物に指定されていて採捕などが禁じられていますが、古くは食用にされていました。明治時代に編纂された

「美濃飛騨両國諸川棲息魚介圖」 によれば、“外皮悪臭アル”

らしいのですが、“外皮ヲ剥奪セシメテ” から食べれば

“肉潔白ニシテ味最モ美ナリ” だったそうです。

江戸時代末期の天保〜萬延年間 (1830〜1860

年) の編纂とされる 「新撰美濃志」 には、長良川水系の津保川沿いにある武儀郡鳥屋市村

(現 関市上之保鳥屋市) や板取川沿いにある武儀郡白谷村

(現 関市板取白谷) の産物のひとつとして

“山椒魚” が記載されています。美濃飛騨両國諸川棲息魚介圖には、オオサンショウウオが

“美濃國武儀郡津保谷川板取川同國郡上郡ノ溪流等ニ多ク産スル”

とあることから、新撰美濃志の鳥屋市村や白谷村の産物にある山椒魚は、どうやら本種を指しているようです。その巨体ゆえ、古くから人々の耳目を引きつける存在だったことがうかがわれます。

|

|

|

|

| 2013 年 5 月 2 日 (木) |

|

| ニジマスの発眼卵の検卵作業 |

|

|

|

|

|

|

先月に引き続き、下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業を実施中です。

現在は、4 月上旬に人工受精を行った卵が発眼期を迎えており、検卵作業を順次行っています。

|

橙色が生卵、 白っぽく変色したのが死卵

検卵機による 死卵 (左側のざる) と

生卵 (右側のざる) との分別

目視観察と手作業による検卵

|

|

|

| 2013 年 5 月 1 日 (水) |

|

| 養殖魚の魚病診断 |

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはニジマスです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫

・細菌 ・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

記 事

アマゴの朴葉寿司

アユの側線上方横列

鱗数の計数作業

アユ放流種苗の

保菌検査

飼育魚の移動

養殖魚の魚病診断

アユ釣り

長良川河口堰魚道を

遡上するアユと

ボラの群れ

サツキマスの

入荷状況

屋外水槽の

設置と配管

セキレイ

オイカワと

カワムツの保菌検査

かわむし

標識サツキマス

岐阜大学 応用

生物科学部 1 年生

フィールド科学

基礎実習

飼育魚の移動

アユ放流種苗の

保菌検査

飼育池の掃除

ニジマスの

発眼卵の検卵作業

調査候補地の下見

飼育魚の移動

ニジマスの発眼卵を

ふ化室に収容

ニジマスの

発眼卵の検卵作業

連休中の飼育管理

オオサンショウウオ

ニジマスの

発眼卵の検卵作業

養殖魚の魚病診断

|