トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2011 年 5 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

| 1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

| 8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

| 15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

| 22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

| 29 |

30 |

31 |

|

|

|

|

< 4 月 6 月 >

|

|

2011 年 5 月 31 日 (火)

アマゴの朴葉寿司

|

|

|

|

|

朴葉寿司 (ほおばずし) は、ホオノキの若葉が大きくなる晩春から初夏にかけて、岐阜県飛騨地方や東濃地方などの家庭で作られる郷土料理です。

名古屋女子大学が行った飛騨川 (益田川)

流域の食文化の調査によれば、朴葉寿司の具として使われる魚はマスあるいはサバが主流とされており、地元の川で捕れた魚を使うという例は登場してきません

(鈴木ほか 1969.名古屋女子大学紀要 15 巻)。毎年この時期になると、飛騨地方の食料品店では、朴葉寿司用の

“マス” が店頭に並びますが、産地表示を見ると県外産あるいは国外からの輸入物がほとんどで、地元産のものが見つからないのが残念なところです。

そうした中、近年、下呂市や中津川市などでは、地元で育てられたアマゴを具にした朴葉寿司が新たに登場しています。下呂市萩原町羽根地区で作られている

「ざっこ寿司 (関連記事 : 2010 年 5 月 5

日)」 と同様、特産品としての展開が期待されます。

〆アマゴをのせたタイプ |

|

甘露煮をのせたタイプ |

|

|

|

|

2011 年 5 月 30 日 (月)

ニジマスの仔魚の池出し

|

|

|

|

|

下呂支所のふ化水槽 (関連記事 : 5 月 13

日) に収容していたニジマスの発眼卵がふ化し、卵黄を吸収し終わって、自分でエサを食べ始める餌付け時期となりました。

卵黄を吸収し終わる時期になると、ふ化水槽からふ化盆を取り出して、仔魚をふ化室のコンクリート池に収容しています。われわれはこれを

「池出し (いけだし)」 と呼んでいます (関連記事

: 2010 年 12 月 15 日)。池出しは先週の作業で完了し、現在、餌付けを行っています。

ふ化水槽から ふ化盆を取り出す |

|

ふ化盆を開封する |

|

仔魚を餌付け用の水槽に出す |

|

|

|

|

2011 年 5 月 29 日 (日)

大雨

|

|

|

|

|

台風 2 号の接近により 27 日の夜から雨が続いており、下呂支所の飼育用水の水源である飛騨川

(益田川) が増水しています。

下呂支所では、29 日昼過ぎから翌 30 日の早朝まで職員が待機し、飼育池のスクリーンの掃除など維持管理にあたりました。

|

|

|

2011 年 5 月 27 日 (金)

冷水病に強いアユ

|

|

|

|

|

冷水病は、アユの養殖場で最も被害の大きい病気です。

当研究所では、冷水病に強いアユを作るため、アユの冷水病に対する強さを調べています。今後、調べた結果をふまえて、さらに冷水病に強いアユを作るため、研究を進めていきます。

|

|

|

2011 年 5 月 26 日 (木)

渓流で測量

|

|

|

|

|

調査予定区間の川幅や流程を測定しました。

|

|

|

2011 年 5 月 25 日 (水)

渓流で魚類調査

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。イワナとアマゴの生息を確認しました。

|

|

|

2011 年 5 月 24 日 (火)

飼育魚の移動

|

|

|

|

|

天気も良くなり、水温も上昇してきました。

下呂支所では、ふ化室で飼育していたアマゴやヤマメの稚魚

(関連記事 : 2010 年 12 月 15 日) を屋外の飼育池に先週から順次移動させています。

|

|

|

2011 年 5 月 23 日 (月)

岐阜大学 応用生物科学部 1 年生

フィールド科学基礎実習

|

|

|

|

|

岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程 1

年生が 20 日に 「フィールド科学基礎実習」

の一環で下呂支所に来訪しました。

当研究所の職員が下呂総合庁舎大会議室において

「外来種のリスクと管理」 と 「飛騨地方における渓流魚の生息状況」

について講演しました。その後、下呂支所の敷地内を巡回し、飼育施設の概要や実験水路での取り組みについて紹介しました。

|

|

|

2011 年 5 月 21 日 (土)

馬瀬川フィッシングアカデミー テンカラ釣り講座

|

|

|

|

|

2011 年度 「馬瀬川フィッシングアカデミー

テンカラ釣り講座」 が下呂市馬瀬の 「フィッシングセンター

水辺の館」 で開催されました。

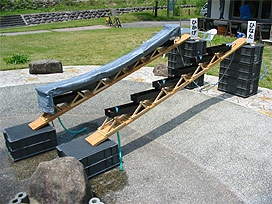

当研究所の職員は、水温観察水路を使用した公開実験

「川ぞいの林のやくわり」 を行い、渓畔林による渓流水温の維持機能について解説しました。

水温観察水路

|

|

|

|

|

2011 年 5 月 20 日 (金)

渓流資源増大技術開発事業 第 1 回検討委員会

|

|

|

|

|

水産庁で渓流資源増大技術開発事業 第 1 回検討委員会が開催され、今年度の研究計画について発表し、事業に参加している独立行政法人や県、大学の研究者と活発な質疑を行いました。

|

|

|

2011 年 5 月 19 日 (木)

飼育魚の移動

|

|

|

|

|

下呂支所では、屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今週の作業では、アマゴ 2 系統とヤマメ 2

系統の移動を行いました。

|

|

|

2011 年 5 月 18 日 (月)

アユの保菌検査

|

|

|

|

|

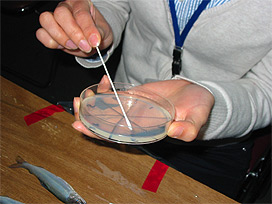

16 日に引き続き、17 日にも下呂支所に県内の漁業協同組合からアユ放流種苗の冷水病菌などの保菌検査の依頼がありました。

今回も、えらと腎臓の組織片を寒天培地に塗って培養した後、菌の有無を調べる予定です。

培地へのサンプルの塗布

この後、培養と判定に

3 週間程度を要する |

|

|

|

|

2011 年 5 月 17 日 (火)

渓流で魚類調査

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。2 河川で調査し、イワナとヤマメの生息を確認しました。

|

|

|

2011 年 5 月 16 日 (月)

アユの保菌検査

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の漁業協同組合からアユ放流種苗の冷水病菌などの保菌検査の依頼がありました。

えらと腎臓の組織片を寒天培地に塗って培養した後、菌の有無を調べる予定です。

培地へのサンプルの塗布

この後、培養と判定に 3 週間程度を要する |

|

|

|

|

2011 年 5 月 13 日 (金)

ニジマスの発眼卵の移動

|

|

|

|

|

下呂支所で継代するニジマスの発眼卵をふ化室の縦型ふ化槽に収容しました

(関連記事 : 5 月 2 ・11 日)。

卵を収容したふ化盆を ふ化槽に入れる

(関連記事 : 2010 年 11 月 12 日) |

|

ふたをして、井戸水を流しながら、

仔魚期の終わりまで収容 |

|

|

|

|

2011 年 5 月 12 日 (木)

ウシモツゴの勉強会

|

|

|

|

|

11 日に美濃市と関市の小学生を対象とするウシモツゴの勉強会を開催しました。

勉強会では、「ウシモツゴを守る会」 会員が講師となり、参加した児童にウシモツゴの飼育方法や外来魚の危険性を教えました。児童らはとても熱心に、また、興味深げに聴いてくれました。

|

|

|

2011 年 5 月 11 日 (水)

ニジマスの発眼卵の検卵作業

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業を行いました。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者に発送しました。また、一部の発眼卵を次の親魚養成用として下呂支所に残し、ふ化室に収容しました。これで今シーズンのニジマスの発眼卵の検卵作業が終了しました。

計量して 網袋に小分けする |

|

保冷箱に入れる |

|

梱包して発送 |

|

|

|

|

2011 年 5 月 10 日 (火)

飼育魚の選別作業

|

|

|

|

|

下呂支所でヤマメの選別作業を行いました。

ヤマメは降海型が出現する時期であり、きれいなスモルト個体がいました。

スモルト : 回遊型個体 (上側)

パー : 河川残留型個体 (下側) |

|

|

|

|

2011 年 5 月 9 日 (月)

飼育魚の移動

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育中のアマゴが成長し水槽が手狭になったので、より大型の水槽に計数して移しました。

計数しながら 新しい水槽に魚を投入

(左手にカウンターを持っている) |

|

|

|

|

2011 年 5 月 8 日 (日)

アユの標識方法の現場指導

|

|

|

|

|

下呂市内の川で地元の市民団体によりアユの標識放流が行われました。当研究所の職員は、現場での作業に立ち会い、ヒレの切除による標識方法を指導しました。

|

|

|

2011 年 5 月 6 日 (金)

ニジマスの発眼卵の検卵作業

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業を引き続き行っています。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者に順次発送しています。

橙色で透明感があるのが 生卵 (右側)

白く変色しているのが

死卵

(左側) |

|

|

|

|

2011 年 5 月 5 日 (木)

キジ

|

|

|

|

|

本所のある 「河川環境楽園」 は、林や緑地が広がっており、様々な生き物が生息しています。そんな中で今回

キジ (Phasianus versicolor) を発見し撮影しました (写真の黄色の円内)。

キジは日本を代表する国鳥ですが、人間の生活圏内にも結構生息しており、人前に出ることもそれほど珍しくありません。しかし、その割には警戒心が強く、今回も立ち止まってカメラを構えている間に走り去って

(飛ばないんです これが) しまい、鮮明な写真が撮れませんでした。

|

|

|

2011 年 5 月 4 日 (水)

養殖魚の魚病診断

|

|

|

|

|

2 日に下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはアマゴです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫

・細菌 ・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

えらや腎臓から採取したサンプルを顕微鏡で確認 |

|

|

|

|

2011 年 5 月 3 日 (火)

春霞

|

|

|

|

|

表題のように呼べば聞こえが良いのでしょうが、今年初の黄砂です。

下呂支所周辺では、晴れなのに遠くの山がうっすらぼやけています。

|

|

|

2011 年 5 月 2 日 (月)

ニジマスの発眼卵の検卵作業

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業が続いています。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者に順次発送しています。また、一部の発眼卵を次の親魚養成用として下呂支所に残し、ふ化室に収容しています。

残った死卵を 目視観察と手作業で除去 |

|

|

|

|

|

|

記 事

アマゴの朴葉寿司

ニジマスの

仔魚の池出し

大雨

冷水病に強いアユ

渓流で測量

渓流で魚類調査

飼育魚の移動

岐阜大学 応用生物

科学部 1 年生

フィールド科学

基礎実習

馬瀬川

フィッシング

アカデミー

テンカラ釣り講座

渓流資源

増大技術開発事業

第 1 回検討委員会

飼育魚の移動

アユの保菌検査

渓流で魚類調査

アユの保菌検査

ニジマスの

発眼卵の移動

ウシモツゴの勉強会

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

飼育魚の選別作業

飼育魚の移動

アユの標識方法の

現場指導

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

キジ

養殖魚の魚病診断

春霞

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

|