トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2011 年 4 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

|

|

1 |

2 |

| 3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

| 10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

| 17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

| 24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

< 3 月 5 月 >

|

|

2011 年 4 月 30 日 (土)

大雨

|

|

|

|

|

下呂支所では、27 日から風を伴う大雨が降りました。そのため残っていた桜の花はすべて散ってしまいました

(上の写真)。

昨年 (2010 年 4 月 18 日参照) も書いたのですが、桜の花びらは注水を詰まらせるため水管理上厄介者です。それが今年は川の増水

(写真 1) によるゴミ類とセットでやってきました

(写真 2)。28 日は一日中、注水部の掃除に明け暮れました。

写真 1 |

|

写真 2 |

|

|

|

|

2011 年 4 月 29 日 (金)

降湖型のアマゴ

|

|

|

|

|

岐阜県に生息するアマゴの中には、本来海に行く降海型

(こうかいがた) であった個体が途中にあるダムのため、海まで降ることができず、ダム湖を海として利用する個体がいます。これらの魚は専門的には降湖型

(こうこがた) と呼ばれます。降湖型個体は河川残留型のアマゴのようにパーマークはなく、体色は銀色、背中は薄い青緑で、背びれ端に

「つま黒」 と呼ばれる黒斑を持ち、降海型の個体とほとんど変わりません。

ダム湖は海ほど生産力が高くないため、普通、降湖型は降海型ほど大きくなれないようですが、県内には降海型と同じぐらいの大きさの個体が釣れることで有名なダム湖もあります。

写真のアマゴは 県内のダム湖で 4 月に釣獲した降湖型です。ちなみにヒットルアーのスプーンはこのダム湖で良く釣れるのですが、残念ながら現在生産終了です。

|

|

|

2011 年 4 月 28 日 (木)

コイヘルペスウイルス病の検体採取研修会

|

|

|

|

|

27 日、本所において、農林事務所の担当職員を対象に、コイヘルペスウイルス

(KHV) 病の検体採取に関する研修会を実施しました。

研修会では、KHV 病の概要や検体採取の注意点、ニゴイやフナ等のコイと見間違える恐れのある魚との見分け方について説明し、実際にコイを使用して検体採取を体験してもらいました。

|

|

|

2011 年 4 月 27 日 (水)

ニジマスの発眼卵の検卵作業

|

|

|

|

|

検卵機による 生卵と死卵との分別作業 |

|

下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業を今週も実施中です。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者に順次発送しています。

残った死卵を 目視観察と手作業で除去 |

|

|

|

|

2011 年 4 月 26 日 (火)

養殖魚の魚病診断

|

|

|

|

|

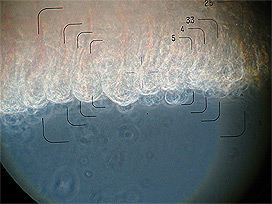

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはニジマスです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫

・細菌 ・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

鰓や腎臓から採取したサンプルを顕微鏡で確認 |

|

顕微鏡で見た鰓の組織 |

|

|

|

|

2011 年 4 月 25 日 (月)

ニジマスの採卵と人工受精

|

|

|

|

|

下呂支所で今年 8 回目のニジマスの採卵と人工受精を行いました。

3 月 8 日に開始した今年の採卵と人工受精は、これで終了しました。

受精卵を卵収容水槽に入れる |

|

|

|

|

2011 年 4 月 23 日 (土)

地域の状況を踏まえた効果的な増殖手法開発事業

計画検討会

|

|

|

|

|

「内水面漁業振興対策事業」 のうち 「地域の状況を踏まえた効果的な増殖手法開発事業」

の計画検討会が 21 日に水産庁で開催されました。

当研究所の職員は、今年度のアマゴ ・ヤマメの調査計画について発表し、(独)

水産総合研究センターや他県の研究機関の職員と意見交換を行いました。

|

|

|

2011 年 4 月 22 日 (金)

ニジマスの発眼卵の検卵作業

|

|

|

|

|

検卵機による

生卵と死卵との分別作業 |

|

先週に引き続き、下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業を実施中です。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者に順次発送しています。

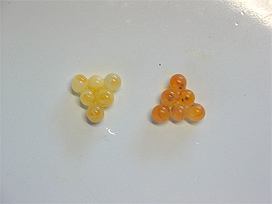

橙色で透明感があるのが 生卵 (右側)

白く変色しているのが 死卵 (左側) |

|

残った死卵を

目視観察と手作業で除去 |

|

|

|

|

2011 年 4 月 21 日 (木)

アユの保菌検査

|

|

|

|

|

本所に、県内の漁業協同組合からアユの保菌検査の依頼がありました。

種苗の来歴や河川の水温等の状況を聞き取りながら、検体の外観や内臓、鰓等の状態をチェックし、鰓や腎臓の検鏡観察

(顕微鏡による組織片の観察) を行って異常の有無を確認します。また、鰓と腎臓の組織片を寒天培地に塗り、後日、生えてきた菌を遺伝子診断します。

鰓や腎臓からサンプルを採取 |

|

|

|

|

2011 年 4 月 20 日 (水)

ウシモツゴ親魚交換会

|

|

|

|

|

今年で 6 回目となるウシモツゴ親魚交換会が

19 日に岐阜県淡水魚園水族館アクア・トト ぎふで開催されました

(関連記事 : 2009 年 4 月 27 日 ・2010 年

4 月 9 日)。

早く新しい水に馴染んでたくさんの子孫を残してもらいたいものです。

親魚の梱包作業 |

|

|

|

|

2011 年 4 月 19 日 (火)

ニジマスの採卵と人工受精

|

|

|

|

|

下呂支所で今年 7 回目のニジマスの採卵と人工受精を行いました。

親魚の取り上げ作業 |

|

卵の採取 |

|

精液の採取 |

|

受精前に精子の運動性を確認 |

|

受精作業 |

|

|

|

|

2011 年 4 月 18 日 (月)

桜

|

|

|

|

|

下呂支所の桜が満開となりました。

ウグイは、岐阜県の川に広く分布する魚のひとつで、県内各地に

“あかうお” や “おぐい” など複数の方言があり、岐阜市の一部では

“さくらうぐい” とも呼ばれています (金古

1984)。 “さくらうぐい” は、桜の名を冠した淡水魚の数少ない例のひとつです

(関連記事 : 2010 年 4 月 10 日 さくらばえ)。

北隣の富山県の庄川や小矢部川流域でも、産卵期

(4-6 月) を迎えて婚姻色が現れたウグイ親魚が

“さくらうぐい” と呼ばれています (田中

1993)。この地域では、“さくらうぐい” が春の味覚として珍重されており、炭火で焼いて山椒味噌で賞味されています。

参考文献

金古弘之.1984.わたしのまわりの魚たち.自費出版.

田中 晋.1993.とやまの川と湖の魚たち.シー・エー・ピー,

富山市.

婚姻色が現れたウグイ親魚

“さくらうぐい” という名は、桜が開花する頃に

婚姻色が現れ始めることに由来しているらしい |

|

|

|

|

2011 年 4 月 17 日 (日)

春の長良川

|

|

|

|

|

菜の花咲く春の長良川です。そろそろアユの遡上が本格化し、サツキマスが遡上し始めます。

|

|

|

2011 年 4 月 15 日 (金)

養殖魚の魚病診断

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはイワナです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫

・細菌 ・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

2011 年 4 月 14 日 (木)

ニジマスの発眼卵の検卵作業

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業を実施中です。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者への出荷を順次行っています

(関連記事 : 4 月 7 日)。

橙色で透明感があるのが 生卵 (右側)

白く変色しているのが

死卵 (左側) |

|

|

|

|

2011 年 4 月 13 日 (水)

飼育魚の選別作業

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育しているイワナの池が混み合ってきたので選別しました。

|

|

|

2011 年 4 月 12 日 (火)

ニジマスの採卵と人工受精

|

|

|

|

|

下呂支所で今年 6 回目のニジマスの採卵と人工受精を行いました。

親魚の成熟度合いを確認して、可能であれば、採卵と人工受精をあと

1 ・2 回行う予定です。

親魚の選別作業 (成熟が完了した個体を

選び出して、採卵と人工受精に使用する) |

|

親魚から採取した精液 (左側) と 卵 (右側) |

|

受精作業 |

|

受精卵を卵収容水槽に入れる |

|

|

|

|

2011 年 4 月 11 日 (月)

セキレイ

|

|

|

|

|

下呂支所の敷地内には、セグロセキレイ ・ハクセキレイ ・キセキレイの 3 種類のセキレイがいます。

セキレイは体が小さいので、A 号池の金網の目を抜けてケージの中によく出入りしています。しかし、サギやササゴイ

(関連記事 : 2010 年 1 月 28 日・8 月 9

日) と違って飼育魚を食害することはないし、アオゲラ

(関連記事 : 2010 年 12 月 23 ・28 日)

のように施設に穴を開けることはないので、大目に見ています。

G 号池に来た セグロセキレイ |

|

G 号池に来た ハクセキレイ |

|

庁舎に来た キセキレイ |

|

|

|

|

2011 年 4 月 8 日 (金)

ニジマスの発眼卵の検卵作業

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの発眼卵 (はつがんらん)

の検卵 (けんらん) 作業が始まりました。

発生の最終段階の卵は、発現した眼球が透けて見えることから

「発眼卵」 と呼ばれます。卵は、受精後しばらく安静が必要ですが、発眼卵の段階になると外部からの衝撃に比較的強くなり、収容水槽から取り出すことができるので、検卵機により生卵と死卵とを分別する作業が可能になります。死卵を放置すると、水カビ発生の原因となるので取り除かなければなりません。ただし、検卵機による除去では、少数の死卵が残るため、残った死卵を目視観察と手作業で取り除く必要があります

(関連記事 : 2010

年 11 月 10 日)。

これらの作業は 「検卵」 と呼ばれ、卵の出荷やふ化室への移送の前に必ず行っています。検卵が終了した発眼卵は、養殖業者への出荷や当研究所での継代飼育などに使用しています。

卵収容水槽からサイフォンで発眼卵を取り出す |

|

検卵機に投入 |

|

検卵機による 生卵と死卵との分別作業 |

|

死卵 (左側のざる) と 生卵 (右側のざる) |

|

目視観察と手作業による検卵作業 |

|

|

|

|

2011 年 4 月 7 日 (木)

飼育魚の移動

|

|

|

|

|

魚を移し替える前に 移動先の飼育池を掃除 |

|

下呂支所では、屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今回の作業では、B 号池 1 ヶ所で飼育していたアマゴを

B および C 号池の計 3 ヶ所に分けました。

飼育魚の取り上げ |

|

計数しながら 新しい飼育池に魚を投入

(左手にカウンターを持っている) |

|

|

|

|

2011 年 4 月 6 日 (水)

カジカの発眼卵の検卵作業

|

|

|

|

|

先月に引き続き、下呂支所でカジカの発眼卵の検卵作業を実施中です

(関連記事 : 2 月 3 ・8 日、3 月 3 ・18

日)。

検卵が終わった発眼卵はふ化用の水槽に収容し、ふ化後は人工海水で飼育しています

(関連記事 : 2 月 10 ・21 日、3 月 24 日)。

仔魚の飼育水槽 |

|

|

|

|

2011 年 4 月 5 日 (火)

ニジマスの採卵と人工受精

|

|

|

|

|

下呂支所で今年 5 回目のニジマスの採卵と人工受精を行いました。

同じ系統の魚で、かつ同じ池で飼育してきた魚であっても、成熟の時期には個体差

(最大で 1 ヶ月半ほど) があります。そのため、親魚の成熟度合いを定期的に確認して、毎回、採卵可能な個体だけを選び出して採卵と人工受精を行っています。

親魚の選別作業 (成熟が完了した個体を

選び出して、採卵と人工受精に使用する) |

|

親魚の成熟度合いは 1 個体ずつ触診して確認 |

|

|

|

|

2011 年 4 月 4 日 (月)

飼育魚の移動

|

|

|

|

|

下呂支所では、屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今日の作業では、B 号池で飼育していたアマゴを選別し、大型の個体を

C 号池に、小型の個体を A 号池にそれぞれ移し替えました。

計数しながら 新しい飼育池に魚を投入

(左手にカウンターを持っている) |

|

|

|

|

2011 年 4 月 1 日 (火)

ポワソン ダブリル

|

|

|

|

|

魚をかたどったアップルパイ |

|

4 月 1 日は、日本ではエイプリルフールの日としてすっかり定着していますが、フランスでは

「Poisson d'avril (ポワソン ダブリル :

“4 月の魚” の意)」 といって、魚をかたどったパイやチョコレートなどを食べる風習があるそうです。

美濃地方にはアユをかたどった和菓子がありますし、世界を見わたすと魚をモチーフにした菓子がまだまだ見つかるかもしれません。

|

|

|

|

|

記 事

大雨

降湖型のアマゴ

コイヘルペス

ウイルス病の

検体採取研修会

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

養殖魚の魚病診断

ニジマスの採卵と

人工受精

地域の状況を

踏まえた効果的な

増殖手法開発事業

計画検討会

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

アユの保菌検査

ウシモツゴ

親魚交換会

ニジマスの採卵と

人工受精

桜

春の長良川

養殖魚の魚病診断

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

飼育魚の選別作業

ニジマスの採卵と

人工受精

セキレイ

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

飼育魚の移動

カジカの発眼卵の

検卵作業

ニジマスの採卵と

人工受精

飼育魚の移動

ポワソン ダブリル

|