トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2011 年 3 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

| 6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

| 13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

| 20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

| 27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

|

|

< 2 月 4 月 >

|

|

2011 年 3 月 31 日 (木)

カゲロウの羽化

|

|

|

|

|

下呂支所の水路でカゲロウが羽化していました。

カゲロウ類はトビケラ類、カワゲラ類と並び渓流魚の重要な餌のひとつです。この羽化のため浮上してくる時は渓流魚にとって楽に捕食できるチャンスのため、摂餌が活発になるということが釣り人の間で知られています。

今年は例年より水温が低いためか渓流魚の活性はどこの河川も今ひとつの状態が続いているようです。これを機にそろそろ、たくさん釣れるようになって欲しいと思います。

|

|

|

2011 年 3 月 30 日 (水)

飼育魚の移動

|

|

|

|

|

下呂支所では、屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今週の作業では、B 号池で飼育していたアマゴの一部を

C 号池に分けました。また、来年の採卵用の親魚候補のニジマスを

F 号池から H 号池に移し替えたほか、A 号池で飼育していたニジマスの幼魚を

F 号池に移し替えました。

計数しながら

新しい飼育池に魚を投入

(左手にカウンターを持っている) |

|

魚の投入後、飼育池に針金を張る |

|

防鳥ネットをかぶせる |

|

防鳥ネットを固定して完了 |

|

|

|

|

2011 年 3 月 29 日 (火)

ニジマスの採卵と人工受精

|

|

|

|

|

下呂支所で今年 4 回目のニジマスの採卵と人工受精を行いました。

親魚の成熟度合いを確認しながら、来月も採卵と人工受精を行う予定です。

オス親魚からの精液の採取作業 |

|

受精直前に顕微鏡で精子の運動性を確認 |

|

顕微鏡で見た精子 |

|

受精作業 |

|

|

|

|

2011 年 3 月 28 日 (月)

春の訪れ

|

|

|

|

|

下呂支所の梅の花が咲き出しました。ウグイスの声も聞こえ始めました。ようやく春が来てくれました。

|

|

|

2011 年 3 月 25 日 (金)

カジカの仔魚の餌

|

|

|

|

|

アルテミアの幼生 (全長 約 0.5 mm) |

|

下呂支所では、カジカの仔魚の餌として 「アルテミア」

を使用しています。アルテミアは、甲殻類の

1 種で、カジカの仔魚の飼育には欠かせない餌です。

アルテミアは、乾燥状態の卵が市販されており、これを

28 ℃程度に加温した 3 % 食塩水中に入れておくと、1

日ほどでふ化します。下呂支所では、アルテミアを毎日ふ化させており、容器内のアルテミアをプランクトンネットで回収して、カジカの仔魚に与えています。

プランクトンネットで容器からアルテミアを回収 |

|

アルテミアは橙色で、大量にいると、

写真のように水が橙色に染まったように見える |

|

カジカ仔魚の飼育水槽に入れる |

|

|

|

|

2011 年 3 月 24 日 (木)

人工海水の準備

|

|

|

|

|

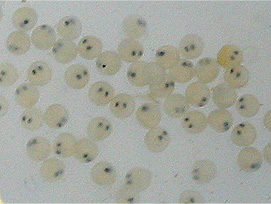

カジカの仔魚 |

|

下呂支所では、カジカの仔稚魚は海水で飼育しています

(関連記事 : 2 月 21 日)。

内陸部にある当研究所では海水を採取することができないので、カジカの仔稚魚の飼育には人工海水を用いています。人工海水は、食塩

・にがり ・重曹などの主要な成分を調合して自作する場合と、市販の人工海水の素を水に溶かして作る場合とがあります

(関連記事 : 2 月 10 日)。今回は、食塩

・にがり ・重曹などを調合して自作しました。

|

|

|

2011 年 3 月 23 日 (水)

井戸の日よけシートの取り付け

|

|

|

|

|

下呂支所の井戸で、日よけシートの取り付けを行いました。

井戸の中に藻が生えると、配水管が詰まるなどトラブルの原因になるので、春から秋は、藻が生えないよう井戸に日よけシートをかぶせて遮光しています。ただし、冬は、雪の重みで破れる恐れがあるので、毎年、雪が降り始める直前に日よけシートを取り外しておき、春先に再度取り付けるようにしています

(関連記事 : 2010 年 12 月 13 日)。

↓

|

|

シートの固定作業 |

|

|

|

|

2011 年 3 月 22 日 (火)

ニジマスの採卵と人工受精

|

|

|

|

|

下呂支所で今年 3 回目のニジマスの採卵と人工受精を行いました。

親魚の成熟度合いを確認しながら、来週以降も採卵と人工受精を行う予定です。

親魚の選別作業 (成熟が完了した個体を

選び出して、採卵と人工受精に使用する) |

|

採卵作業 |

|

|

|

|

2011 年 3 月 21 日 (月)

アマゴのアルビノ

|

|

|

|

|

アルビノ (白化個体) とは、先天的に黒色の色素をつくる能力がない個体のことです。魚類を含めさまざまな動物でごくまれに出現しますが、自然界で生き残る個体は少ないと考えられ、発見されるとよくニュースになります。鳥類やほ乳類では名前の通り白い個体が多いですが、魚類では黄色っぽくなるものが多いようです (関連記事 : 2009 年 9 月 2 日 アカザのアルビノ)。

下呂支所では、アマゴのアルビノを飼育しています

(関連記事 : 2010 年 1 月 25 日 ・10 月

30 日 ・12 月 15 日、2011 年 1 月 25 日)。これは、通常の系統のアマゴの中から突然変異によって出現した個体を初代親魚とし、交配を繰り返してアルビノ系統として固定したものです。

くもり |

|

はれ |

|

ニジマスでは、長野県水産指導所 (現 長野県水産試験場)

で昭和 31 年 (1956 年) に出現したアルビノが品種として固定されています

(加藤 1990)。これらは、通常のニジマスと異なり、直射日光が強い時は日陰に集まるとのことです

(山本 1991)。

下呂支所のアマゴのアルビノも同様で、曇った日は飼育池全体に散らばって泳いでいますが、晴れた日は日陰に密集しており、日光を避けているようです。

参考文献

加藤憲司.1990.ヤマメ ・アマゴ その生態と釣り.釣り人社,

東京.

山本 聡.1991.イワナ その生態と釣り.釣り人社,東京.

|

|

|

2011 年 3 月 18 日 (金)

カジカの発眼卵の検卵作業

|

|

|

|

|

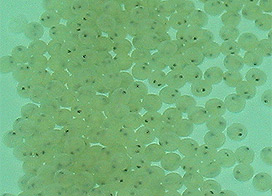

下呂支所でカジカの発眼卵の検卵作業を実施中です

(関連記事 : 2 月 3 ・8 日、3 月 2 日)。

検卵が終わった発眼卵は、ふ化用の水槽に順次収容しています。

直径 約 2 mm 、重量 約 0.007 g |

|

|

|

|

2011 年 3 月 17 日 (木)

ろ過槽の掃除

|

|

|

|

|

本所のアユの飼育用水の淡水化に伴い、6 ヶ月間使用したろ過槽の掃除を行いました。長い間、掃除していなかったので、非常にきれいになりました。

ろ材 |

|

|

|

|

2011 年 3 月 16 日 (水)

飼育池の掃除

|

|

|

|

|

下呂支所は、屋外に飼育池を有する施設です。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前には掃除をしています。

|

|

|

2011 年 3 月 15 日 (火)

ニジマスの採卵と人工受精

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの採卵と人工受精を実施中です。

親魚の成熟度合いを確認しながら、来週以降も採卵と人工受精を行う予定です。

受精させる前に精子の運動性を顕微鏡で確認 |

|

|

|

|

2011 年 3 月 14 日 (月)

養魚講習会

|

|

|

|

|

下呂市萩原町の岐阜県下呂総合庁舎において、「平成

22 年度 第 2 回 養魚講習会」 を開催しました

(関連記事 : 2010 年 10 月 1 日)。

今回の養魚講習会には県内の養殖業者 20 名が参加しました。「自発摂餌から見たアマゴのスモルトとパーの摂餌活性の違い」、「養殖魚の品質向上を目指して−ニジマスを例に−」、「養殖魚の鮮度を考える」という

3 題を講演し、講演後は意見交換を行いました。

|

|

|

2011 年 3 月 11 日 (金)

アマゴの選別作業

|

|

|

|

|

同じ池で飼育している同じ系統の魚でも、成長速度には個体差があります。水槽実験などでは、使用する魚のサイズを揃える必要があるので、選別かご

(関連記事 : 2009 年 7 月 6 日) を使用して、必要な体サイズの個体を選び出しています。

今日の作業では、下呂支所の A 号池で飼育中のアマゴの選別を行いました。

選別かご |

|

|

|

|

2011 年 3 月 10 日 (木)

シリーズ 河川研の備品紹介 2

〜 サーマルサイクラー

〜

|

|

|

|

|

「シリーズ 河川研の備品紹介」 と称して、クリーンベンチ

(関連記事 : 2010 年 11 月 25 日) を紹介してから月日が流れてしまいましたが、シリーズ第

2 弾の備品を紹介します。

今回紹介する備品は 「サーマルサイクラー」

です。この備品を使うと、DNA を増やすことが出来るため、魚の病気の検査などに使用しています。当研究所の機器は、一度に

96 サンプルの処理が可能です。DNA を増やす方法は

PCR 法と言い、最近では、例えば鳥インフルエンザの検査のひとつとしても用いられている手法です。

|

|

|

2011 年 3 月 9 日 (水)

水路の掃除

|

|

|

|

|

6 日に下呂市萩原町羽根地区で水路の掃除が行われました。

下呂支所の導水路も一時的に水を止めて、職員が草の除去やごみ拾いを行いました

(関連記事 : 2 月 23 ・25 日)。

|

|

|

2011 年 3 月 8 日 (火)

ニジマスの採卵と人工受精

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの採卵と人工受精が始まりました。

今後、4 月中旬まで、成熟した親魚を選別しながら採卵と人工受精を順次行う予定です。

飼育池からの親魚の取り上げ |

|

親魚の選別作業 (成熟が完了した個体を

選び出して、採卵と人工受精に使用する) |

|

受精作業 |

|

受精卵を卵収容水槽に入れる |

|

|

|

|

2011 年 3 月 7 日 (月)

アマゴの体サイズ測定

|

|

|

|

|

下呂支所でアマゴの体サイズ測定を行いました。

同じ魚種であっても系統によって成長の速さに差が生じることがあれば、同じ系統であっても飼育方法によって差が生じることもあります。下呂支所では、アマゴやヤマメなどの体サイズ測定を目的に応じて随時行っており、どれくらいの差異があるのかを調べています。

|

|

|

2011 年 3 月 4 日 (金)

アマゴの採卵と人工受精

|

|

|

|

|

下呂支所でアマゴの採卵と人工受精を行いました。

アマゴの産卵期は通常 10 月頃ですが、夏から冬までの間、長日

(昼が長い) 条件で飼育を行うことで産卵期を遅らせ、この時期に採卵することが出来ます。同じ原理を用いたもので有名なのは、夏の間に照明をつけることで開花時期を遅らせる電照菊です。アマゴの場合、産卵期を人工的に遅くすると発眼率が低下するなどの問題が発生します。その解決のため、個体ごとに卵を管理し、発眼率のよいものだけを残して選抜しようと試みています。

採取した卵 |

|

受精後、卵をふ化盆に入れる |

|

ふ化盆を水槽に収容し、

井戸水を流して卵を育成する |

|

|

|

|

2011 年 3 月 3 日 (木)

カジカの発眼卵の検卵作業

|

|

|

|

|

先月に引き続き、下呂支所でカジカの発眼卵の検卵作業を実施しています

(関連記事 : 2 月 3 ・8 日)。

検卵が終わった発眼卵は、ふ化用の水槽に順次収容しています。

直径 約 2 mm 、重量 約 0.007 g |

|

|

|

|

2011 年 3 月 2 日 (水)

揖斐川水源地域の自然環境保全研修会

|

|

|

|

|

外来生物法に定める特定外来生物の移入防止、生物多様性の観点からみた水源地域の自然環境保全を目的とした研修会

(主催 :揖斐川町 ・(財) いびがわ生命の水と森の活動センター)

に講師として出席ました。

60 名ほどの出席者のもと、「外来生物とどのように向き合うのか」

という講演内容で外来生物にまつわる社会的動向、研究で明らかになってきたこと、法令等の整備状況、今後の課題などを講演しました。

|

|

|

2011 年 3 月 1 日 (火)

春間近

|

|

|

|

|

氷が溶けきった流し |

|

この数日の暖かさで下呂支所の流しの氷も完全に溶けました

(関連記事 : 1 月 5 ・31 日と比べてみてください)。春もすぐですね。

きれいにしました |

|

|

|

|

|

|

記 事

カゲロウの羽化

飼育魚の移動

ニジマスの採卵と

人工受精

春の訪れ

カジカの仔魚の餌

人工海水の準備

井戸の日よけ

シートの取り付け

ニジマスの採卵と

人工受精

アマゴのアルビノ

カジカの発眼卵の

検卵作業

ろ過槽の掃除

飼育池の掃除

ニジマスの採卵と

人工受精

養魚講習会

アマゴの選別作業

シリーズ 河川研の

備品紹介 2

〜 サーマル

サイクラー 〜

水路の掃除

ニジマスの採卵と

人工受精

アマゴの

体サイズ測定

アマゴの採卵と

人工受精

カジカの発眼卵の

検卵作業

揖斐川水源地域の

自然環境保全研修会

春間近

|