トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2019 年 5 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

| 5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

| 12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

| 19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

| 26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

|

< 4 月 6 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で FRP (強化プラスチック) 水槽の配置換えを行いました。

下呂支所では、飼育する魚種・体サイズ・尾数に応じて数種類の

FRP 水槽を使い分けています。今回の作業では、2

ヶ所に分けて配置していた FRP 水槽を 1 ヶ所に集約しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今日も渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は 16・22・27 日と同じ渓流の上流側の区間で実施し、アマゴ・イワナ・タカハヤ・アブラハヤ・カワヨシノボリ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

アマゴ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の敷地内にアオダイショウが現れました。

職員は、腕に巻き付かれる

(関連記事 :

5 月 28 日)

ことを警戒して早々に現場を離れました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、下呂支所の配水池にヤマカガシが現れました。

下呂支所は、飛騨川 (益田川) の河原の薮がすぐ近くにあるためか、敷地内にさまざまなヘビが現れます

(関連記事 : 2010 年 5 月 2 日)。ヘビは、アオサギ

(関連記事 : 2013 年 3 月 20 日・11 月 26

日、2014 年 7 月 21 日、2015 年 1 月 8 日)

などの水鳥と違って、飼育魚を食害する心配はありません。ただし、ときどきマムシやヤマカガシといった毒蛇も現れるので、草むらに近い場所では足元に注意しながら作業を行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は 16・22 日と同じ渓流の上流側の区間で実施し、アマゴ・イワナ・タカハヤ・アブラハヤ・アジメドジョウ・カワヨシノボリ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

アジメドジョウ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

資源増殖部では、飼育しているアユの病気への強さを調べるため、隔離された部屋でわざと飼育魚を病気にかける実験を予定しています。

実験には多くの水槽を使用しますが、今回は各飼育水槽に飼育水を配るための配水水槽を設置するための棚を作成しました。

実験内容によって使いやすくなるよう、臨機応変に設備を準備するため、自分たちで道具を組み立てることもよくあります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

生態環境部では、水田魚道を設置した水田に、順次魚の自動計数装置を設置しています。今週は、中濃地域の水田において、耕作者の農家の方が代かき作業を行う傍らで装置の確認や水深調整作業を行いました。

農家の方によればこの水田の魚道下の水路には既に多くのナマズが見られるということで、水田への遡上が楽しみです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査は16 日と同じ渓流の上流側の区間で実施し、アマゴ・タカハヤ・アブラハヤ・アジメドジョウ・アカザ・カワヨシノボリ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

アブラハヤ (上側) と タカハヤ (下側)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

低気圧の通過に伴い、飛騨地方では昨日の夕方から今朝にかけて風雨に見舞われました。

下呂支所のそばを流れる飛騨川 (益田川)

は増水した状態が続いており、流下してくるごみで水門の取水口が詰まりやすい状況です。職員が水門の維持管理や飼育池のスクリーンの掃除に追われています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

まもなく梅雨になろうとするこの時期は、草木もよく成長します。

今日は、本所の建物まわりで繁茂した草刈り作業を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、渓流で魚類調査を行いました。

今回の調査は先週と同じ渓流の上流側の区間で実施し、アマゴ・タカハヤ・アブラハヤ・カワムツ・アジメドジョウ・カワヨシノボリ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

アマゴ

カワムツ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、本所で養殖アユの魚病診断を行いました。

養殖場では、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫・細菌・ウイルスの有無など確認して死亡原因を調べ、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

河川調査を実施しました。

今回の調査では、水温・開空度・藻類の状況などを確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。

今日の調査では、アマゴ・タカハヤ・アブラハヤ・カワムツ・アジメドジョウ・カワヨシノボリ・カジカ大卵型の生息が確認されました。

|

アマゴ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

漁業協同組合が放流するアユに標識を行いました。放流魚に行う標識の方法にはいろいろありますが、アユの場合は鰭を切除する方法が一般的に用いられます。当研究所の職員は、漁業協同組合の組合員の作業の指導と補助をしました。

標識をされたアユは川に放流され、定期的な調査によって漁獲率等の解析が行われます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、下呂支所の庁舎内にゲジが現れました。通用口から無断で入ってきたようです。

この個体は、臆することなく足元を歩きまわって職員を恐慌状態に陥れました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、下呂支所でニジマスの稚魚を餌付け用の水槽に順次移しています

(関連記事 : 5 月 9 日)。

この作業は、「池出し」 と呼ばれています。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が低下するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています。

|

餌付け用の水槽に移動

餌付け用の水槽に稚魚を出す

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂市金山町で 「親子渓流釣り教室」 が開催されました。この企画は、馬瀬川下流漁業協同組合の主催により小学生とその保護者を対象に行われました。

当研究所の職員は、会場に実験装置を持ち込んで、公開実験

「ヨシノボリの不思議を研究しよう」 を行いました。

参考文献

岸 大弼.2007.底生魚の定位能力を観察する傾斜可変

実験水路 (H18-FU 型) について.岐阜県河川環境

研究所研究報告,52: 27-30. < PDF >

岸 大弼.2009.底生魚の定位能力を観察する傾斜可変

実験水路 (H20-MN 型) について.岐阜県河川環境

研究所研究報告,54: 19-21. < PDF >

|

傾斜可変実験水路 (H18-FU 型)

A3 型アナログプロジェクタ

(関連記事 : 2013 年 7 月 17 日、

2014 年 6 月 18 日、2018 年 5 月 16 日)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、下呂支所の飼育施設内に設置していたネズミ取りの粘着シートにニホントカゲがかかっていました。

今回も食用油を使用して粘着シートからの救出作業を行いました

(関連記事 : 2014年 10 月 26 日、2017 年

6 月 26 日・8 月 23 日)。幸いなことに作業はうまくいき、元気に野原へ戻っていきました。

|

なぜかティッシュをくわえたまま

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の実験水路で魚類調査を行いました。

今回の調査では、アマゴ・ウグイ・カマツカ・ドジョウ・アカザ・カワヨシノボリ・カジカ大卵型の生息が確認されました。

参考文献

岸 大弼・原 徹・苅谷哲治・德原哲也.2011.下呂

支所敷地内の水路の魚類相.岐阜県河川環

境研究所研究報告,56: 1-4. < PDF >

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

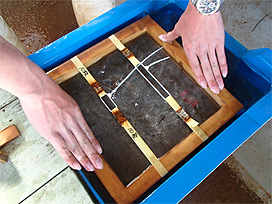

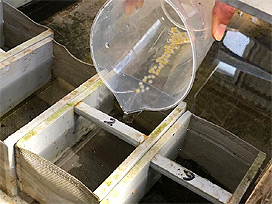

下呂支所のふ化水槽に収容したニジマス発眼卵

(関連記事 : 4 月 18・22 日) が順次ふ化しており、卵黄を吸収し終わって餌付け時期を迎えています。

下呂支所では、稚魚を餌付け用の水槽に順次移しています。この作業は

「池出し」 と呼んでいます。餌付けのタイミングが遅れると稚魚の生残率が低下するおそれがあるため、水温や稚魚の成育状況を勘案して池出しの時期を調整しています。

|

ふ化盆を固定していたひもを外す

ふ化盆の中の稚魚

餌付け用の水槽に稚魚を出す

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の 2 ヶ所の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはナマズとアマゴです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫・細菌・ウイルスの有無など確認して死亡原因を調べ、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

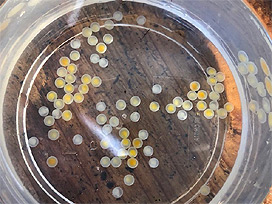

下呂支所で飼育中のアジメドジョウが産卵しました。

アジメドジョウは、冬は礫中に潜って越冬します。春に水温が

10 度になる頃、越冬場所の礫中で産卵すると考えられています。下呂支所で飼育しているアジメドジョウは、井戸水の温度が上昇して10

度になる 4 月頃に産卵が確認されています (関連記事

: 2013 年 4 月 17 日)。水槽に設置している人工産卵床は、産み出された卵が産卵床の外に流出する仕組みになっており、流出してきた卵は回収して別の水槽で管理しています

(関連記事 : 2012 年 12 月 26 日)。

アジメドジョウの卵は約 2 週間でふ化しますが、その間は毎日死んだ卵を取り除く必要があります。ふ化後の仔魚の管理とあわせて約

1 ヶ月の間、毎日の世話が欠かせません。

参考文献

藤井亮吏・田口錠次.2012.アジメドジョウの人工

産卵床と産卵水温.岐阜県河川環境研究所

研究報告,57: 15-21. < PDF >

|

死卵

生卵

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、渓流で魚類調査を行いました。

今回は 2 ヶ所の渓流で調査を実施し、1 ヶ所目でイワナ、2

ヶ所目でイワナ・ヤマメ・アジメドジョウ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

連休中も職員が交代で出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して飼育池のスクリーンの掃除や給餌機への餌の補充などを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、本所で飼育実験を行うアユに標識を行いました。

放流魚に行う標識では鰭を切除する方法が一般的に用いられますが、研究所内で行う飼育実験で個体識別をする必要がある場合には、番号を記録したタグを魚体に装着します。個体識別用のタグにはいくつかの種類がありますが、今回はプラスチック製のリボンに番号が記録されている

「リボンタグ」 を用いました。

今後、飼育試験によりタグの脱落率の調査などを行っていきます。

|

リボンタグの装着作業

色とりどりのタグが付いたアユ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

連休中も職員が交代で出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して飼育池のスクリーンの掃除や給餌機への餌の補充などを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、高山市内の川でカワモズク Batrachospermum gelatinosum が発見されました (関連記事 : 1 月 10 日・2

月 5 日・4 月 1 日)。本種は、湧水が流入する小川や水路に生育する淡水産の紅藻の

1 種です。

国内のカワモズク科は、いずれも分布が局所的である上に減少傾向にあることから、環境省レッドデータブック

2014 では、絶滅危惧 I 類 (CR+EN) に 15

分類群(13 種、1 変種、1 品種)、絶滅危惧

II 類 (VU) にカワモズク B. gelatinosum を含む 4 種、準絶滅危惧 (NT) に 2 種、情報不足

(DD) に 1 種がそれぞれ選定されています。また、栃木県足利市では、ニホンカワモズク

B. japonicumの自生地が天然記念物に指定されています。

今回のカワモズク B. gelatinosum は、岐阜県内では初めての確認事例と思われます。1

本の小川のわずかな範囲にしか生育していない上、現時点ではここが県内で唯一の分布地であるため、当面の間は生育区間や集水域を保全することが望まれます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

連休中も職員が交代で出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して飼育池のスクリーンの掃除や給餌機への餌の補充などを行いました。

|

|

|

|

|

|

記 事

水槽の配置換え

渓流で魚類調査

アオダイショウ

ヤマカガシ

渓流で魚類調査

飼育実験の準備

水田魚道の計数装置

渓流で魚類調査

水門の維持管理

草刈り

渓流で魚類調査

養殖魚の魚病診断

河川調査

渓流で魚類調査

放流アユの標識作業

ゲジ

ニジマスの池出し

親子渓流釣り教室

ニホントカゲ

実験水路で魚類調査

ニジマスの池出し

養殖魚の魚病診断

アジメドジョウが

産卵

渓流で魚類調査

連休中の飼育管理

アユの標識作業

連休中の飼育管理

カワモズク

連休中の飼育管理

|