トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2019 年 4 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

| 7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

| 14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

| 21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

| 28 |

29 |

30 |

|

|

|

|

< 3 月 5 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川

(益田川) の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

連休中も職員が交代で出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して飼育池のスクリーンの掃除や給餌機への餌の補充などを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

連休中も職員が交代で出勤して飼育管理を行っています。

下呂支所では、敷地全体を巡回して飼育池のスクリーンの掃除や給餌機への餌の補充などを行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本所で、岐阜高校自然科学部生物班の 3 年生

3 名と 2 年生 4 名を対象にリアルタイム PCR

の研修を行いました。

自然科学部では、長良川のアユと冷水病について、周年の

DNA 量をリアルタイム

PCR で検出しています。生徒たちは手慣れた手つきで、リアルタイム

PCR の実験を行っていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業を行っています。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者に順次発送しています。また、一部の発眼卵を次の親魚養成用として下呂支所に残し、ふ化室に収容しています

(関連記事 : 4 月 16 日)。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

東濃地域では、確認されているカワウのコロニー

(営巣地) の規模に対し、河川への飛来数が多いことが問題となっています。そこで、東濃地域への飛来源となる新たなコロニーを確認するため、これまで調査を行っていない木曽川の笠置ダム下流において調査を実施しました。

笠置ダムの下流は、木曽川沿いに国道 418

号線が伸びていますが、現在は土砂崩れのため通行止めとなっています

(笠置ダム〜八百津町南戸)。今回は特別に許可を得て、この通行止め区間約

5.5 km にて確認を行いました。

調査区間は木が生い茂り、川面に向かって広葉樹が張り出していました。人の気配もないため、カワウの営巣適地と考えられましたが、今回の調査ではカワウおよびその巣、糞、鳴き声などを確認できず、残念ながら飛来源を特定することはできませんでした。

今後も、カワウ被害対策のため、引き続き分布調査および情報収集を行っていきます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

河川調査を実施しました。

今回の調査では、水温・開空度・藻類の状況などを確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

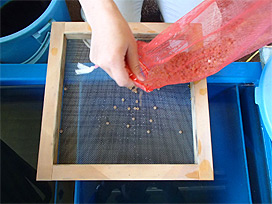

先日に引き続き、下呂支所でニジマスの発眼卵をふ化室に収容しました(関連記事

: 4 月 18 日)。

ふ化室への収容は、検卵を実施した後に行っています

(関連記事 : 4 月 12・17・19 日)。ふ化室では、まず

「ふ化盆 (ふかぼん)」 と呼ばれる枠付きの金網に発眼卵を

500〜1000 個ずつ小分けして入れます。ふ化盆は

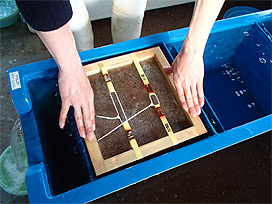

5〜10 枚程度重ねた状態で上下をひもで固定し、ふ化水槽の中に設置します。

ふ化水槽では、井戸水を流してふ化盆の中で発眼卵をふ化させた後、仔魚期の終わりまで収容しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、今日もニジマスの発眼卵の検卵作業が続いています。

検卵が終わった発眼卵は、養殖業者に順次発送しています。また、一部の発眼卵を次の親魚養成用として下呂支所に残し、ふ化室に収容しています

(関連記事 : 4 月 18 日)。

|

検卵機で分別された

死卵 (左側) と 生卵 (右側)

検卵機を使用しても死卵が残るため、

目視観察と手作業による検卵が不可欠

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週、下呂支所でニジマスの発眼卵をふ化室に収容しました。

ふ化室への収容は、検卵を実施した後に行っています

(関連記事 : 4 月 12・17 日)。ふ化室では、まず

「ふ化盆 (ふかぼん)」 と呼ばれる枠付きの金網に発眼卵を

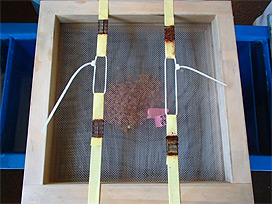

500〜1000 個ずつ小分けして入れます。ふ化盆は

5〜10 枚程度重ねた状態で上下をひもで固定し、ふ化水槽の中に設置します。

ふ化水槽では、井戸水を流してふ化盆の中で発眼卵をふ化させた後、仔魚期の終わりまで収容しています。

|

ふ化盆に発眼卵を小分けして入れる

重ねた ふ化盆の上下をバンドで固定

ふ化水槽に入れる

くさびで固定

ふ化盆とふ化水槽との隙間を 縄でふさぐ

井戸水を流しながら、餌付け直前まで収容

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今週も下呂支所でニジマスの発眼卵の検卵作業を実施中です

(関連記事 : 4 月 12 日)。

目視観察と手作業による検卵には、時間だけでなく根気が必要です。連日、職員が辛抱強く検卵作業を続けています。

|

白っぽく変色したものが死卵 (左側)

橙色のものが生卵 (右側)

目視観察と手作業による検卵

(死卵を 1 粒ずつ手作業で除去)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

河川調査を実施しました。

今回の調査では、水温・開空度・藻類の状況などを確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川

(益田川) の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でニジマスの発眼卵 (はつがんらん)

の検卵 (けんらん) 作業が始まりました。

発生の最終段階の卵は、発現した眼球が透けて見えることから

「発眼卵」 と呼ばれます。卵は、受精後しばらく安静が必要ですが、発眼卵の段階になると外部からの衝撃に比較的強くなり、収容水槽から取り出すことができるので、検卵機により生卵と死卵とを分別する作業が可能になります。死卵を放置すると、水カビ発生の原因となるので取り除かなければなりません。ただし、検卵機による除去では、少数の死卵が残るため、残った死卵を目視観察と手作業で取り除く必要があります。

これらの作業は 「検卵」 と呼ばれ、卵の出荷やふ化室への移送の前に必ず行っています。検卵が終了した発眼卵は、養殖業者への出荷や当研究所での継代飼育などに使用しています。

|

検卵機

検卵機で分別された

死卵 (左側) と

生卵 (右側)

検卵機を使用しても死卵が残るため、

目視観察と手作業による検卵が不可欠

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育魚の移動を行いました。

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今週の作業では、A 号池で飼育していたニジマスやヤマメを

B 号池や C 号池に、ふ化室の水槽で飼育していたアマゴやヤマメを

A 号池にそれぞれ移動させました。

|

計数しながら 魚を新しい飼育池に入れる

(左手にカウンターを持っている)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のある下呂市萩原町では、昨日までの陽気から一転して雪が降っています。満開になったばかりのソメイヨシノの花にも雪が積もっています。

下呂支所では、職員が通路の除雪や飼育池の防鳥ネットの点検などの作業に追われています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の桜 (ソメイヨシノ) が満開になりました。

今年の開花は、例年並みか、やや早めでした

(関連記事 : 2011 年 4 月 18 日・2012 年

4 月 20 日・2013 年 4 月 7 日・2014 年 4

月 11 日・2015 年 4 月 11 日・2016 年 4 月

8 日・2018 年 4 月 4 日)。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8・9 日に漁業協同組合が放流するアユに標識を行いました。

放流魚に行う標識の方法にはいろいろありますが、アユの場合は鰭を切除する方法が一般的に用いられます。当研究所の職員は、漁業協同組合の組合員の作業の指導と補助をしました。

標識をされたアユは川に放流され、定期的な調査によって漁獲率等の解析が行われます。

|

標識作業

放流作業

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはヤマメとイワナです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫・細菌・ウイルスの有無など確認して死亡原因を調べ、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本所で飼育しているアユの移動を行いました。

魚を飼育していると、同じ池の中でも大小が出てきます。特に大型の個体は、小さな個体を食べてしまいます。これを放置すると、共食いをした個体がいっそう大型化し、さらに共食いをするといった悪循環に陥ります。このため、飼育魚を移動するタイミングなどに合わせて、選別を行い体サイズのばらつきを小さくしていきます。

今回の作業では、アユをカウントしながら大きな水槽に移すとともに、極端に体サイズの大きな個体を取り除きました。取り除かれた個体は、展示水槽に収容しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

河川調査を実施しました。

今回は 4 ヶ所を巡回し、水温・電気伝導度・藻類の状況などを確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先月に引き続き、下呂支所でニジマスの採卵と人工受精を行いました。

今シーズンのニジマスの採卵と人工受精は、今日の作業で完了しました。

|

親魚の選別作業

1 個体ずつ触診して、採卵可能な個体を選び出す

雌親魚からの採卵作業

卵

受精前の洗卵作業

(等張液で卵を洗浄)

雄親魚からの採精作業

精液

受精前に精子の運動性を顕微鏡で確認

受精作業

受精後、卵管理水槽に収容

|

|

|

|

|

|

|

|

|

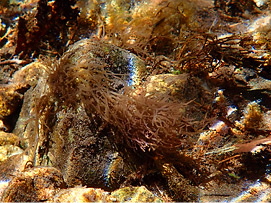

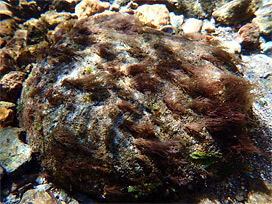

郡上市内の川でチャイロカワモズク (Sheathia arcuata) が発見されました (関連記事 : 1 月 10

日・2 月 5 日)。チャイロカワモズクは、湧水が流入する小川や水路に生育する淡水産の紅藻の

1 種です。郡上市内でのカワモズク科の確認は、今回が初めての事例のようです。

国内のカワモズク科は、いずれも分布が局所的である上に減少傾向にあることから、環境省レッドデータブック

2014 では、絶滅危惧 I 類 (CR+EN) に 15

分類群(13 種、1 変種、1 品種)、絶滅危惧

II 類 (VU) に 4 種、準絶滅危惧 (NT) にチャイロカワモズクを含む

2 種、情報不足 (DD) に 1 種がそれぞれ選定されています。また、栃木県足利市では、ニホンカワモズク

(Batrachospermum japonicum) の自生地が天然記念物に指定されています。

チャイロカワモズクは、他の地域では比較的多くの分布地が確認されていますが、郡上市では今回の地点以外では発見されていません。今後の調査の進展によっては新たな分布地が発見される可能性がありますが、現時点ではここが市内で唯一の分布地であるため、当面の間は生育区間や集水域を保全することが望まれます。

|

|

|

|

|

|

記 事

飼育池の掃除

連休中の飼育管理

連休中の飼育管理

リアルタイムPCR

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

カワウの

コロニー調査

河川調査

ニジマスの発眼卵を

ふ化室に収容

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

ニジマスの発眼卵を

ふ化室に収容

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

河川調査

飼育池の掃除

ニジマスの発眼卵の

検卵作業

飼育魚の移動

雪

桜が満開

放流アユの標識作業

養殖魚の魚病診断

飼育魚の移動

河川調査

ニジマスの

採卵と人工受精

チャイロカワモズク

|