トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2018 年 2 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

| 4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

| 11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

| 18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

| 25 |

26 |

27 |

28 |

|

|

|

< 1 月 3 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

今週も下呂支所でカジカの発眼卵の検卵作業を実施しています

(関連記事

: 2 月 9・16・23 日)。

現在、卵管理水槽に収容した卵が次々に発眼期を迎えており、職員が検卵作業に追われています。検卵完了後の発眼卵は、ふ化用の水槽に入れて管理しています。

|

カジカの発眼卵

(直径 約 2 mm 、重量 約 0.007 g)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週、下呂支所でアユカケの採卵と人工受精を行いました。

カジカは親魚を産卵用の水槽に入れて自発的に産卵させていますが

(関連記事 : 1 月 9・17・23・29 日、2 月

1・8・14・19 日)、アユカケは自発的に産卵させることが難しいため、人工受精を行うようにしています。

|

雌親魚からの採卵作業

卵

雄親魚からの精巣の摘出作業

精巣

リンゲル液 (体液に類似した液) の中で

精巣を破砕

受精に使用するのは上澄みの部分

受精前に精子の運動性を顕微鏡で確認

受精作業

受精卵をふ化用の水槽に入れる

アユカケの卵は人工海水の水槽で管理

(淡水で管理するカジカの卵とは異なる)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川

(益田川) の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先日、最近発見されたカワウのねぐらを調査してきました。

カワウのものと推測される巣や、糞で枝が白くなっている木が確認されました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

カワウの調査中に見つけたヌートリアです。2

月の冷たい川の中を泳いでいました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、下呂支所でカジカの発眼卵の検卵作業を実施しています

(関連記事 : 2 月 9・16 日)。

検卵完了後の発眼卵は、ふ化用の水槽に入れて管理しています。

|

半透明のものが生卵、白濁したものが死卵

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今日も下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはアマゴとニジマスです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫・細菌・ウイルスの有無などを確認して死亡原因を調べ、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 日に下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはニジマスです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫・細菌・ウイルスの有無などを確認して死亡原因を調べ、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

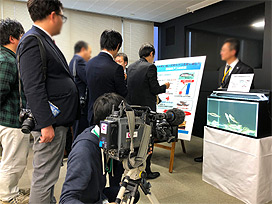

岐阜県庁での知事定例記者会見において、本所で実施している

「冷水病に強い全雌アユ精子の開発」 について発表がありました。その精子で生産されたアユを会見場で展示したところ、多くの報道関係者から質問をいただきました。

この精子の本格出荷は、平成

30 年度を予定しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でカジカの採卵が続いています (関連記事

: 1 月 9・17・23・29

日、2 月 1・8・14 日)。

回収した卵は、卵管理用の水槽に移して管理しています。この後、発生が進んだ卵から、検卵作業

(死卵や水カビの除去) を順次行う予定です

(関連記事 : 2 月 2・8・14 日)。

|

産み付けられた卵塊とそれを守っていた雄親

回収した卵塊

卵管理用の水槽

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今週も下呂支所でカジカの発眼卵の検卵作業を実施中です

(関連記事 : 2 月 9 日)。

現在、卵管理水槽に収容した卵が次々に発眼期を迎えており、職員が検卵作業に追われています。検卵完了後の発眼卵は、ふ化用の水槽に入れて管理しています。

|

カジカの発眼卵

(直径 約 2 mm 、重量

約 0.007 g)

ふ化用の水槽

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飛騨市水産組合の方々が本所を視察されました。

当研究所の概要の説明後、本年

1 月より導入された水産用医薬品の購入手続きついて説明しました。具体的な水産用抗菌剤使用指導書交付申請書の書き方等について質問が多数あり、新制度へのご理解が深まったと感じています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

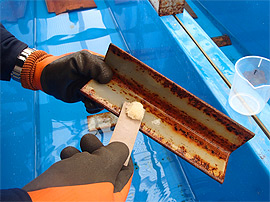

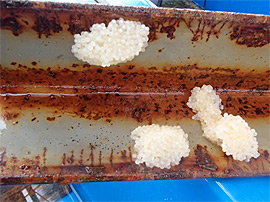

先週に引き続き、下呂支所でカジカの採卵を実施しています

(関連記事 : 1 月 9・17・23・29 日、2 月

1・8 日)。

回収した受精卵は、卵管理用の水槽に移して管理しています。

|

鉄製アングル材 (L 字鋼) の内側に

産み付けられた卵塊

回収した卵塊の重量の測定

卵管理用の水槽

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂市萩原町では、一昨日から雪が降り続いています。

下呂支所では、通路の除雪や飼育池の防鳥ネットの点検などの作業に職員が追われています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16 日に下呂支所で飼育池の掃除を行いました。

魚を飼育している池では、残餌や排泄物の掃除が必要です。また、水源の飛騨川

(益田川) の増水時に濁った水が流入すると飼育池の底に泥が堆積するので、その都度、掃除しなければなりません。使用していない池でも藻が生えたり落ち葉がたまったりするので、使用を再開する前に掃除するようにしています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所でカジカの発眼卵の検卵作業が始まりました。

検卵作業では、卵塊をほぐしながら、死んだ卵をピンセットで取り除いていきます。根気がいりますが、カジカの養殖では非常に大事な作業です。検卵完了後の発眼卵は、ふ化用の水槽に入れて管理しています。

|

カジカの発眼卵

(直径 約 2 mm 、重量

約 0.007 g)

ふ化用の水槽

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今週も下呂支所でカジカの採卵が続いています

(関連記事 : 1 月 9・17・23・29 日、2 月

1 日)。

産み付けられた卵は、卵管理用の水槽に移して管理しています。この後、発生が進んだ卵から、検卵作業

(死卵や水カビの除去) を順次行う予定です

(関連記事 : 2 月 9 日)。

|

産み付けられた卵塊とそれを守っていた雄親

卵管理用の水槽

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のある下呂市萩原町では、積雪は少ないものの寒い日が続いています。

凍結に備えて、職員が飼育池や配管の点検を行っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水産庁 「放流用種苗育成手法開発事業」 の成果検討会が東京都千代田区の中央合同庁舎

4 号館で開催されました。

当研究所の職員は、アマゴやヤマメの稚魚放流の調査結果について報告し、国立研究開発法人水産研究・教育機構や他県の研究機関の職員と意見交換を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週、調査候補地の渓流の下見を行いました。

今回は 1 地点を視察し、水温・水量・藻類の状況などを確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

公益財団法人日本釣振興会の 「渓流釣りの未来を考えるシンポジウム」

が大阪市住之江区のインテックス大阪で開催されました。

当研究所の職員は、アマゴの親魚放流について講演しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先月に引き続き、下呂支所でカジカの採卵を実施中です

(関連記事 : 1 月 9・17・23・29 日)。

回収した受精卵は、卵管理用の水槽に移しています。この後、発生が進んだ卵から、検卵作業

(死卵や水カビの除去) を順次行う予定です。

|

産み付けられた卵塊とそれを守っていた雄親

卵管理用の水槽

|

|

|

|

|

記 事

カジカの発眼卵の

検卵作業

アユカケの

採卵と人工受精

飼育池の掃除

カワウの調査

ヌートリア

カジカの発眼卵の

検卵作業

養殖魚の魚病診断

養殖魚の魚病診断

知事定例記者会見

カジカの採卵

カジカの発眼卵の

検卵作業

飛騨市水産組合の

視察

カジカの採卵

雪

飼育池の掃除

カジカの発眼卵の

検卵作業

カジカの採卵

寒い日が続く

放流用種苗育成

手法開発事業

成果検討会

調査候補地の下見

渓流釣りの未来を

考えるシンポジウム

カジカの採卵

|