トップページ

▼

せかぶ日誌

バックナンバー

▼

2016 年 6 月

| 日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

| 5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

| 12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

| 19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

| 26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

|

|

< 5 月 7 月 >

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の敷地内のムクゲが開花しました。

例年は 7 月中旬に開花しますが、今年は半月ほど早く咲き始めました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

養魚場では、魚の呼吸障害を 「鰓病」 と呼んでいます。ただし、鰓病は、単一の病気ではなく、細菌や寄生虫が引き起こす複数の病気の総称です

(人間の肺の炎症を肺炎と総称するのと同様です)。

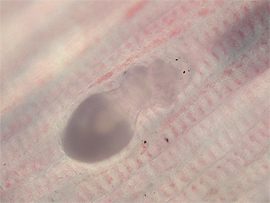

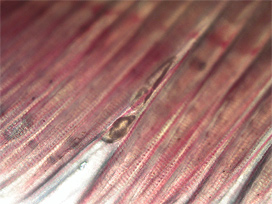

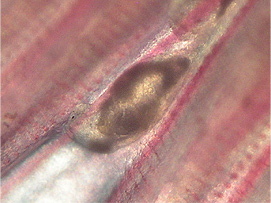

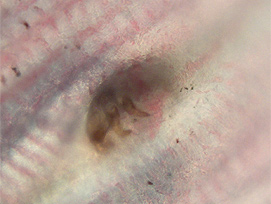

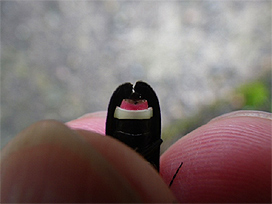

写真は、顕微鏡下で撮影したヤマメの鰓です。写真中ほどにダクチロギルス

(扁形動物 Dactylogyrus 属の 1 種) という寄生虫が写っています。魚病学分野では、この寄生虫が原因の鰓病を

「ダクチロギルス症」

と呼んでいます。これは水温が上昇する夏季に発生しやすい病気で、多数寄生された魚は食欲が低下して衰弱することがあります。

ダクチロギルス症の対策として魚を一時的に塩水に入れる

「食塩浴」 で寄生虫を脱落させる方法 (塩分濃度によって浸漬時間は異なる)

がありますが、普段から飼育池を水換わりの良い状態にしておくことが予防策として重要です。

|

側方から観察したところ

後方から観察したところ

上方から観察したところ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、梅雨時期になるとゲンジボタルが飛んでいるのを見かけます

(関連記事 : 2011 年 6 月 19 日・2014 年

7 月 10 日)。

今朝、飼育施設の窓に蛍が止まっているのを発見しました。胸部上面

(ピンク色の部分) に黒い十字模様があることからゲンジボタルでした。発行器が腹部に

1 節しかないことからメスです。

蛍といえば一般的にゲンジボタルとヘイケボタルの2種類が有名ですが、ヘイケボタルの方はゲンジボタルに比べて体が小さいこと、胸部上面の黒線がゲンジボタルに比べ著しく太いことから容易に区別ができます。

|

発行器

ゲンジボタル (上側) と ヘイケボタル (下側)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

朝、下呂支所で職員が飼育施設のドアを開けようとしたら足元でトンボが羽化しているのを発見しました。水路からはそれなりに離れているのですが、歩いてきたようです。

羽化後間もない状態で、体が白く柔らかく飛ぶこともできない状態です。生き物の神秘的な光景に思わず目を奪われました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の横を流れる飛騨川 (益田川) の堤防でナデシコが咲き始めました。

ナデシコは、秋の七草のひとつですが、下呂支所周辺では毎年夏至を過ぎた頃に咲き始めます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

このところ、下呂支所の庁舎にさまざまな生物が現れています。先日のアオダイショウ

(関連記事 : 5 月 19・28 日)、ゲジ (6

月 10 日)、ヘビトンボの幼虫 (6 月 15 日)、ムカデ

(6 月 20 日)、ヤモリ (6 月 22 日) に引き続き、今度はセグロセキレイが庁舎内に入ってきました。

出口が分からずに自力で外へ戻ることができないという点では、その辺の虫と同様です。外へ逃がすため、職員が仕方なく追跡して恐慌状態に陥れました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の庁舎外の水洗い場にヤモリ (Gekko japonicus) がいるのを朝、出勤してきた職員が見つけました。ヤモリというと垂直の壁も登るというのがウリのような気がしますが、手足が水に濡れてしまうとダメなのか、洗い場の底をゴソゴソ這い回るだけでした。

助けるために尻尾をつかむとトカゲのように自切し、腹をつかむと激しくかみついてきて

(全然痛くない) 抵抗しました。人の好意が分からないヤツでしたが、本人にとっては恐怖でいっぱいだったのでしょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

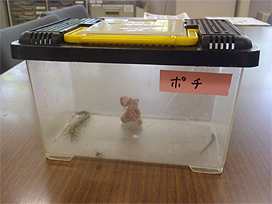

岐阜大学応用生物科学部で水棲生物識別実習が行われました。

当研究所の職員は実習の一部を担当し、岐阜県の河川上流域の魚類相について解説するとともにイワナなどサケ科魚類の解剖実習を行いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の庁舎の事務室内でムカデが発見されました。

それほど大きくはない個体でしたが、臆することなく足元を歩きまわって職員を恐慌状態に陥れました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

郡上市立大和西小学校でカワシンジュガイ学習会が開催されました。

カワシンジュガイは、イシガイ目カワシンジュガイ科カワシンジュガイ属の淡水二枚貝で、北海道から中国地方にかけての限られた地点にしか生息していない希少種です。特に本州では、岐阜県を含む各地で減少しており、絶滅した個体群も少なくありません。

当研究所の職員は、カワシンジュガイの生活史や成長速度のほか、生息地保全の重要性について解説しました。

|

カワシンジュガイ (郡上市天然記念物)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

朴葉寿司 (ほおばずし) は、ホオノキの若葉が大きくなる初夏に岐阜県飛騨地方や東濃地方などの家庭で作られる郷土料理です。その具には県外産あるいは国外産のマスやサバなどを使用するのが一般的ですが、地元の川魚を使用した朴葉寿司こそ、知る人ぞ知る旬の味覚です

(関連記事 : 2010 年 5 月 5 日)。

地産地消が注目されるようになった近年、アマゴやカジカなど川魚の朴葉寿司が隠れた人気となっています

(関連記事 : 2013 年 5 月 31 日・6 月 11

日、2015 年 5 月 6 日)。

|

アマゴ

カジカ

アマゴとカジカの朴葉寿司

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週のゲジに引き続き、下呂支所の庁舎内にヘビトンボの幼虫が現れました

(関連記事 : 6 月 10 日)。近くの水路から上陸し、さなぎになる場所を探していたはずが、どういうわけか庁舎に迷い込んだようです。

この個体も臆することなく足元を歩きまわって職員を恐慌状態に陥れました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

高山市立清見小学校の 5 年生 28 名を対象とする

「田んぼの学校」 が開催されました。

この企画は、岐阜県飛騨農林事務所の主催によるもので、小学校の近くの水路で生物採集が行われました。当研究所の職員は、飛騨地方の河川に生息する魚類についてスライドや配布資料を使って解説しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水路で魚類調査を行いました。

今日での調査では、スナヤツメ・イワナ・カワムツ・ウグイ・アブラハヤ・カマツカ・ドジョウ・シマドジョウ・アジメドジョウ・アカザ・カワヨシノボリの生息が確認されました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所では、魚の飼育には井戸水と河川水を使用しています。ただし、井戸の水量に限界があるため、大部分の魚の飼育には河川水を使用しています。

河川水は、飛騨川 (益田川) から水路を使って導入しており、草や枯れ葉のほか空き缶などのごみも流れてくるため、昼夜を問わず、配水池にあるごみ取り用のスクリーンの掃除を行っています。特に、飛騨川の増水

(関連記事 : 2014 年 11 月 29 日) あるいは水路沿いの草刈り

(関連記事 : 2015 年 6 月 14 日) の際には大量の流下物があり、スクリーンがすぐに目詰まりしてしまうため、配水池に常時待機して回収しなければなりません。

今日は、この水路沿いで草刈りが行われました。刈り払われた草が大量に流れてくるため、地元の方々の協力を得て回収にあたりました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所の庁舎内にゲジが現れました。庁舎裏口から無断で入ってきたようです。

ゲジは、ムカデのように人をかむことはなく、いたっておとなしい生物です。しかし、この個体も臆することなく足元を歩きまわって職員を恐慌状態に陥れました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

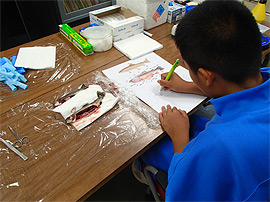

一昨日から今日までの 3 日間、下呂市立萩原北中学校

2 年生の生徒 1 名が職場体験学習のため下呂支所に来訪しました。

今回は、ニジマスへの給餌やヤマメの選別作業を行ったほか、ニジマスの解剖実習を行い、それぞれの臓器の機能について勉強しました。また、敷地内の実験水路でカワヨシノボリやアブラハヤなどを採捕して形態を観察しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所のカジカ温室を換気中にハクセキレイの雄が入ってきました。この鳥は出方が分からず、しばらく温室内を飛び回っていましたが、そのうち開けた窓から出ていきました。

セキレイの仲間には他にセグロセキレイやキセキレイがいますが、いずれも水辺近くに住む鳥であり、下呂支所の敷地内でよく見かけることができます

(関連記事 : 2013 年 6 月 20 日、7 月 15・19

日; 2014 年 6 月 27 日)。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下呂支所で飼育魚の移動を行いました。

下呂支所では、主に屋外の飼育池でアマゴやニジマスなどを飼育しています。魚が混みあっている飼育池では病気が発生しやすくなるので、個体数や体サイズに応じて、より大きい池に魚を移し替えるか、いくつかの池に分けて飼育するようにしています。

今日の作業では、A 号池で飼育していたヤマメを

C 号池に移動させました。

|

計数しながら 魚を新しい飼育池に入れる

(左手にカウンターを持っている)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

先週に引き続き、渓流と水路で魚類調査を行いました。

今日は、計 6 ヶ所で調査を行い、1 ヶ所目ではイワナ・アマゴ・タカハヤ・アブラハヤ・アジメドジョウ・カワヨシノボリ、2

ヶ所目ではイワナ・アマゴ・カジカ大卵型、3

ヶ所目ではスナヤツメ・ニジマス・カワムツ・ウグイ・アブラハヤ・ドジョウ・シマドジョウ・アジメドジョウ・アカザ・カワヨシノボリ、4

ヶ所目ではイワナ・アマゴ・アブラハヤ・アジメドジョウ・カワヨシノボリ、5

ヶ所目ではアマゴ・アジメドジョウ・カワヨシノボリ、6

ヶ所目ではイワナ・アマゴ・タカハヤ・アジメドジョウ・カワヨシノボリの生息をそれぞれ確認しました。

|

アマゴ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

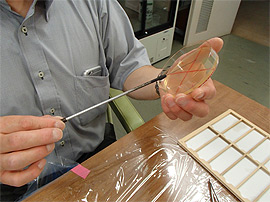

先日、下呂支所に県内の養殖場から魚病診断の依頼がありました。

今回、診断の依頼があったのはヤマメです。養殖場は、自然界よりも高い密度で魚を飼育しており、病気が蔓延すると大きな被害が出る恐れがあるので、原因の把握と適切な対応が不可欠です。当研究所では、寄生虫・細菌・ウイルスの有無などを調べて死亡原因を明らかにし、養殖業者に対応策を指導しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今日も渓流で魚類調査を行いました。

今日は、また別の 2 ヶ所で調査を行い、1

ヶ所ではイワナ・アマゴ・カジカ大卵型・アジメドジョウ、もう

1 ヶ所ではイワナ・アマゴ・ニジマス・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

カジカ大卵型

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昨日に引き続き、渓流で魚類調査を行いました。

今日は、昨日とは別の 3 ヶ所で調査を行い、1

ヶ所ではイワナ・ヤマメ・カジカ大卵型・アジメドジョウ、次の

1 ヶ所ではイワナ・タカハヤ・カジカ大卵型、もう

1 ヶ所ではイワナ・ヤマメ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

渓流で魚類調査を行いました。

今日は 2 ヶ所で調査を行い、1 ヶ所ではイワナ・ヤマメ・カジカ大卵型、もう

1 ヶ所ではイワナ・カジカ大卵型の生息を確認しました。

|

カジカ大卵型

|

|

|

|

|

記 事

ムクゲ

ダクチロギルス症

平成28年度

蛍第1号

トンボの羽化

ナデシコ

セグロセキレイ

ヤモリ

水棲生物識別実習

ムカデ

カワシンジュガイ

学習会

川魚の朴葉寿司

ヘビトンボ

田んぼの

生きもの調査

水路で魚類調査

配水池の管理

ゲジ

職場体験学習

ハクセキレイ珍入

飼育魚の移動

渓流で魚類調査

養殖魚の魚病診断

渓流で魚類調査

渓流で魚類調査

渓流で魚類調査

|